Entre las numerosas expresiones culturales que evidencian por qué la región Puno es la “Capital del folclor peruano”, destaca la Morenada, interpretada por un creciente número de peruanos oriundos de ese departamento y de otras partes del país. ¿Qué tipo de expresión cultural es la Morenada?, ¿Cuál es su origen e historia?, ¿En qué festividad es protagonista?, ¿Cuándo y por qué fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación?

A continuación, conoce las claves de la Morenada, que forma parte del rico acervo que convierten a Puno y al Perú es un destino cultural por excelencia.

¿Qué tipo de expresión cultural es la Morenada y dónde surgió?

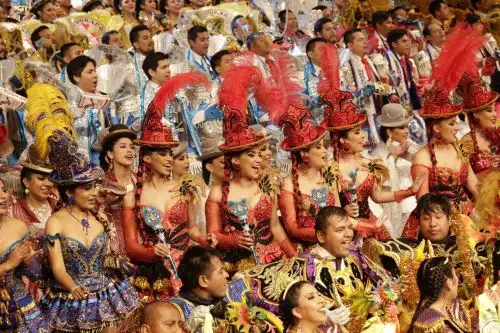

Se denomina Morenada puneña a una expresión coreográfica, de carácter tradicional, propia del altiplano peruano, en la que se destaca la presencia dominante de danzantes ataviados en traje de morenos o sus derivados, reyes morenos y reyes caporales.

La Morenada puneña, además, presenta características particulares en la indumentaria y en los atributos de los danzarines, así como en la rítmica de sus desplazamientos, lo que permite diferenciarla de otras danzas de negrerías y morenadas en el mundo andino, dentro y fuera del país.

¿Por qué se llama Morenada?

La denominación distintiva de estas comparsas bajo la denominación Morenada, rey moreno o rey caporal, depende del énfasis que cada agrupación le otorga al personaje central que se representa en las coreografías.

Así, las agrupaciones en las que sobresalen los morenos, se denominan Morenadas, mientras que las agrupaciones de rey moreno son aquellas en que la dirección es asumida por un personaje vestido como rey moro, con una careta que resalta por la exageración de los rasgos africanos. Por último, las agrupaciones de rey caporal están dirigidas por un personaje con careta de demonio (cuernos pronunciados y una corona sobre la cabeza).

Origen e historia de la Morenada

Para explicar el origen de las morenadas, así como del personaje del moreno danzante en el altiplano peruano existen dos hipótesis que, sin excluirse mutuamente, pueden ser complementarias. Al igual que en otras regiones de los Andes, la morenada expresa los procesos de transculturación e hibridación en los que están involucrados diversos hechos históricos, así como diferentes elementos rituales y festivos.

A fin de definir el origen del término moreno y sus usos dentro del entramado cultural altiplánico, se toma como referencia el vocabulario elaborado por el jesuita Ludovico Bertonio donde aparece el término “moreno etíope” y su traducción en el habla aimara yanaruna nigro que la población indígena utilizó para referirse tanto a los “herejes” musulmanes como a los esclavos africanos presentes en villas y haciendas de la región.

Por un lado, se debe reconocer el elemento afroandino, vinculado a la esclavitud y la presencia de africanos en haciendas y villas durante el período colonial; y, del otro, la asociación de los morenos danzantes al personaje del moro (el musulmán), que era representado en los autos de fe y en las celebraciones del santoral católico (en las llamadas danzas épicas ibéricas, como era es el caso del baile de cristianos contra moros). Así, en un lenguaje estético correspondiente al barroco andino, la población altiplánica, indígena y mestiza, interpretó el enfrentamiento público entre creyentes cristianos y musulmanes o moros, a partir de sus propias categorías culturales, incorporándolo al universo ritual y festivo tradicional.

Sin embargo, como ocurrió con otros procesos de hibridación en América, las poblaciones andinas fueron apropiándose de estas formas rituales, incorporándolas a sus propios universos festivos. De esta manera, entre los siglos XVI y XVII, empiezan a aparecer danzas mestizas producto de la transculturación de elementos rituales del catolicismo popular ibérico dentro del mundo celebratorio andino.

Así, estas danzas andinizadas fueron luego representadas en la fiesta religiosa más importante del período virreinal, el Corpus Christi, y en las celebraciones patronales más destacadas de cada localidad.

Son escasos los estudios dedicados a explicar las características de la diáspora africana en el mundo andino durante el período virreinal y republicano, aun cuando su aporte en la construcción de las dinámicas culturales contemporáneas es evidente.

En este sentido, algunos autores anotan la vigencia de expresiones musicales y coreográficas que hacen referencia a la presencia africana dentro del mundo festivo andino, denominadas comúnmente como negritos, negrerías o morenadas. Podemos destacar, entre otras, los Negritos de Ingenio (Huancayo, Junín), los Negritos de Jumbilla en Bongará (Amazonas); los Negritos de Huánuco, de Huánuco y el Qhapaq negro de Paucartambo (Cusco).

En el caso de la danza de morenos en el altiplano peruano, las fuentes documentales de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX asocian la presencia de este personaje a las comparsas de sikuris que se lucían en la ciudad de Puno y otras localidades del departamento durante las fiestas religiosas.

Ello se anota en las crónicas ofrecidas por la prensa de la época (El Eco y Los Andes de Puno o El Deber de Arequipa) y en los relatos y descripciones de observadores y viajeros que recorrieron la región desde finales del siglo XIX (por ejemplo, Max Uhle, Horacio Urteaga, Emilio Romero y Alberto Cuentas).

Las fuentes del siglo XX evidencian también la manera en que la danza ha ido transformándose producto de los cambios que ha atravesado la sociedad puneña contemporánea, marcada por el crecimiento urbano, el mestizaje y la globalización.

Esto ha significado un proceso de oficialización de las comparsas de morenos (formalización que se expresa a través de determinadas prácticas institucionales, como la elaboración de un estatuto, la apertura de libros de actas, el reconocimiento de una directiva y el pago de derechos a los socios o miembros activos).

Además de los danzantes de morenos y comparsas de siku-morenos que dominaron el escenario puneño hasta la primera mitad del siglo XX, hacen su aparición, los conjuntos de morenadas, instituciones representativas de los barrios antiguos y nuevos de la ciudad. Progresivamente, estas asociaciones fueron estableciendo determinados cánones en las coreografías, los desplazamientos de las comparsas y en la música que acompaña las presentaciones.

Vestimenta y música

En cuanto a la vestimenta y música, cabe mencionar que desde las tempranas descripciones textuales y representaciones gráficas se evidencia la hibridación de elementos hispánicos y andinos dentro de la vestimenta, ornamentación y atributos de los danzantes de morenos.

En primer lugar, se anota la presencia de plumas, uno de los emblemas de la danza, que adornan la cabeza de los bailarines, otorgando un carácter solemne y de dignidad al danzante, debido al valor simbólico que este elemento adquirió en las sociedades andinas.

Un segundo atributo, propio del universo cultural andino, son las representaciones de reptiles, batracios e insectos, que aparecen en los trajes de morenos –así como en el atavío del rey caporal– propio de una fauna andina ritualizada, tal como han señalado diversos cronistas coloniales, y aparecen ya representados en la iconografía prehispánica, incluso en los atuendos que usaba a población indígena.

En este sentido, a finales del siglo XVI, Bartolomé Álvarez, párroco de la doctrina del Collao, ya resaltaba el significado que adquiría este bestiario para el campesino altiplánico. Importancia que se mantiene en los rituales agrarios contemporáneos, tal como han evidenciado diversos estudios etnográficos recientes.

La vestimenta de los danzantes de morenos evidencia también la influencia de la cultura popular ibérica: en principio, el traje del moreno asemejaba la indumentaria de los guerreros hispánicos de tiempos de la reconquista o, más precisamente, en la forma que estos eran representados en los autos de fe que se ejecutaban en la Semana Santa en tiempos el Virreinato.

Con el paso del tiempo, nuevos contextos sociales y culturales habrían de introducir mayores atributos al atavío de los danzantes. Así, en el siglo XIX, las referencias a los trajes de “majos” o trajes de toreros fueron ganando mayor presencia en la indumentaria y será el elemento distintivo de los morenos altiplánicos hasta mediados del siglo XX, tal como se evidencia en diversas fuentes escritas e iconográficas.

Del mismo modo, los elementos musicales asociados a la danza reflejan estos procesos de hibridación andina: instrumentos como la matraca, de origen peninsular fueron introducidos como atributos de los danzantes de morenos.

A diferencia de los dispositivos prehispánicos, como los sikus y los bombos, la presencia de la matraca evidencia el sustrato colonial y mestizo del personaje. Actualmente, las presentaciones de conjuntos de morenos son acompañadas con la interpretación de bandas de músicos que utilizan instrumentos de viento y metal, al compás de ritmos marciales, que son entendidos por los portadores como elegantes y lentos. Las melodías usadas en las presentaciones pueden ir variando, introduciéndose permanentemente ritmos del cancionero popular regional.

¿En qué festividad es protagonista la Morenada?

La práctica de la danza de la Morenada puneña está profundamente vinculada a la Festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno, celebrada cada mes de febrero.

Las asociaciones conforman sus comparsas con el objetivo de danzar para la virgen, tanto durante las procesiones que recorren el centro de la ciudad y los barrios adyacentes, como en el concurso organizado por la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno. Los esfuerzos y recursos que exige la preparación de las comparsas de Morenadas, tanto en la adquisición de los trajes, como en la contratación de las bandas musicales, crea un ecosistema cultural que involucra a artistas tradicionales, textileros y mascareros, como a músicos y danzantes.

Según trabajos recientes referidos a la Festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno y la historia de los festivales departamentales, es en la década de 1950 que se empezaron a otorgar premios y reconocimientos a los grupos participantes en los eventos que se organizaron con motivo de la octava de la Virgen, fomentando un espíritu competitivo entre las diferentes agrupaciones que representaban a cada barrio de la ciudad.

Desde entonces, la Morenada no es solamente una danza que expresa el carácter devocional y la fe de una población con relación a la patrona de la ciudad, sino también es una práctica que reafirma la identidad territorial de sus portadores, vecinos del antiguo y del nuevo Puno. Así mismo, una vez que la danza se convirtió en uno de los estandartes de la riqueza artística departamental, la Morenada puneña ha servido para exponer la identidad y riqueza del patrimonio cultural inmaterial de los puneños frente a la opinión pública nacional y extranjera.

Al igual que otras expresiones de nuestra cultura inmaterial, la Morenada evidencia el carácter transfronterizo del universo espiritual y festivo popular de los Andes, donde devociones, peregrinaciones y prácticas artísticas expresan la vigencia de históricos circuitos rituales y celebratorios que trascienden las fronteras territoriales de los países de la región. En este sentido, se observa cómo las comparsas de Morenada originarias de ciudades peruanas, bolivianas y chilenas atraviesan periódicamente las fronteras para reproducir sus espacios ceremoniales –“cumplir” en una determinada fiesta– y ciclos de reciprocidad. Sin embargo, como en los otros casos, la Morenada puneña tiene determinadas particularidades que le otorgan un carácter distintivo a la manera de representar la danza, propia de la experiencia histórica y cultural de la población de la Ciudad del lago Titicaca.

Las asociaciones de danzantes de morenadas son importantes espacios de solidaridad, reciprocidad y pertenencia. Como se señaló anteriormente, los integrantes de las comparsas danzan a la Virgen durante la fiesta representado a cada barrio y, en muchos casos, también como un compromiso, un legado familiar que se transmite generacionalmente, de padres a hijos. De igual modo, la elección de los cargos de alferado y presidente de una Morenada se explica en relación a las dinámicas, jerarquías y prestigio de determinados individuos y familias dentro de la sociedad puneña contemporánea.

Patrimonio Cultural de la Nación

El

Ministerio de Cultura declaró, el 7 de mayo de 2021,

Patrimonio Cultural de la Nación a la danza

Morenada, rey Moreno y rey caporal del departamento de Puno, considerando la importancia de la danza para la identidad cultural, festiva y religiosa de la población mestiza y urbana de la región Puno, siendo reconocida como una de las embajadoras de la cultura artística de Puno.

Del mismo modo, por ser las asociaciones de Morenadas espacios de reafirmación de la identidad colectiva que aportan en el fortalecimiento de los vínculos familiares y barriales, al tiempo que reproducen la dinámica social y cultural de las ciudades puneñas contemporáneas.

(FIN) LZD/