El 2023 ha sido un año especialmente fructífero para la arqueología peruana. Notables hallazgos que sorprenden al mundo, que son resultado del indesmayable y denodado trabajo de investigadores nacionales y de otros países, siguen reconstruyendo sin cesar la magnífica historia del Perú prehispánico.

Estos descubrimientos arqueológicos, que revelan la incontable riqueza cultural heredada de las antiguas civilizaciones que poblaron y transformaron nuestro vasto y complejo territorio, enriquecen el notable patrimonio material e inmaterial de nuestro país.

A continuación, los descubrimientos arqueológicos más notables del Perú en el 2023:

Nuevos geoglifos en Nasca

Un total de

29 nuevos geoglifos fueron descubiertos en las famosas

Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa, por un equipo de 20 estudiantes liderados por un arqueólogo de la

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica en los distritos de

El Ingenio y Changuillo, ubicados en la provincia de

Nasca del departamento de

Ica.

Este descubrimiento se produjo a 29 años de la declaratoria de la Unesco, el 17 de diciembre de 1994, a las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Las impresionantes figuras develadas ponen en nuevamente en la palestra arqueológica y cultural internacional a esta región que alberga este formidable testimonio de la expresión astronómica y religiosa del antiguo Perú.

Los geoglifos hallados, que representan figuras de felinos y personajes antropomorfos, fueron descubiertos durante un trabajo de investigación que duró cuatro meses y que fue autorizado por el Ministerio de Cultura.

El equipo estuvo liderado por el arqueólogo y docente de la escuela de arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Omar Bendezú de la Cruz, quien informó a la Agencia Andina que los geoglifos hallados datan de entre el año 300 a.C. y el 100 d.C. y comprenden desde el desarrollo tardío de la cultura Paracas hasta el periodo inicial de la civilización Nasca.

Bendezú explicó que con vuelos planificados con drones se realizó el registro de los geoglifos en los citados lugares y con el uso de software especializado permitieron analizar las imágenes para poder identificar la forma de las figuras.

“Hasta el momento en el distrito de El Ingenio hemos identificado 10 figuras que tienen formas de felinos, tienen una medida variada que van desde los 17 metros de largo por 12 metros de alto hasta los 42 metros de largo por 43 metros de alto aproximadamente”, aseveró.

Y en el centro poblado de San Juan en Changuillo, se hallaron ocho geoglifos con formas de felinos también con medidas que varían de 11.30 metros de largo por 9.53 metros de alto hasta 37.31 metros de largo por 13.70 metros de alto aproximadamente.

“Los geoglifos hallados miran al sur, hacía Las Líneas de Nasca. Los habitantes de esa época al parecer tenían como deidad al felino o tenía un significado muy especial para ellos”, manifestó.

El especialista sostuvo que los estudios continuarán de estos nuevos hallazgos para así tratar de conocer que significó el felino para la sociedad de ese tiempo.

Los felinos son una representación recurrente en la cultura Paracas, en la cerámica y en los textiles, que algunos investigadores consideran que está vinculado a la fertilidad y como deidad del agua.

Bendezú De la Cruz precisó que también se registró en la ladera del cerro en el centro poblado San Francisco de El Ingenio a diez geoglifos que tienen forma antropomorfa y en San Juan una figura antropomorfa.

“El descubrimiento de estos nuevos geoglifos en El Ingenio y Changuillo en la provincia de Nasca, es un importante hallazgo para la arqueología peruana”, manifestó.

El equipo liderado por el arqueólogo, Omar Bendezú, continúan con el proceso para identificar más geoglifos en los lugares que se realizó el trabajo durante cuatro meses.

Complejo arquitectónico Wari en Ica

A inicios de diciembre se dio a conocer en el Congreso Nacional de Arqueología, realizado en Lima, el sorprendente hallazgo de un

complejo arquitectónico de grandes dimensiones de la época Wari en el yacimiento de El Trigal III, en el área arqueológica de La Puntilla, ubicado en la provincia de Nasca, región Ica.

El descubrimiento estuvo a cargo del Proyecto de Investigación Arqueológica La Puntilla, conformado por un equipo de investigación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y de la Universidad de Almería, encabezado por Pedro V. Castro-Martínez, de la UAB; y por Trinidad Escoriza-Mateu, de la Universidad de Almería.

En diálogo con la Agencia Andina, Pedro V. Castro-Martínez explica que este complejo está conformado por dos espacios marcados: el Recinto Norte, con un edificio de dos plantas; y el Recinto Sur, conformado por un patio con almacenes; y si bien su hallazgo se produjo en noviembre de 2022, el equipo de investigadores españoles pudo ampliar los alcances de este importante estudio.

Sostuvo que los trabajos de excavación se iniciaron en 2021, en el llamado edificio del Recinto Norte del complejo arquitectónico de El Trigal III, que ocupa un área de 130 metros cuadrados y estaba construido con muros de grandes piedras, sobre las que se levantaban paredes de adobe.

“Por los restos hallados creemos que el edificio tenía dos plantas, dado el grosor de los muros y el volumen de los derrumbes encontrados. Presentaba las paredes enlucidas en colores blanco y amarillo, por los restos adheridos a las piedras que conformaban el material arquitectónico. Y en la planta baja, la que se ha conservado, hay evidencias de trabajos de preparación de alimentos y de almacenamiento”, aseveró.

El investigador consideró que la edificación sería una especie de casa de campo dada la inversión de trabajo, la existencia de almacenes, donde se guardaban los tributos o la producción de las comunidades del entorno.

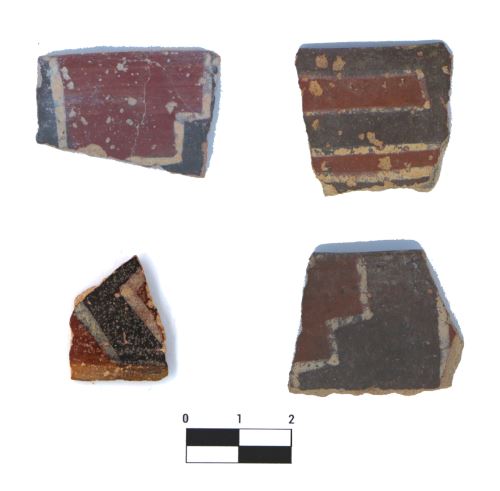

Castro-Martínez precisó que en la parte baja se hallaron evidencias de procesado de alimentos, como herramientas líticas que sirvieron para triturar material vegetal o maíz. “También se encontró en la planta baja fragmentos de vasijas de la época Wari que estarían dedicadas al almacenaje y cocina”, apuntó.

El investigador español explicó que inicialmente se pensó que se trataba de un asentamiento perteneciente a la cultura Cahuachi, pero ya en 2022 se confirmó que se trataba de una construcción de una época posterior, de la época del Estado Wari. “Se estima que su cronología se sitúa entre los siglos VII y X de nuestra era”, apuntó.

En cuanto en el Recinto Sur, el investigador español afirma que se encuentra un gran espacio formado por un patio con pequeñas estancias destinadas al almacenamiento. Este recinto medía más de 500 metros cuadrados y estaba delimitado por muros de grandes piedras. El lugar aún está en proceso de excavación, acotó.

Castro-Martínez resalta que este tipo de complejo arquitectónico no había sido documentado hasta ahora en excavaciones en extensión, pero se conocía una maqueta de cerámica con esta misma configuración, hallada en una sepultura de Ayacucho. “La realización de maquetas indica que la construcción estaba planificada previamente”, apuntó.

Sostiene, asimismo, que el uso de maquetas se empleaba también en el caso de los centros de control territorial donde el Imperio Wari ubicaba los almacenes donde se concentraban los tributos de las comunidades de las regiones sometidas a control estatal.

Para el investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona el asentamiento de El Trigal III representa un nuevo tipo de enclave, de carácter rural, en el territorio Wari. “Se trata, probablemente, de una propiedad de un grupo de la clase dominante imperial, que mediante trabajo servil podía mantener los diversos trabajos artesanales, de preparación de alimentos y de mantenimiento de los almacenes, en la casa y sus anexos, y también realizar trabajos agrícolas en las tierras del valle del río Aja”, apuntó.

El investigador afirmó a la Agencia Andina que en la época del Estado Wari se conoció la existencia de centros políticos, como la ciudad de Wari, o una serie de centros territoriales en diferentes regiones, así como algunos establecimientos donde hay edificios singulares de forma absidal, seguramente lugares de uso político y religioso; y también un gran número de sepulturas, muchas veces sin contextos claros, pero con ajuares funerarios de ese momento.

Sin embargo, sobre el asentamiento hallado en El Trigal III, manifestó que corresponde a un pequeño lugar rural, aunque con un componente arquitectónico con gran inversión de trabajo, seguramente porque era habitado por miembros de la clase alta.

Sobre el Proyecto de Investigación La Puntilla, Pedro V. Castro-Martínez indicó que desde 2005 realizan trabajos de campo en los yacimientos de El Trigal III, junto al río Aja, en la vertiente norte de la sierra de La Puntilla, un área arqueológica situada cerca del centro poblado Orcona, ubicado en la provincia iqueña de Nasca.

El investigador manifestó que desde 2012 las excavaciones se han centrado en la zona de El Trigal III, donde se había hallado anteriormente un asentamiento de la época del estado Cahuachi, una cultura que floreció entre el siglo I al IV de nuestra era.

Por último, Castro-Martínez remarcó que el hallazgo de este complejo arquitectónico ha sido una sorpresa. Hasta antes de esta investigación no se había visto evidencia de presencia Wari en la zona.

Adelantó que en una próxima etapa de la investigación continuarán ampliando las excavaciones en extensión en el complejo arquitectónico, para determinar los espacios sociales. “Hemos excavado el 30 % del yacimiento, nos falta trabajar más en el Recinto Sur”, apuntó.

Refirió también que centrarán su trabajo en el cerro El Trigal donde existe otro yacimiento arqueológico. “Hemos avanzado en algunas zonas y este espacio están mejor conservadas las construcciones y aparentemente habría también asentamientos de la época Wari”, concluyó.

Templo del periodo Formativo en forma de U en Huaral

En febrero de este año, un equipo de investigadores liderados por el arqueólogo Pieter Van Dalen Luna encontró en el valle de Chancay, a una hora y media de Lima, restos de un templo en forma de letra “U” que tendría 3,500 años de antigüedad y es uno de los

templos ceremoniales del periodo Formativo andino más grandes de la Costa central peruana.

Sepultado por toneladas de piedras del tipo de cantos rodados (circulares), el denominado templo en “U” de Miraflores, descubierto por el equipo de arqueólogos, está situado en la margen izquierda del valle bajo del río Chancay, en el distrito de Aucallama, provincia de Huaral, región Lima.

Según el arqueólogo Van Dalen, este tipo de edificaciones fueron sitios ceremoniales con disposición en “U”, conformadas por una estructura piramidal central y dos edificaciones alargadas, en algunos casos articuladas con la edificación central.

Tras el abandono del sitio, dijo, este fue cubierto con piedras y muchos de sus recintos fueron destruidos, siendo ocupado por la cultura Chancay (1000-1470 d. C.), cuyos habitantes lo utilizaron como áreas de enterramiento ocasional y las tumbas las elaboraron con las mismas piedras (cantos rodados) dejadas en la zona.

“La ejecución de este proyecto de investigación es trascendente debido a que permitirá conocer la importancia que tuvo este sitio ceremonial hacia el primer milenio antes de Cristo, en el contexto del valle de Chancay, quiénes lo ocuparon y con qué fin”, informó Van Dalen.

Las investigaciones, que dirige el también docente sanmarquino del Departamento Académico de Arqueología, de la Facultad de Ciencias Sociales, son las primeras de su tipo que se efectúan en la zona del norte de Lima.

“Estamos seguros de que en las próximas semanas reportaremos importantes hallazgos, que contribuirán al mejor entendimiento de este sitio arqueológico temprano con arquitectura monumental”, concluyó.

Señor del Mar en Macatón

En febrero de este año, el arqueólogo

Pieter Van Dalen y su equipo de investigación volvió a protagonizar un nuevo hallazgo arqueológico al descubrir restos humanos de hace más de 800 años de antigüedad en el sitio arqueológico funeraria de Macatón, ubicado en la provincia de Huaral, región Lima

Precisó que se trata de los restos de dos individuos adultos y un neonato, pertenecientes a la cultura Chancay, del periodo intermedio tardío (1000-1550 d.C). Sostuvo que el niño y uno de los adultos se encuentran dentro de fardos funerarios o envolturas textiles, aún sin abrir; y según los investigadores se tratarían de una madre y su hijo. En tanto que el otro individuo adulto se halló expuesto en estado esquelético con sus fardos rasgados por acción de los huaqueros.

Pieter Van Dalen reveló que se trataría de un entierro múltiple ocurrido durante el 1200 d.C. o más, y los difuntos habrían pertenecido a un estrato social bajo de la cultura Chancay.

Macatón es uno de los más importantes y extensos cementerios de la cultura Chancay, ubicado en el valle bajo de Chancay, a cinco kilómetros al sur de la ciudad de Huaral, en el centro poblado El Ángel, a una hora y media en auto desde el centro de Lima.

En este hallazgo arqueológico también destaca el denominado “Señor del Mar”, un personaje de élite de la cultura Chancay. “Esta es la tumba de mayores características y de mayor envergadura descubierta hasta ahora. Fue encontrada en una tumba de siete metros por lado y siete metros de profundidad, lo que nos hace ver que se trataba de un personaje de alto estatus”, refirió.

Junto con las osamentas de esta autoridad local fueron encontrados materiales asociados a su jerarquía como vasijas de arcilla que contenían restos de alimentos que fueron incluidas en el ajuar funerario como parte del ritual mortuorios. Asimismo, se apreció la presencia de objetos, como un remo hecho de madera, que permiten asociar su quehacer en vida con la actividad pesquera.

“Se trataría de un personaje de élite, un curaca, que dirigía a un importante segmento de la población pesquera aquí”, subrayó Van Dalen.

El Señor del mar estaba enterrado junto con otras personas que al perecer eran familiares y sirvientes que eran sacrificados para acompañarlo hacia su descanso eterno. Se trataba de una práctica frecuente en las culturas prehispánicas.

“Muchas veces, las personas querían acompañar a sus líderes en ese viaje al mundo de los muertos, y por ello sus familiares y sirvientes eran sacrificados y enterrados junto con él”, remarcó.

Van Dalen sostuvo que esta autoridad prehispánica no sería la única que estaría enterrada en esta área funeraria de 50 hectáreas, puesto que existen centros urbanos próximos en el

valle de Chancay cuyas autoridades político-religiosas y población también habrían tenido como última morada ese gran centro de enterramiento.

En entrevista con la Agencia de Noticias Andina durante una visita al mencionado sitio arqueológico, Van Dalen Luna indicó que los centros urbanos prehispánicos más próximos al cementerio de Macatón son Piquillo Chico, en el valle medio del río Chancay; así como Huaral viejo, lamentablemente destruido, y Pancha la huaca que se encuentra al este del camposanto precolombino.

“Es posible encontrar tumbas de otros personajes de alto estatus (como el Señor del mar) que formaban parte de la cultura Chancay, una cultura naturalista que representaba elementos naturales de su medio circundante en la cerámica, los textiles y otros materiales culturales”, manifestó.

La “Chacana” o cruz andina más antigua de Sudamérica

El equipo dirigido por el arqueólogo

Pieter Van Dalen volvió a ser noticia en marzo de este año cuando descubrió un templo de alrededor de 4,000 años de antigüedad en el valle de Chancay, provincia de Huaral, región Lima, que atesora en uno de sus frisos una cruz andina que, de estar completa, tal y como sospechan los expertos, sería la evidencia más antigua en Suramérica de una "chacana", nombre con el que son conocidas.

El equipo dirigido por el arqueólogo Pieter Van Dalen volvió a ser noticia en marzo de este año cuando descubrió un templo de alrededor de 4,000 años de antigüedad en el valle de Chancay, provincia de Huaral, región Lima, que atesora en uno de sus frisos una cruz andina que, de estar completa, tal y como sospechan los expertos, sería la evidencia más antigua en Suramérica de una "chacana", nombre con el que son conocidas.

Este hallazgo revelaría, según Van Dalen, que hubo una ocupación aimara hace 3,000 o 4,000 años en la costa central del Perú y que luego dicha población migró hacia el altiplano para asentarse permanentemente en lo que hoy es el departamento de Puno y el vecino país de Bolivia.

Este centro ceremonial en forma de letra "U" se ubica en la margen izquierda del valle bajo del río Chancay, dentro del sitio arqueológico de Miraflores, en la provincia de Huaral, a unos 95 kilómetros al norte de Lima.

El sitio arqueológico debe su nombre a que se encuentra dentro del centro poblado Miraflores, que pertenece al distrito de Aucallama, en la provincia de Huaral del departamento de Lima. Se ubica exactamente en la margen izquierda del valle bajo del río Chancay, a un kilómetro y medio de distancia de dicho río y junto a la carretera que va hacia el centro poblado de Miraflores. Desde la ciudad de Huaral se encuentra a 15 minutos en automóvil.

La distancia del sitio arqueológico al centro poblado de Miraflores es de aproximadamente 2 kilómetros, lo que ha permitido que el lugar se mantenga con buen estado de conservación, con el apoyo de la propia población, destacó.

Van Dalen explicó que el sitio arqueológico Miraflores es un templo o centro ceremonial que es característico del periodo Formativo, donde residía la clase sacerdotal y que recibía a mucha población que acudía a rendir culto a las divinidades de entonces.

El templo de Miraflores tiene el mismo diseño de otros templos del periodo Formativo en la Costa central como Garagay (San Martín de Porres), Huacoy (valle del río Chillón), La Florida (Rímac), Cardal (Lurín), Mina Pérdida (Pachacámac), San Jacinto (Huando), Las Salinas (Pasamayo), entre otros. El área de distribución de estos recintos va desde Huaura por el norte hasta Mala por el sur, refirió.

Indicó que algunos de estos centros ceremoniales continuaron desarrollándose, incluso en paralelo con la cultura Chavín, considerada por Julio C. Tello como la matriz de las culturas del antiguo Perú.

“Se trata de templos que fueron construidos por la población local, donde se organizaba el sistema de culto y llevaban el excedente productivo a fin de sostener a la clase sacerdotal dirigencial”, anotó.

La organización de la población local posiblemente haya sido a nivel de ayllus y una cantidad de ayllus al parecer tenía su templo en forma de “U”, lo cual aún no se ha definido muy bien, aseveró Van Dalen, al destacar que Miraflores y San Jacinto son los templos en forma de “U” más grandes de la Costa central, incluso de mayor dimensión que Garagay.

“Se piensa que Miraflores pudo albergar durante las celebraciones religiosas a miles de personas que llegaban de todos los rincones del valle para participar en estas actividades que se realizaban en el interior, sobre todo en la plaza que se encuentra en medio de los montículos”, estimó.

El arqueólogo precisó que el sitio de Miraflores tuvo ocupaciones posteriores en periodos prehispánicos tardíos, como la protagonizada por la cultura Chancay (1,200 y 1,470 d. C.). En ese sentido, dijo que, en las próximas semanas, conforme avancen las excavaciones, se tendrá material que permita establecer características de la cerámica, secuencias culturales y otros aspectos.

Van Dalen refirió que la investigación que vienen desarrollando en Miraflores es pionera y se produjo luego de realizar en los últimos años prospecciones arqueológicas que llevaron a identificar el sitio y, a partir de allí, se hicieron los trabajos de planimetría, elaboración de los informes preliminares y se determinó que se trataba de un templo en “U” por sus características y que no había sido trabajado a partir de la revisión de los antecedentes.

Si bien el financiamiento de este proyecto arqueológico proviene esencialmente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Van Dalen indicó que tiene prevista una reunión con las autoridades de la Municipalidad Distrital de Aucallama y de entidades públicas y privadas para conseguir mayor presupuesto y con ello garantizar sostenibilidad y continuidad a esta importante investigación arqueológica.

El equipo que lidera Pieter Van Dalen está conformado por 13 investigadores, entre licenciados, bachilleres y estudiantes de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Nuevos hallazgos en Rupac redefinen su antigüedad

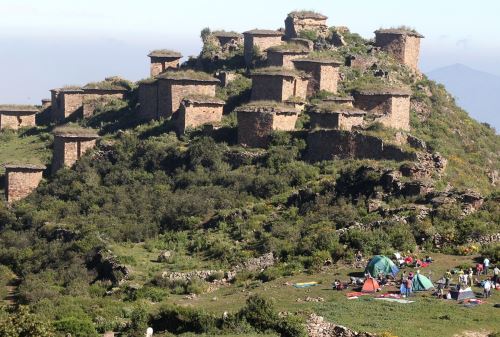

En junio de este año, el arqueólogo Pieter Van Dalen Luna reveló que la ocupación del sitio arqueológico Rupac, situado en la zona altoandina de la provincia de Huaral, al norte de Lima, se remonta a hace 2,000 años y no a 1,000 como se pensaba hasta ahora, como lo evidencian recientes hallazgos que cambian el panorama cultural que se tenía sobre este complejo urbano preínca.

“Las excavaciones permitieron recuperar una serie de contextos importantes que cambian el panorama cultural sobre el sitio de Rupac. Antes de pensaba que este sitio fue construido hacia el año 1,000 de nuestra era. Ahora tenemos evidencia que este sitio tiene una ocupación de hace 2,000 años; es decir, desde el año cero de nuestra era en adelante”, reveló Van Dalen, director del proyecto de investigación arqueológica Rupac, en entrevista con la Agencia de Noticias Andina.

El sitio arqueológico Rupac se sitúa en lo alto de una gran montaña a 3,580 metros sobre el nivel del mar, dentro de la jurisdicción de la comunidad campesina de San Salvador de Pampas, en el distrito de Atavillos Bajo, provincia de Huaral del departamento de Lima.

Van Dalen Luna explicó que la zona donde se desarrolla la investigación arqueológica comprende los sectores Rupac como área nuclear; Corcopa, que se ubica a dos horas de camino más arriba y el cerro Chuquimango, ubicado en la cima del flanco montañoso andino a 4,800 metros de altitud y que fue el apu tutelar o divinidad más importante de las poblaciones que ocuparon Rupac, entre las que destacaron los Atavillos.

El arqueólogo refirió que las excavaciones, iniciadas en junio de 2022, duraron cinco meses y comprendieron intervenciones en el exterior e interior de las construcciones de piedra de siete metros de alto y de forma cuadrangular y que presentan una serie de cámaras internas. Sin embargo, este proyecto pionero en el estudio arqueológico de Rupac tuvo una primera etapa de prospección en 2015, precisó.

Entre los hallazgos destacan osamentas de los pobladores de Rupac que muestran cómo eran enterrados en posición sentada al interior de las cámaras funerarias ubicadas en los recintos y cuyas puertas de ingreso eran cubiertas. “En ciertas épocas del año, los esqueletos eran extraídos de las tumbas para fines de culto a los ancestros que era una actividad muy difundida en esta zona porque significaba estar en contacto con los antepasados y generar bienestar social”, manifestó.

Pieter Van Dalen dio a conocer también que los restos óseos analizados en esta investigación arqueológica evidencian que hubo “violencia social” no solo con otros grupos humanos mediante guerras, sino también dentro de la misma población de Rupac.

“Hay signos de mucha mortandad infantil como contusiones, golpes y otros episodios de violencia. Ello diferencia a Rupac de otras culturas vecinas de la costa como Chancay, que en ese tiempo vivían en paz”, puntualizó.

Agregó que en las excavaciones se encontró evidencias de las relaciones que hubo entre las culturas de Atavillos y Chancay, que fueron sus contemporáneos y vecinos.

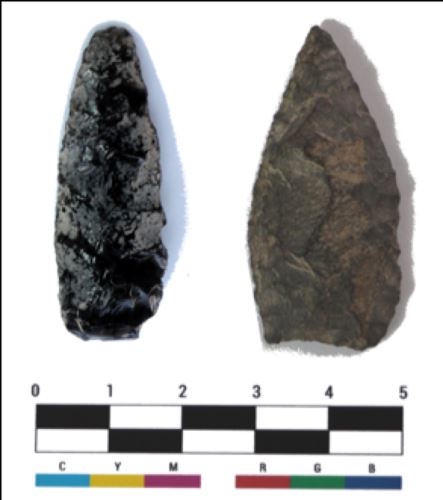

En las excavaciones se hallaron también objetos metálicos elaborados en plata, cobre y aleaciones que estaban enterrados en chullpas y otras estructuras funerarias asociadas, pertenecientes a la cultura de Atavillos, que ocupó Rupac desde el año 1,000 hasta la llegada de los españoles.

“Este territorio de Atavillos fue una zona de alta producción metálica que fue aprovechada al máximo por la sociedad de entonces”, dijo.

Asimismo, se encontró cerámica fragmentada en grandes cantidades, algunas tablillas de cerámica decorada de la época de ocupación inca, así como artefactos líticos para producir objetos metálicos, textiles y cerámica, además de objetos domésticos para preparación de alimentos.

“Esto nos indica que hubo talleres artesanales en el interior de Rupac, donde se elaboraban vasijas y también elementos metálicos como prendedores, vinchas y otros adornos metálicos personales. También hemos encontrado algunos adornos hechos de cuarzo, láminas de metal correspondiente a pectorales, entre otros objetos”, detalló.

Comentó que los primeros ocupantes de Rupac fueron poblaciones de agricultores y ganaderos que se establecieron en la zona y que interactuaron con pueblos de la costa –principalmente con la cultura Lima, como lo evidencian vestigios de cerámica- y de la Amazonía peruana, como lo muestran objetos elaborados con plumas de aves oriundas de la selva.

“Sin embargo, hacia el año 800 de nuestra era la sociedad en Rupac se complejiza y surge una entidad sociopolítica conocida como Atavillos cuya ocupación se extendió hasta el año 1450 cuando fueron dominados por los incas. Luego hubo un segundo periodo de dominación incaica hasta 1533. Y finalmente, hubo un último periodo bajo la dominación española, de 1533 a 1550 aproximadamente, cuando todos los sitios son desocupados mediante la ley de reducción de pueblos indígenas impuesta por la autoridad virreinal”, sostuvo.

La población de Rupac se trasladó no muy lejos de allí donde se fundó la localidad de San Salvador de Pampas, que en 1589 recibió la visita del entonces arzobispo de Lima, Toribio de Mogrovejo, quien bautizó a los habitantes tal como lo consigna el propio prelado en su libro de visitas pastorales.

Van Dalen Luna refirió que tras culminar la fase de excavaciones en noviembre de 2022 y dar a conocer lo descubierto con motivo de la celebración de los 24 años de reconocimiento a Rupac como Patrimonio Cultural de la Nación, se espera la disposición presupuestal de parte de las entidades correspondientes (municipalidad y la comunidad) para continuar con la investigación en Rupac.

“Somos los primeros en desarrollar la investigación arqueológica en este sitio tan emblemático y esperamos continuar en una tercera temporada”, expresó al referir que en este proyecto de investigación arqueológica participan cerca de 40 personas entre licenciados, bachilleres y estudiantes de arqueología de diversas universidades nacionales y privadas del Perú.

Precisó que los trabajos de investigación en 2015 fueron financiados por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, casa de estudios de la cual es docente Van Dalen; pero a partir de allí se buscó fondos y se obtuvo financiamiento de parte de Tv Tokio de Japón para continuar con una segunda etapa de excavación y análisis en el periodo junio-noviembre 2022.

Van Dalen destacó también que está en desarrollo un trabajo de puesta en valor de Rupac y se está coordinando con el Ministerio de Cultura para realizar la restauración y continuar con las investigaciones en este sitio arqueológico.

Añadió que toda la información detallada sobre estos hallazgos en Rupac será presentada en una ponencia en el Congreso Nacional de Arqueología que organiza el Ministerio de Cultura y que se desarrollará en agosto de este año.

El arqueólogo subrayó que los trabajos de puesta en valor en Rupac son muy importantes para fortalecer su condición de atractivo turístico que beneficia especialmente a la población de la comunidad campesina de San Salvador de Pampas, en cuyo local comunal se construyó un centro de interpretación.

El sitio arqueológico de Rupac fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación el 25 de junio de 1999. Del mismo modo, la también denominada “Ciudad de fuego” cuenta con otro reconocimiento del Estado: el Congreso de la República la declaró de interés nacional prioritario en el año 2017.

Para visitar esta importante ciudadela preínca desde Lima hay que viajar por tierra hasta la ciudad de Huaral, distante dos horas de Lima. Desde allí se aborda un colectivo con dirección hacia la localidad de San Salvador de Pampas en un recorrido que dura alrededor de tres horas y media. Desde allí se inicia una caminata de 6 kilómetros hacia Rúpac, trayecto que demanda aproximadamente cuatro horas, dependiendo del estado físico de la persona.

Maquetas a escala en Caral

Los hallazgos e investigaciones en la zona arqueológica Caral, ubicada en el valle del Supe, provincia de Barranca, región Lima, y considerada como la más antigua y organizada civilización de América, mostraron nuevamente al mundo la capacidad constructiva de los antiguos peruanos.

En setiembre de este año se reveló el hallazgo de una maqueta a escala, conservada casi a la perfección, y descubierta durante los trabajos arqueológicos realizados en el asentamiento El Molino, ubicado en el centro poblado del mismo nombre, que está situado en la margen derecha del río Supe, en la carretera que lleva a la Ciudad Sagrada de Caral.

Es una maqueta que tiene representaciones de edificios piramidales con una plaza circular, una escalera principal y plataforma superpuestas. Este hallazgo significa que la civilización Caral tenía conocimiento de la planificación urbana.

La explicación la hizo el arqueólogo David Palomino Olivos, quién declaró en exclusiva a la Agencia Andina, que el hallazgo de la maqueta representa todo un hito en los trabajos arqueológicos que se hacen desde hace 29 años en la civilización Caral liderados por la doctora Ruth Shady.

"Este hallazgo significa que el desarrollo urbano en el antiguo Perú estuvo relacionado también con la planificación urbana, es decir se trata de un diseño predeterminado antes de las construcciones que hemos encontrado en la ciudad capital, el litoral y en esta parte del valle de Supe", manifestó.

Palomino Olivos precisó que se trata de cuatro maquetas encontradas en sector C-1, de uno de los tres edificios que conforman el asentamiento El Molino, y solo una de las cuatro está en muy buen estado, en tanto, las otras tres, sí están afectadas por el paso del tiempo.

El investigador acotó que las tres maquetas deben haber tenido las mismas características y estructura de la que está en buen estado, pero que su estado de conservación no se ha preservado.

"Durante las excavaciones que se estaban realizando en la parte superior del edificio piramidal en El Molino, se ha encontrado, en la parte posterior del salón ceremonial, lo que corresponde a la representación de una maqueta de un centro urbano que puede haber sido replicado en este asentamiento así como en otro, es decir esta escala ha debido ser trasladada a dimensiones mayores", aseveró.

El arqueólogo detalló que por los elementos arquitectónicos y características que representa la maqueta, debe haber sido aplicada en El Molino "porque contiene una plaza circular y recintos en la parte superior (del edificio) que tienen esquinas curvas, que es también característico del asentamiento El Molino".

Sostuvo que el modelo de la maqueta también puede haber sido replicado en Caral porque refleja también una plaza circular, plataformas y también un conjunto de edificios ordenados en un espacio central.

Para el arqueólogo, la maqueta tiene todas las características de lo que corresponde a los diferentes centros urbanos de la civilización Caral.

Agregó que la antigüedad del prototipo descubierto está dentro del desarrollo de Caral, es decir entre 3000 a 1800 años antes de Cristo.

David Palomino refirió luego que las maquetas fueron descubiertas entre el año 2017 a 2018 en el marco de las excavaciones que iniciaron en el año 2012 en El Molino, como parte del programa Puesta en Valor y recuperación de los monumentos arqueológicos.

Al respecto, reseñó que la excavación de la maqueta ha sido un proceso lento, minucioso y de estudio además de la preservación y conservación.

"Es un trabajo largo y detallado que hasta la actualidad continúa porque en estos casos hay que hacer los estudios e investigaciones respectivas para determinar la temporalidad y lo que representa, ello demanda tiempo", enfatizó al destacar nuevamente la importancia del hallazgo.

En ese aspecto, mencionó que se debe tener en cuenta que el asentamiento está rodeado de viviendas modernas y para evitar avances urbano, se iniciaron las excavaciones pero también, en el marco de la política que se aplica en todo Caral, se involucra a los habitantes de El Molino en diversas labores en que se les requiera.

"Deben ser los primeros defensores de El Molino", apuntó el arqueólogo al informar también que se están tomando las precauciones del caso para proteger el sitio arqueológico de las lluvias ante la presencia del Fenómeno El Niño.

Indicó que el Ministerio de Cultura ha dispuesto una partida económica para todo Caral y que en el caso de El Molino se va a instalar un techo con canaletas para hacer discurrir el agua y evitar se dañen las excavaciones entre ellas las maquetas.

Fardos funerarios en Barranca

Un importante hallazgo de 18 fardos funerarios por parte de un equipo independiente de arqueólogos peruanos y polacos en el sitio arqueológico prehispánico Cerro Colorado, ubicado en la provincia limeña de Barranca, fue dado a conocer al mundo en noviembre de este año.

El arqueólogo peruano Plinio Guillén, director del Programa de Investigación Arqueológica Los valles de Barranca, quien viene trabajando desde 2022 en el sitio arqueológico Cerro Colorado junto a un equipo de arqueólogos peruanos y especialistas del Programa Nawa del Ministerio de Ciencia de Polonia, precisó en entrevista con la Agencia de Noticias Andina que, del total de fardos descubiertos hasta ahora, doce corresponden a neonatos o recién nacidos y otro a una mujer de unos 26 años, los cuales procederían de los valles de Fortaleza, Pativilca y Supe.

“Los resultados preliminares sobre los hallazgos del año pasado nos han permitido saber que Cerro Colorado fue ocupado durante 3,500 años. Hemos tenido fechado radiocarbónico de 2,400 años antes de Cristo, lo que significa que existe un edificio contemporáneo a Caral. Posteriormente ha habido otro tipo de ocupaciones en este lugar en distintas épocas como Chavín, Huari y Chancay”, subrayó en entrevista con la Agencia de Noticias Andina.

Respecto a los fardos funerarios descubiertos, Guillén indicó que el hallazgo de 12 fardos funerarios que corresponden a neonatos o recién nacidos, lo que llama la atención sobre una tasa bastante grande en la mortalidad de bebés en ese entonces.

“Hasta ahora suman 18 fardos funerarios descubiertos, de los cuales doce corresponden a neonatos o recién nacidos. Esto nos llama mucho la atención porque nos hace referencia a una tasa de mortalidad de bebés bastante grande. Y surgen preguntas si hubo una condición social o ambiental que habría generado particularmente la muerte de esta cantidad de bebés. El equipo de antropología física ya retornó a Polonia y los fardos serán analizados el próximo año para intentar responder esta y otras preguntas”, manifestó.

Guillén afirmó que es casi imposible determinar el sexo de los neonatos debido al poco desarrollo de los huesos que contienen los marcadores que los especialistas evalúan para determinar aspectos fundamentales de la persona como su sexo.

El arqueólogo no descarta que se descubran más fardos funerarios y osamentas humanas, dado que de las 10 hectáreas que comprende aproximadamente el sitio arqueológico Cerro Colorado, apenas se ha excavado el 0.06 %.

Además de los fardos funerarios, los arqueólogos hallaron la primera vasija de cerámica contextualizada, que arrojará información muy importante sobre la cultura de la época.

Guillén explicó que el hallazgo de estos fardos funerarios es muy importante porque revela que Cerro Colorado es un lugar religioso y sagrado donde hace 1,000 años aproximadamente la población del valle de Barranca buscaba colocar ofrendas y se enterraba a personas. Era contemporáneo de las culturas Wari y Chancay.

“Hay ocupación más antigua, pero en específico estos fardos funerarios corresponderían a esa época. Suma a nuestra hipótesis el hecho de haber encontrado en las excavaciones hechas el año pasado arquitectura y edificios que son la época de Caral y edificios con muros de adobe que son de épocas posteriores que podrían estar asociados a la época en que se realizaron esos entierros. Hay arquitectura monumental que no está completamente expuesta. Hay algunas de ellas que han sido destruidas lamentablemente por el acondicionamiento del mirador donde se encuentra la efigie del Cristo redentor de Barranca”, comentó.

El director del Programa de Investigación Arqueológica Los valles de Barranca remarcó que Cerro Colorado sintetiza a historia prehispánica, no solo de la ciudad de Barranca, sino de toda la provincia de Barranca y habría sido parte de un conjunto de lugares sagrados religiosos como lo fue también el cerro La Horca que se ubica un poco más al norte, en el distrito de Paramonga.

“Hay una continuidad de uso en este lugar, pero a la vez hay evidencia de arquitectura monumental, que es lo que habría caracterizado este sitio a lo largo de los 3,500 años que nosotros planteamos que habría estado en uso”, subrayó.

“Estamos realizando excavaciones en dos sitios específicos. Uno es El Porvenir, en el valle de Fortaleza, y otro es Cerro Colorado, en el valle de Pativilca, específicamente en la actual ciudad de Barranca que se constituye en un balneario”, comentó.

Guillén dio a conocer que en el sitio arqueológico El Provenir se hicieron dos excavaciones puntuales. Uno de ellos es un cementerio prehispánico que, lamentablemente, se encuentra deteriorado por el huaqueo o extracción informal y actualmente ilegal del patrimonio cultural enterrado allí.

“Hemos podido recuperar información que vamos a procesar sobre las condiciones de vida que, a partir del análisis que se está realizando de los huesos encontrados allí. También hemos podido intervenir una plaza circular que es contemporánea con Caral y que ya había registrado en 2003”, dijo.

Guillén anunció que este fin de semana culminará la temporada de excavaciones, aunque continuará el trabajo de campo dado que otro de los objetivos de esta temporada es registrar algunos sitios arqueológicos ubicados en quebradas que podrían estar en riesgo si se activan las quebradas y ocurren huaicos debido a las lluvias que genera el fenómeno El Niño.

“Queremos registrarlos en mapas elaborados con la ayuda de drones ahora antes del inicio de la temporada de lluvias y vamos a volver en marzo del 2024 para verificar si alguno de estos sitios arqueológicos en riesgo sufrió alguna afectación. De esta manera estamos tratando de ampliar nuestras intervenciones, no necesariamente excavando sino con registros que también van a sumar información para tener más conocimiento sobre este lugar. Luego de ello nos queda el trabajo de gabinete que nos requiere más tiempo”, dijo.

El arqueólogo afirmó que la protección de Cerro Colorado ante eventuales lluvias por El Niño está garantizada gracias a que, siguiendo las normas vigentes sobre excavaciones arqueológicas, una vez culminada la temporada de excavación se vuelve a cubrir con el mismo material extraído para proteger la integridad física del sitio arqueológico.

A ello hay que considerar que solo se ha excavado un espacio que representa el 0.06 % de las 10 hectáreas que comprende la totalidad el sitio arqueológico. “No hay estructuras expuestas y si ocurriesen lluvias intensas creo que no habría mayor afectación”, anotó.

Guillén señaló que, si bien el sitio arqueológico Cerro Colorado fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación el año 2000, está pendiente su saneamiento físico legal. “Cuando iniciamos el año pasado la investigación arqueológica hicimos las gestiones ante el Ministerio de Cultura y ante la Municipalidad Provincial de Barranca para realizar el saneamiento físico legal”, puntualizó.

“En el camino tuvimos el apoyo del congresista Javier Padilla que logró que se promulgara, en agosto de este año, la ley que declara de interés nacional el saneamiento físico legal, la protección, la investigación, la puesta en valor y la difusión de este sitio arqueológico. Con esto insistimos ante la municipalidad para que concreten las acciones, pero si bien el alcalde se mostró interesado y dispuso que esto se realice y tuvimos el apoyo también del regidor Michael Montes, a nivel de los funcionarios ediles no hubo la respuesta adecuada. Sin embargo, el saneamiento físico legal ya esta en proceso con el Ministerio de Cultura y dura alrededor de un año, aunque ya transcurrieron tres meses. Esperamos que salga la resolución y, por fin, haya un saneamiento físico legal que permitirá que no haya dificultades para generar proyectos de inversión pública para este sitio arqueológico”, apostilló.

El otro aspecto pendiente es la delimitación que consiste en colocar los hitos y los paneles informativos de color azul que hacen referencia que existe un sitio arqueológico. “Este tema también lo hemos conversado con el gobierno local y luego de tanta insistencia recién han enviado al Ministerio de Cultura. Por ley, las municipalidades tienen la responsabilidad de hacerse cargo de los sitios arqueológicos. Son ellos los que tenían que solicitar la colocación de los hitos. Felizmente, en el Ministerio de Cultura nos han dicho que ya recibieron la solicitud y esperamos que en noviembre se puedan colocar los hitos que delimitan el sitio arqueológico”, aseveró.

Guillén refirió que el Programa de Investigación Arqueológica Los Valles de Barranca que él dirige se financia con recursos propios y gracias al convenio suscrito con el Programa Nawa de Polonia se cuenta con el apoyo de especialistas en antropología física, geoarqueología, elaboración de planos modelados vuelo de drones.

Sostuvo que además de la investigación arqueológica propiamente dicha, el programa busca sumar y apoyar en la gestión del patrimonio arqueológico para que pueda servir como un recurso económico, turístico y cultural para la provincia de Barranca.

“Mis colegas arqueólogos polacos han logrado que el Programa Nawa les financie los gastos de traslado, alimentación y hospedaje durante su permanencia en Perú. Estamos buscando financiamiento para continuar con las investigaciones. Habíamos propuesto a la Municipalidad Provincial de Barranca para que se genere un proyecto de inversión pública con recursos del gobierno regional que sí puede financiarlo. Es una propuesta nuestra porque el sitio Cerro Colorado tiene un potencial turístico, en vista que Barranca tiene un turismo solo de verano y podría sumarse a Caral y a Áspero”, enfatizó.

Destacó que una de las ventajas que posee el sitio arqueológico Cerro Colorado es que no existe reclamos de propiedad sobre el lugar y tampoco existen centros poblados cercanos ni granjas avícolas u otras empresas que amenacen la integridad del complejo arqueológico que es Patrimonio de la Nación.

Finos murales mochicas en el valle de Nepeña

Finos murales de origen mochica fueron hallados en marzo de este año por arqueólogos peruanos en la zona de Pañamarca, en el valle de Nepeña, ubicado en el distrito del mismo nombre, provincia del Santa, región Áncash.

Así lo reveló la arqueóloga Jessica Ortiz Zevallos, quien explicó que el trazo pertenece a la línea fina característica de la cerámica mochica y destacó que por una serie de hechos afortunados se ha conservado la pintura mural original prácticamente intacta.

“Son estructuras de barro, enlucidas con mortero de barro. Sobre ello se ha pintado una capa blanca. Encima de eso, a su vez, se han hecho las líneas de los dibujos”, refirió al Diario Oficial El Peruano.

Manifestó que se tuvo la suerte de que los antiguos mochicas, al clausurar algunos de estos espacios, los taparon con adobes. Indicó que hay información del siglo XIX en que se descubrieron otras figuras y con el tiempo han desaparecido.

“Estamos aportando significativamente a la parte central del trabajo al brindar una mirada de las perspectivas y prioridades de las personas que caminaron por este paisaje mucho antes que nosotros”, dijo Ortiz Zevallos.

Ortiz de Zevallos apuntó que el tipo de trabajo que desarrollan es muy cuidadoso para evitar que las condiciones climáticas afecten las estructuras o su decorado. Por ejemplo, se ha preferido dejar tapados algunos lugares para evitar la erosión.

No obstante, explicó que han dado con algunos diseños interesantes. Uno de ellos es el de un personaje de dos rostros, que sostiene en una mano plumas y en la otra una copa de la que beben aves.

El edificio en el que están excavando, denominado edificio con pilares, aparentemente tenía pinturas en todos los muros. Lo descubierto es de dos metros de largo y un metro ochenta de alto.

Entierro colectivo prehispánico en Amazonas

Un valioso hallazgo arqueológico se realizó en mayo de este año en la región Amazonas. Arqueólogos peruanos descubrieron un entierro colectivo prehispánico, perteneciente al estilo Bagua, conteniendo numerosos restos humanos en el sitio arqueológico Las Juntas, ubicado en la provincia de Bagua.

Daniel Castillo Benítez, arqueólogo encargado de los trabajos de excavación en el sitio Las Juntas, en el caserío del mismo nombre, anunciaba que se habían encontrado miles de piezas de cerámica, pero a esta cantidad impresionante de restos artesanales se suma una tumba colectiva.

El profesional explicó que este nuevo descubrimiento ha sido una sorpresa. “Nos encontrábamos ya cerrando el proyecto de investigación arqueológica hasta que dimos con una abertura sellada. Excavando un poco descubrimos que se trataba de una tumba colectiva”, añadió el arqueólogo.

Castillo Benítez relató que a inicios de semana debían tapar lo excavado, pero la situación los obligó a alargar un poco más su agenda.

Indicó que en el recinto descubierto hallaron varios restos óseos reunidos de forma aleatoria. Solo uno, de los que pudieron revisar superficialmente, se conservaba entero. Esto hace pensar al arqueólogo que esta tumba tuvo más de un período de ocupación. Otro detalle que destacó Castillo es que en la entrada se encontró un madero enterrado, como si estuviera marcando el lugar.

A ello se suman varias cerámicas halladas alrededor. Ambos hechos le hacen suponer al especialista que era un lugar de adoración. Comentó, además, que por las características de las piezas de artesanía, correspondería al estilo Bagua. Indicó que se necesitarán más fondos económicos para continuar con la investigación.

Espacio de preparación de élite mochica en sitio arqueológico Licapa II

Otro importante hallazgo arqueológico se efectuó en agosto de este año en el sitio arqueológico Licapa II, ubicado en el valle de Chicama, región La Libertad. El trabajo realizó por los miembros del Programa Arqueológico Chicama (PRACH) permitió descubrir un muro monumental que separa el barrio de artesanos de la zona más privada reservada para las personas que realizaban rituales.

El hallazgo de este muro monumental se efectuó cuando se realizaban trabajos de investigación en el espacio reservado para la élite mochica y para las personas que llegaban en peregrinación de diversos lugares del antiguo peruano. En este lugar se hallaron vasijas ceremoniales, algunas conteniendo chicha. Licapa II, situado en la margen norte del valle de Chicama, distrito de Casa Grande, es considerado por los investigadores como un centro religioso de la cultura Moche.

La

arqueóloga Carito Tavera Medina, codirectora del PRACH y líder del equipo de trabajo arqueológico en Licapa II, explicó que en la búsqueda de la conexión del barrio de artesanos con la

huaca Licapa II se halló este muro que separaba este espacio reservado a la élite mochica, similar a lo que se descubrió en las huacas de La Luna y el Sol.

En diálogo con la Agencia Andina, la investigadora indicó que este espacio servía de preparación para las personas que participaban de los rituales que se efectuaban en la huaca principal de la zona de Licapa II. Detalló que en este lugar no se encontraron fogones, ni residuos de alimentos. “Hallamos un espacio limpio, de arquitectura formal y en su interior encontramos vasijas que estaban especialmente colocadas en determinados lugares y formaban parte de la especialidad del recinto”, acotó.

El hallazgo se produjo en la cuarta semana de julio, en los últimos días de trabajo de la primera etapa de investigación que realiza el PRACH en el valle de Chicama. El espacio descubierto mide 10 x 8 metros y podía albergar hasta 50 personas.

En exclusiva para la Agencia de Noticias Andina, la arqueóloga describió el lugar y precisó que este pertenece a la época Mochica medio y Mochica tardío fue un lugar importante para dicha cultura al que le prestaban mucha atención y recibía a personajes importantes del antiguo Perú. Fue abandonada entre los años 800 a 900 d.C.

Tavera recordó que a comienzos de julio de este año se hallaron en la zona ocho espacios que funcionaron como cocinas o centros de preparación de alimentos con 16 vasijas de cerámica completas, así como un centenar de fragmentos de cerámica con iconografía Moche, elementos suntuarios metálicos y textiles que constituyen bienes de producción especializada y que tienen una antigüedad de unos 1,400 años.

Sostuvo que en estos espacios de hallaron restos de cocinas de gran envergadura, criaderos de cuyes vinculados a zonas de producción y zonas de producción de metal (se descubrieron punzones y otras herramientas para el trabajo de metal) bases para laminados para posibles orejeras, hornos, entre otros objetos.

En otros espacios se hallaron elementos de producción textil como algodón blanco, algodón nativo, espadas para hilado, pirulos, fragmentos de textiles.

Tavera explicó que una parte del equipo será liderado por el director del PRACH, Henry Tantaleán, y trabajará en la zona de Malabrigo, en el valle de Jequetepeque, en colaboración con un equipo de la Universidad del Sur de Florida (University of South Florida) de Estados Unidos, encabezado por Charles Stanish. “Lo que se busca en estos sitios arqueológicos son evidencias de sociedades complejas y monumentalidad. Temas que ya se han venido trabajando en los valles de Chincha (Ica) y ahora en Chicama.

La investigadora remarcó que el PRACH es el primer proyecto institucional de la UNMSM enfocado en el estudio de la sociedad Moche, con especial énfasis en las dinámicas socioeconómicas de la alimentación prehispánica. Agregó que en la zona hay evidencias de ocupaciones posmochica y de élites que buscan subsistir.

Sacerdote de Pacopampa de hace 3,000 años

En el marco del Proyecto Arqueológico Pacopampa - temporada 2023, se realizó en agosto de este año un importante hallazgo arqueológico, en la provincia de Chota, en Cajamarca. Se trata de “La tumba del Sacerdote de 3,000 años antes del presente”.

Este descubrimiento fue hecho por el equipo de investigación dirigido por los arqueólogos Mg. Yuji Seki y Mg. Daniel Morales, quienes junto con el Mg. Juan Pablo Villanueva dieron aviso al Ministerio de Cultura sobre este descubrimiento el 24 de agosto.

La tumba del Sacerdote de 3,000 años antes del presente es el nombre con el que el equipo de investigación, integrado también por Elio Pérez, bautizó a un singular personaje de una antigüedad aproximada de 3,000 años y que corresponde a los primeros líderes sacerdotales de los templos de la región.

Este individuo fue encontrado en su contexto funerario, durante las labores de investigación iniciadas el 25 de julio del 2023, con el fin de entender el contexto y asociaciones de la Tumba del Sacerdote de los Pututus, hallada en la temporada 2022.

La tumba del Sacerdote de 3,000 años antes del presente comprende un gran hoyo circular de un metro de profundidad. Presenta un contexto funerario correspondiente a la fase denominada Pacopampa I y el personaje podría haber sido enterrado hace 1,200 años a. C.

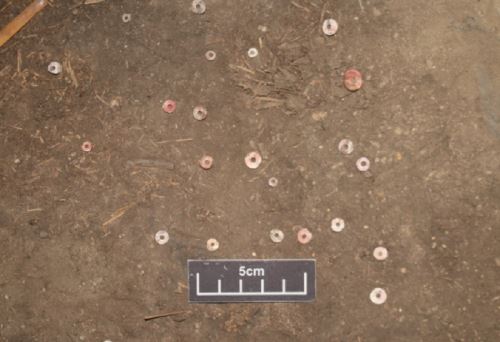

Este contexto funerario comprende también pequeños cuencos esféricos de cerámica a modo de ofrendas que, junto al cuerpo, fueron cubiertos con 6 capas de ceniza mezclada con tierra negra.

Los investigadores destacan que se halló elementos a modo de sellos, que darían cuenta de antiguas técnicas rituales de pintura corporal para un personaje de élite: un cuenco con decoración incisa volteado y otro con diseño de una mano. Junto a los bordes de la tumba, en los estratos superiores se hallaron otros dos sellos: uno con diseño de cara antropomorfa en dirección al este y otro con diseño de jaguar hacia el oeste.

Ante lo anunciado, la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca, Judith Padilla, destacó que el trabajo de investigación realizado por el Proyecto Arqueológico Pacopampa - temporada 2023, además de investigar sobre evidencia y bienes culturales, comprende un trabajo integral con la comunidad pacopampina y chotana, a fin de contribuir con el desarrollo social, económico y cultural para las comunidades.

Se precisa que, el Proyecto Arqueológico Pacopampa, viene trabajando en el Complejo Arqueológico Pacopampa en labores de investigación, conservación y puesta en valor, desde el año 2005 hasta el presente, sumando 19 años de importantes estudios, entre excavaciones arqueológicas, recuperación de material cultural diverso, análisis y más.

La tumba del Sacerdote de los 3,000 años antes del presente, estratigráficamente es posterior al Sacerdote de los Pututus (2022) y 500 años más antigua que las tumbas de la Dama de Pacopampa (2009) y los Sacerdotes de la Serpiente Jaguar de Pacopampa (2015), que datan de 700 a 600 años a. C., las cuales contenían ofrendas de oro, cerámicas y otros artefactos.

El Proyecto de Intervención Arqueológica Pacopampa ha sido aprobado por el Ministerio de Cultura en su temporada 2023, con Resolución Directoral Nº 000292-2023-DCIA/MC y viene siendo supervisado a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca, por el arqueólogo Francisco Esquerre.

Este proyecto arqueológico se realiza en el marco del convenio de cooperación interinstitucional, entre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Museo Nacional de Etnología del Japón, constituyéndose como una escuela de campo que ha formado a más de 70 estudiantes de arqueología de la Decana de América.

Tumbas de los Señores de Vilcas Huamán

Un extraordinario hallazgo arqueológico realizaron en setiembre de este año investigadores ayacuchanos de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga quienes descubrieron siete tumbas donde se encontraron restos humanos en la planicie de Pallawcha Pampa, un sitio arqueológico ubicado en la provincia de Vilcas Huamán, región Ayacucho.

El investigador Edison Mendoza Martínez, docente de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y jefe del equipo de arqueólogos, afirmó que los restos hallados corresponderían al Período Formativo 900 a.C, anterior a Wari, y que por la importancia de los entierros se trataría de personajes de élite a los que denominó "Los Señores de Vilcas Huamán".

En declaraciones en exclusiva a la Agencia Andina, el arqueólogo explicó que en el área de intervención se encontró, a nivel de superficie, tres montículos, los mismos que estaban rodeados por terrazas sostenidas por muros grandes de piedra; y que en su superficie se halló gran cantidad de cerámica fragmentada del periodo formativo.

“Con las últimas excavaciones que hemos realizado en la zona se ha develado que también hay una ocupación importante de la época Wari, hemos encontrado arquitectura compleja, incluso, muy parecida al sitio arqueológico de Conchopata”, aseveró.

Mendoza Martínez informó, asimismo, que el montículo más importante de Pallawcha Pampa es la central dos, donde se halló el mayor número de vestigios arqueológicos.

“Se ha determinado por lo menos tres momentos en este período, en la primera etapa (lomada 2) había construcciones de plantas circular. En la última, cuando empezaron a abandonar la lomada, lo convirtieron en una zona ritual; es decir, que rodearon la lomada con muros grandes de piedra a manera de una plataforma rectangular; y a la vez en el eje del lado este construyeron una escalinata de dos peldaños”, subrayó.

En diálogo con la Agencia Andina, Mendoza Martínez, quien dirige esta investigación arqueológica, mencionó que tras las excavaciones en el montículo dos hallaron una estructura de planta circular y debajo de la misma encontraron varios hoyos que estaban tapados por lajas.

“Al excavar los hoyos se halló entierros secundarios, en algunos casos no solo eran de un solo individuo, sino de varios, como ofrenda se encontró elementos asociados como vasijas (post cocción y con diseños incisos Paracas)”, subrayó.

De igual manera, el arqueólogo precisó que durante estas labores notaron también la presencia de un ajuar funerario de metal con agujas de metal, anillos y plumas de oro, lo que indicaría que los restos pertenecerían a personajes de élite o de casta familiar. También se descubrieron otros entierros en las zonas aledañas, pero que no contenían objetos de oro.

Mendoza Martínez agregó que lo que queda pendiente es realizar un estudio de ADN a fin de poder comparar si estas personas se relacionan consanguíneamente. A la vez, determinar la temporalidad de los entierros.

“Estamos planteando de que no hablamos de un solo señor, sino de varios señores de un grupo élite. A partir de este momento podemos comenzar hablar en esta zona de Vilcas Huamán de jerarquía o de diferencias sociales”, apuntó.

Centro ceremonial "Templo del Viejo Chupas"

Un importante descubrimiento arqueológico se registró en octubre de este año en el distrito de Chiara, ubicado en la provincia de Huamanga, región Ayacucho. Se trata del centro ceremonial de Chupas que pertenece al Periodo Formativo de mayor relevancia en el valle de Ayacucho. Su hallazgo se dio después de 40 años y fue denominado como el “Templo del Viejo Chupas”.

Yuri Cavero Palomino, docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y uno de los que lidera esta investigación, indicó que inicialmente este espacio fue excavado entre los años de 1959 a 1969 por los destacados arqueólogos, Luis Guillermo Lumbreras y Augusto Cruzatt.

Explicó que consiste en un conjunto de estructuras arquitectónicas y plataformas que forman parte de un templo que presenta una forma piramidal escalonado y una plaza cuadrangular, las mismas que tendrían aproximadamente 3,000 años de antigüedad, por lo que lo denominaron el “Templo del Viejo Chupas”.

El investigador detalló, además, que el estilo arquitectónico del templo se caracteriza por tener muros de piedra canteadas, unidos con mortero de barro; en tanto, el acabado que posee es de buena manufactura. Todo el trabajo se realizó con apoyo de los egresados de la escuela de Arqueología e Historia de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (Unsch).

Por su parte, el arqueólogo Yuichi Matsumoto, del Museo Nacional de Etnología de Japón, mencionó que la técnica constructiva utilizada para las edificaciones es muy singular y se diferencia de otros casos similares encontrados en la región.

Según los especialistas, el “Templo del Viejo Chupas” fue utilizado para distintas prácticas rituales, después de ello fueron cuidadosamente enterrados, mientras que a sus fachadas principales los cubrieron con rellenos muy sólidos.

Se informó que en un tercer momento se agregaron nuevas plataformas con las que obtuvieron mayores dimensiones y volúmenes, finalmente en la cuarta fase sobre el templo viejo y en sus espacios adyacentes se construyó un Templo Nuevo, en la que sus muros cubrían y sellaban completamente las estructuras arquitectónicas del Templo Viejo.

Para los investigadores, el hallazgo del Templo Viejo del centro ceremonial de Chupas tendría alrededores de 3,000 años de antigüedad, mientras que el Templo Nuevo, que fue excavado por Cruzatt y Lumbreras, se construyó cientos de años después.

Asimismo, concluyeron en que en el área de las pampas de Chupas se empezó a formar una sociedad de características complejas, con diferenciaciones sociales marcadas y sistemas religiosos. La clase sacerdotal era quienes dirigían las actividades constructivas monumentales y manejaban el intercambio interregional de productos exóticos que provenían de la costa peruana.

De igual manera, el grupo de investigadores precisó que la zona de Ayacucho no debería seguir siendo considerada como un área periférica y sin importancia en la cultura Chavín, de acuerdo a los datos arqueológicos hallados en Chupas y otros centros ceremoniales, como Campanayuq Rumi, Tucry Apu Orqo, Pallauchay, Layri Rumi, entre otros.

Cráneos humanos en Montegrande

El sitio arqueológico Montegrande, ubicado en la provincia cajamarquina de Jaén, volvió a ser noticia en octubre de este año. El equipo de arqueólogos liderados por Quirino Olivera acaba de encontrar siete cráneos humanos fragmentados y aplastados cerca del templo cuya arquitectura tiene forma de espiral hecha de piedras y que cubre este espacio funerario prehispánico, debajo de la cual se encontraría la tumba de un personaje de la más alta jerarquía religiosa.

“Reiniciamos las excavaciones en Montegrande el pasado 1 de setiembre y acaban de aparecer algunos entierros cerca del centro de la espiral, con siete cráneos humanos fragmentados y aplastados, como si los hubieran arrancado para ponerlos en ese lugar”, explica el arqueólogo

Quirino Olivera Núñez, investigador principal en Montegrande, en entrevista exclusiva con la

Agencia de Noticias Andina.

Detalló que los cráneos están de momento mezclados con barro en lo que se interpreta como un ritual funerario que los arqueólogos que trabajan en Montegrande no imaginaban que existiera. “Los siete cráneos están colocados junto a un guerrero que alrededor del cuello tenía dientes humanos perforados como si fuera un collar, y eso nos ha dejado bastante sorprendidos”, expresó.

Sostuvo que este tipo de entierros, solamente con cráneos, no habían sido encontrados antes en la Amazonía peruana. “Hace mucho tiempo, Max Uhle excavó en la zona de Cochasquí, en Ecuador, y encontró cerca de 300 cráneos en una especie de repositorio”, comentó.

Quirino Olivera Núñez -quien preside la Asociación para la Investigación Científica de la Amazonía de Perú, organización privada sin fines de lucro que es la responsable de ejecutar las investigaciones arqueológicas en Montegrande y en otros sitios de la cuenca del rio Marañón- agregó que al costado de estos restos óseos se hallaron dos entierros que están casi superpuestos a partir de la cabeza y donde hay un conjunto de cuentas hechas con caparazón de caracoles marinos.

“Este evento es importante porque en algún momento manejamos la hipótesis de la existencia de dos tumbas de personajes importantes. Entonces, parece que estas tumbas marcan la entrada a otra de las tumbas de la espiral y podríamos estar hablando quizá de dos tumbas que corresponderían a un personaje masculino y otro femenino. Eso se verá seguramente cuando profundicemos un poco más”, argumentó.

Como se recuerda, en octubre de 2022, el equipo liderado por Quirino Olivera descubrió una capa de tierra de color rojo que cubre horizontalmente una plataforma sobre la cual está construido el Templo de Montegrande, cuya arquitectura tiene forma de una espiral que, desde el centro, se desenvuelve hacia afuera en sentido antihorario y que se puede apreciar sobre todo en el centro de la espiral.

Estos hallazgos forman parte de los trabajos que viene realizando desde hace más de una década el equipo de arqueólogos liderado por Quirino Olivera en Montegrande y cuya meta es descubrir la tumba del personaje de la más alta jerarquía religiosa del templo sepultada en el centro de la espiral.

“Vamos a hacer una anastilosis, que significa desmontar el anillo central de la espiral y colocarla en otro lado para poder excavar la tumba del personaje de la más alta jerarquía religiosa del templo y cuando concluya la excavación se volverá a colocar el anillo central”, manifestó.

Explicó que la espiral fue construida sobre la tumba principal como un envolvente, por lo que según el plan de excavación se retirará primero el anillo central de la espiral. Según las estimaciones, la tumba se localiza a una profundidad de 3,20 metros aproximadamente.

Hasta el momento, las excavaciones hechas a los lados han profundizado debajo de la capa roja que es como una plataforma ubicada horizontalmente y que revela la presencia del núcleo del templo, donde estaría sepultado el personaje de la más alta jerarquía religiosa y que era una estructura dedicada al culto. Sobre esa capa roja construyeron la espiral de 400 metros cuadrados de superficie, que más que una función utilitaria tuvo una finalidad ideológico-sagrada para cubrir la tumba.

“Se trataría del ataúd más grande registrado en la historia de la humanidad”, consideró Quirino Olivera, quien dijo que el diseño arquitectónico funerario donde destaca la espiral conforma una representación más grande con forma humana que está mirando a la salida del sol. Las extremidades inferiores son las que envuelven la espiral como si fuera una escena de parto. Ello simbolizaría el regreso a la madre Tierra que lo vio nacer, pero bajo un concepto religioso del retorno hacia la otra vida”, enfatizó.

Para dirigir los trabajos de anastilosis se ha contratado al arqueólogo cusqueño Carlos Cano Núñez, uno de los conservadores en piedra más importantes de Sudamérica. El se sumará al equipo de investigadores conformado por arqueólogos de campo y residentes, la antropóloga física Florencia Bracamonte, así como un geólogo y otros profesionales.

El arqueólogo Quirino Olivera afirmó que, si bien existe temor por el impacto que tendría El Niño costero y El Niño global en la marcha de las excavaciones y del trabajo de investigación arqueológica en su conjunto, no se quiere postergar más tiempo.

Olivera refirió que las instituciones que financian las investigaciones arqueológicas son la Municipalidad Provincial de Jaén, el Capitulo Perú del Plan Binacional Perú - Ecuador.

“El Ministerio de Cultura ha financiado la colocación de una cubierta en forma de L, mientras que la cubierta del sector central del sitio arqueológico Montegrande lo financió el Capítulo Perú del Plan Binacional Perú-Ecuador”, precisó.

Agregó que el Ministerio de Cultura autoriza las investigaciones arqueológicas y supervisa a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca. En tanto, La Universidad Nacional de Jaén brinda el respaldo académico.

El sitio arqueológico Montegrande se encuentra ubicado a 3.5. kilómetros al sur de la ciudad de Jaén, a unos 10 minutos de su Plaza de Armas, en las inmediaciones del sector Montegrande.

El 17 de noviembre del 2009, este sitio arqueológico fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. El 8 de mayo de 2021 se publicó la Resolución Viceministerial N° 000103-2021 VMPCIC/MC en el diario oficial El Peruano, que modifica la clasificación y denominación de paisaje cultural arqueológico Montegrande, por el de sitio arqueológico Montegrande.

El 10 de agosto del año 2021, mediante la Partida Registral N° 02082809, el sitio arqueológico Montegrande ha sido inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).

El arqueólogo Quirino Olivera recordó que, al inicio de la intervención arqueológica en el año 2010, los pobladores que habitan en el entorno al sitio arqueológico Montegrande habían convertido el lugar en un botadero de basura.

El Mincetur realizó una evaluación sobre el potencial turístico que tiene el sitio arqueológico Montegrande, habiendo llegado a la conclusión que la puesta en valor de Montegrande y la ciudad de Jaén tiene las condiciones suficientes como para funcionar como ‘ciudad soporte’ del Circuito Turístico Amazónico del Nororiente de Perú.

Jaén cuenta con servicios e infraestructura básica, energía, caminos de acceso, servicio de telecomunicaciones, accesibilidad aérea con vuelos diarios Lima-Jaén-Lima y accesibilidad terrestre con conexiones a las regiones de Lima, La Libertad, Lambayeque, Piura, Cajamarca, Amazonas y San Martin.

La conexión con Ecuador, a través del IV eje vial que une al Perú con Ecuador es importante para promover el turismo receptivo. “La puesta en valor de Montegrande permitirá captar parte del segmento turístico que a través del aeropuerto de Shumba en Jaén visitan el complejo arqueológico de Kuélap en la región Amazonas, evitando que Jaén solo sea una ciudad de tránsito”, enfatizó Olivera Núñez.

Quirino Olivera subrayó que otro importante logro de las investigaciones arqueológicas binacionales en Montegrande y Palanda, junto a otros sitios arqueológicos ubicados en torno a los ríos Chinchipe, Marañón y Utcubamba de gran antigüedad y singularidad, hacen de este espacio geográfico un potencial donde se encuentra el origen cultural y de domesticación de especies vegetales muy importantes a nivel mundial como el cacao (Theobroma cacao).

Refirió que en Palanda los arqueólogos han identificado el cacao más antiguo del mundo de 5,300 años de antigüedad, y en la selva del Marañón, cercana a Montegrande, se encuentran hasta doce variedades de cacao nativo, lo que muestra la alta variabilidad genética existente y, por tanto, el centro de origen de la domesticación de la especie.

“Es muy probable que, al desvelar la tumba del personaje de la más alta jerarquía religiosa del templo, sepultada en el centro de la arquitectura en forma de espiral de Montegrande, se encuentren también las evidencias del cacao más antiguo del mundo”, remarcó finalmente Olivera Núñez.

Muro policromado en huaca Tomabal

En agosto se dio a conocer que un equipo de arqueólogos peruanos descubrió un segundo muro policromado de alrededor de 4,500 años de antigüedad que pertenecería a un personaje aún no definido en el lado norte de la huaca Tomabal, ubicada en el corazón del valle de Virú, en la región La Libertad.

Este nuevo hallazgo confirmaría que huaca Tomabal estuvo finamente decorado y su uso habría estado reservado para usos ceremoniales propios de un templo; un sitio de mucha importancia para los peruanos de aquella época, donde se encuentran los murales policromados más antiguos registrados hasta este momento en la región La Libertad, destaca Feren Castillo Luján, director del Proyecto Arqueológico Valle de Virú (PAVI), en diálogo con la Agencia Andina.

El hallazgo se registró en la unidad de excavación número 1, en un área de apenas 5 x 9 metros, pero de mucha importancia, pues ello ha servido para evidenciar que en ese lado de este templo se esconde un gran muro policromado de unos 3 metros de altura.

El investigador mencionó que, por la tradición constructiva, donde destacan los adobes troncocónicos y sus variantes y la ausencia de cerámica, se puede asegurar que estamos ante un templo del Periodo Precerámico o Arcaico Tardío, que sería contemporáneo con el complejo arqueológico La Galgada, en la sierra de Áncash; el cerro Sechín, en Casma; o huaca Ventarrón.

En la curva del muro noreste de huaca Tomabal, señaló el director del PAVI, se ha registrado un diseño de forma triangular pintado de color rojo, que le ha llamado la atención a todo el equipo, pues las incisiones que crean la figura geométrica son bastante gruesas, como si hubiera sido definida con el dedo, a diferencia de otros muros policromados, que es más bien fina.

Por otra parte, en la unidad de excavación número 2, en la esquina suroeste, el equipo de PAVI buscaba registrar el vértice suroeste del recinto principal; sin embargo, la destrucción de casi más del 60% ocasionada en 2020 no ha dejado evidencias de tal mural, pero si se registra parte del muro policromo oeste.

(FIN) LZD/MAO

JRA

También en Andina:

Publicado: 1/1/2024