Entre los destinos turísticos menos conocidos del departamento de San Martín se encuentra la provincia de Mariscal Cáceres, cuya capital es la ciudad de Juanjui. Este lugar es considerado una auténtica joya natural y cultural que alberga deslumbrantes tesoros turísticos que merecen visitarse y disfrutar en todo su esplendor.

A continuación, conozcamos aspectos relevantes del destino Juanjui y los tesoros turísticos que alberga.

Ubicación de Juanjui

Está localidad, capital de la provincia de Mariscal Cáceres, se sitúa a orillas del río Huallaga. Es conocida por su agricultura y por ser puerta de entrada al Parque Nacional del Río Abiseo y al sitio arqueológico Gran Pajatén. Tiene una población de más de 50,000 habitantes.

Clima

Juanjui posee un clima cálido y húmedo, con temperaturas que van desde los 23 °C hasta 36 °C.

¿Por qué esta ciudad se llama Juanjui?

El nombre Juanjuí tiene su origen en la contracción “Juan huido” y que refiere al nombre del fundador de la ciudad, un migrante procedente de la localidad de Lamas llamado Juan, quien llegó a esta parte del valle del río Huallaga huyendo de la justicia.

Atractivos turísticos

Los atractivos turísticos más emblemáticos de Juanjui son los siguientes:

Mirador turístico Juan Huido

Con un área de 629 metros cuadrados, este mirador turístico presenta una elevación de 50 metros aproximadamente sobre la plataforma y se ubica en la parte alta del Barrio San Juan de la ciudad de Juanjui.

Desde el mirador se observa de forma panorámica la ciudad, la densa flora en el cerro circundante y el serpenteante río Huallaga, además se puede apreciar árboles medicinales como ojé y sangre de grado. También se puede observar muy temprano a primates como el mono tocón, lo que convierte a este lugar en un escenario perfecto para la observación del paisaje y el turismo de naturaleza.

Centro de Interpretación del Parque Nacional del Río Abiseo

Este recinto, ubicado en el distrito de Huicungo, ofrece una experiencia única al brindar a sus visitantes información detallada sobre el fascinante Parque Nacional Río Abiseo, declarado Patrimonio Mundial Mixto por la Unesco en 1992. Acompañado por un orientador experto, los visitantes pueden profundizar su conocimiento de este entorno natural y cultural único en la selva peruana.

El horario de atención es de lunes a domingo, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Cataratas del Breo

Las cataratas del Breo se ubican en el distrito de Huicungo, a 22 kilómetros al sur, desde la ciudad de Juanjui (40 minutos en auto). Desde allí se recorren 58 kilómetros en balsa (5 horas) y en el trayecto se puede apreciar toda la belleza de la selva alta.

Estas cataratas se forman en la cuenca alta del río Huayabamba, sobre un macizo rocoso cubierto por vegetación de bosque primario típico de selva alta. La caída de agua es de aproximadamente 140 metros y presenta cuatro niveles. En el segundo nivel, sobresale una plataforma de roca maciza que ha sido erosionada por el agua formando una especie de piscina natural de 10 metros de largo por 5 metros de ancho. Otro atractivo del lugar son las rocas gigantes de más de 4 metros de altura cubiertas por una delgada alfombra de algas y musgo.

El sendero que lleva hasta las cataratas es ideal para observar helechos, epifitas gigantes u "orejas de elefante", coloridas orquídeas y nidos colgantes de paucares (aves predominantes en el lugar).

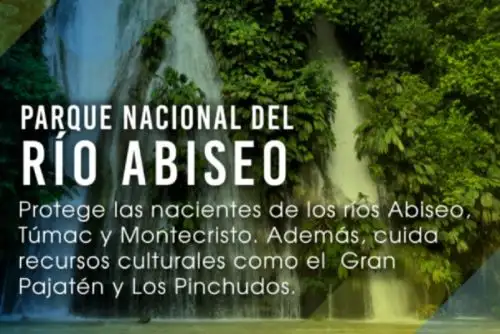

Parque Nacional del Río Abiseo

Creado como área natural protegida por el Estado, el 11 de agosto de 1983, mediante Decreto Supremo Nº 064-83-AG, el Parque Nacional del Río Abiseo protege los bosques de neblina de la ceja de selva, selva alta y conserva aquellas especies de fauna silvestre en vía de extinción. Asimismo, protege los complejos arqueológicos del Gran Pajatén y Los Pinchudos que se encuentran dentro de su territorio.

El Parque Nacional del Río Abiseo fue reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad el 14 de diciembre de 1990, y como Sitio de Patrimonio Mundial Mixto (Natural y Cultura) el 12 de diciembre de 1992.

Se encuentra en la provincia de Mariscal Cáceres, en la ladera amazónica de la vertiente oriental de los Andes, al oeste de la localidad de Huicungo y tiene una extensión de 274,520 hectáreas. En el Parque Nacional del Río Abiseo, podemos encontrar zonas de vida que incluyen ecosistemas tales como el Páramo de Loricaria, el Pajonal de Puna, un gran número de cuerpos de agua (lagos, lagunas, ríos y quebradas), bosquecitos aislados, el bosque de neblina y los bosques de la selva alta.

Esta área natural protegida busca también mantener el equilibrio ecológico de los bosques nublados, con la finalidad de asegurar la estabilidad hidrológica de las cuencas de los ríos Abiseo, Túmac y Montecristo. Este lugar es una excelente plataforma para apoyar y fomentar la investigación de nuestros recursos naturales y culturales.

En el Parque Nacional del Río Abiseo se ha registrado cerca de 900 especies de fauna silvestre, distribuidas en 181 especies de mamíferos, 409 de aves, 17 de reptiles, 30 de anfibios, 14 de peces y cerca de 250 de invertebrados. De éstas, 552 especies corresponden al sector occidental y 351 al sector oriental del área natural protegida.

Del sector occidental, no menos de 27 especies son consideradas endémicas del Perú y de distribución restringida al parque nacional y a sus inmediaciones, con varias especies amenazadas. En el sector oriental se ha reportado 18 especies amenazadas: 11 mamíferos y 7 aves.

Por otro lado, de las 1,134 especies de plantas registradas, 986 corresponden al sector occidental. En las tierras de colina existen árboles de gran tamaño, como el renaco y el caucho. Entre las especies de importancia económica destacan la sangre de grado, la uña de gato, y entre las maderables, el cedro, la caoba y el tornillo. Se encuentra también a dos especies de árboles consideradas en vías de extinción: el cedro de altura y el romerillo.

El clima en la zona este es cálido y muy húmedo, con temperaturas medias superiores a los 18° C y precipitaciones superiores a los 750 milímetros, con una humedad relativa de 90%. En el lado oeste, las temperaturas oscilan entre los 7° y 25° C, de acuerdo con la altitud. Las precipitaciones varían entre 800 y 2,000 milímetros. La época ideal para la visita es de mayo a setiembre.

Gran Pajatén

Este sitio arqueológico, conocido también como El Dorado del Antisuyo, se encuentra dentro del Parque Nacional Río Abiseo, en el distrito de Huicungo, provincia de Mariscal Cáceres, departamento de San Martín y a 2,895 metros sobre el nivel del mar, entre los ríos Marañón y Huallaga.

Llamada también la Ciudad perdida de los chachapoya, el Gran Pajatén fue descubierto en 1963 por un grupo de pobladores de Pataz liderados por Carlos Tomás Torrealva.

Este monumento arqueológico ocupa un área de, aproximadamente, 20,000 metros cuadrados que al momento de su hallazgo estaba cubierto por una densa vegetación que, sumados al terreno accidentado y el carácter impenetrable de la selva permitió su conservación durante muchos siglos.

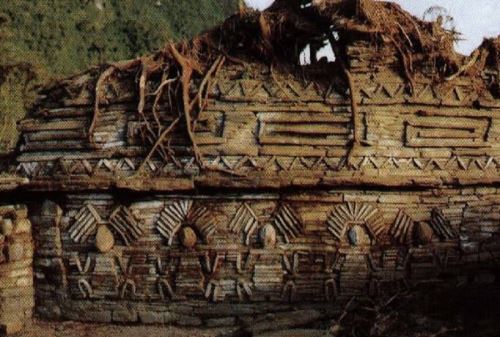

El Gran Pajatén, cuya construcción se estima en más de 800 años, alberga un conjunto de edificios de forma circular similares a los de Kuélap, decorados con mosaicos de roca pizarra que muestran iconografías de aves y motivos geométricos humanos. Algunas estructuras presentan una decoración arquitectónica exquisita que incluye extensas composiciones de mosaicos e inclusive esculturas de madera. Estas composiciones representan un testimonio excepcional de las tradiciones artísticas desarrolladas por la antigua cultura Chachapoya.

El Gran Pajatén fue investigado, entre otros, por el prestigioso arqueólogo peruano y estudioso de la cultura Chachapoyas, Federico Kauffmann Doig, quien realizó estudios sobre la cultura Chachapoyas desde la década de 1980 y participó de varias expediciones al territorio donde se desarrolló esta civilización prehispánica, que incluye las regiones San Martín, Amazonas y La Libertad.

Aunque se desconoce el momento en que fue deshabitado, Kauffmann Doig estimó que el abandono se habría producido mucho después de la conquista inca, debido a que desapareció la estructura gubernamental que los cuidaba.

Sostuvo que en el Gran Pajatén se tenía que producir alimentos para vivir y para guardar, porque desde siempre el Perú fue azotado por inclemencias climáticas. Tal situación provocaba que los gobernantes y administradores del lugar ordenaran a los pobladores que almacenen suficientes recursos para afrontar épocas de escasez debido a la ocurrencia de calamidades.

La presencia de numerosos y excepcionales restos arqueológicos dentro de una vasta área boscosa es única en el continente. Esto originó que la Unesco declare, en 1992, al Parque Nacional del Río Abiseo como Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad, categoría mixta que en el país solo comparte el Santuario Histórico de Machu Picchu.

Asimismo, la Reserva de Biosfera Gran Pajatén fue reconocida por la Unesco el 19 de marzo del 2016, en el marco del XXVIII Consejo Internacional de Coordinación del Programa MAB que se realizó en la ciudad de Lima. Con una extensión de 2 millones 509,698.84 hectáreas, la Reserva de Biosfera Gran Pajatén abarca ocho provincias y 33 distritos de los departamentos de Amazonas, La Libertad y San Martín, convirtiéndose así en la reserva de biosfera más grande del Perú.

Ambos reconocimientos tienen la finalidad de proteger y conservar esta enigmática ciudad perdida en plena la ceja de selva peruana, así como el medio ambiente que la rodea.

La

Unesco destaca que la autenticidad de los restos arqueológicos del

Parque Nacional Río Abiseo sigue siendo incuestionable.

“No se han producido intervenciones humanas significativas desde su abandono en el siglo XVI hasta su redescubrimiento en el siglo XIX. La configuración geográfica, el aislamiento y la inaccesibilidad de la zona han contribuido a mantener intacta la autenticidad de los sitios precolombinos. Estas condiciones muestran que la diversidad de sitios arqueológicos dentro de las diversas altitudes y áreas del Parque Nacional Río Abiseo aún dan testimonio del proceso y la continuidad histórica de adaptación, evolución y desarrollo humano en el bosque nuboso y el páramo del territorio altoandino”, remarca.

A pesar de que el Gran Pajatén se encuentra en territorio de la región San Martín, hasta el momento solo existe acceso al centro arqueológico a través de la provincia de Pataz, que pertenece al departamento de La Libertad y es limítrofe con San Martín.

Sin embargo, de momento el acceso de turistas a esta enigmática joya arqueológica de la cultura Chachapoya es muy restringido debido a que no se han desarrollado los trabajos de puesta en valor, en gran medida por la fragilidad de las estructuras que pueden dañarse con el retiro de la vegetación que crece entre las piedras con las que fueron construidas.

Están pendientes estudios técnicos para garantizar la salvaguarda del sitio arqueológico.

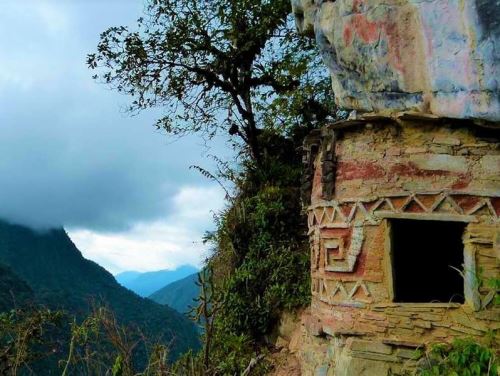

Los Pinchudos

Ubicado dentro del Parque Nacional del Río Abiseo, en el distrito de Huicungo, provincia de Mariscal Cáceres, este sitio arqueológico es el único conjunto funerario, construido en lugares de difícil acceso, orientados generalmente hacia las fuentes de agua.

Son cinco los mausoleos que conforman el núcleo central del grupo Los Pinchudos. Miden hasta cuatro metros de alto, con un diámetro que varía entre 2 y 3 metros. Tienen el techo ligeramente abovedado, debido al empleo de la técnica del falso arco. Fueron construidos con lajas de piedra, las que terminan desbordando el paramento para conformar así una cornisa.

Esta construcción se encuentra en el territorio del Parque Nacional Río Abiseo y permite entender la cosmovisión de las personas y el significado de la muerte.

Gastronomía

Juanjui es uno de los principales destinos para degustar lo más representativo de la gastronomía amazónica peruana, cuyo mayor embajador es el tradicional juane.

Juane, embajador culinario

Es un sabroso plato preparado con arroz, huevos cocidos, gallina y especias envueltas y cocidas en una hoja de bijao, la cual simboliza la cabeza de San Juan Bautista.

Las amas de casa acostumbran acudir a tempranas horas, de preferencia un día antes de la festividad, al mercado en busca de los insumos para preparar el emblemático potaje amazónico. Además del típico juane a base de arroz, existen otras variedades según los ingredientes con los que se preparan.

Juane de yuca: Lleva yuca molida en vez de arroz y se rellena con pescado, especialmente paiche.

Avispa Juane: Se añade al arroz carne de cerdo molida y con ello se prepara la masa, rellenándose con una presa de gallina frita.

Nina Juane: Es un juane que lleva trozos de gallina con huevo batido en vez de arroz.

Sara juane: En vez de arroz lleva una mezcla de maní crudo molido, maíz molido y caldo de pollo.

Juane de chonta: Se añade chonta picada a la mezcla de arroz.

Tacacho con cecina

Es otro de los platos emblemáticos de la Amazonía peruana, no solo por su popularidad, sino también por su delicioso sabor. Está hecho a base de plátano verde cocido, triturado y bañado en manteca de cerdo, combinación que da lugar a unas esferas del tamaño de un puño pequeño, rellenas con trozos de cecina -carne ahumada tradicional de la Amazonía-. Se sirve junto a una buena porción de cecina frita y plátano maduro asado a la parrilla.

Patarashca

Es uno de los potajes tradicionales en los que el pescado cobra un gran protagonismo. Este plato está hecho a base de pescado fresco de río, sazonado por dentro con condimentos locales y asado a la parrilla envuelto en hoja de bijao.

El resultado de este proceso culinario es un sabroso pescado ahumado, maridable con plátano o yuca sancochada, ají de cocona y un irresistible refresco de camu camu, el fruto considerado un superalimento por sus extraordinarias propiedades nutritivas.

Inchicapi

El nombre de este potaje proviene de los vocablos quechuas “inchik”, que significa maní, y “api”, que significa sopa. Al inchicapi se le considera la “sopa del poder” para los habitantes del oriente peruano, dado que otorga las energías necesarias para sobrellevar sin cansancio la jornada laboral diaria.

Su receta incluye presas de gallina, maní, harina de maíz y sachaculantro, ingredientes con una gran cantidad de proteínas ideales para el eventual friaje amazónico o para cualquier ocasión especial. Se sirve acompañado de arroz graneado y una porción de yuca cocinada.

Ensalada de chonta

Se trata de un plato de entrada emblemático en el menú amazónico y es imposible de encontrar en otras partes del Perú, dado que el ingrediente principal es la chonta, una palmera que solamente crece en la selva y de la que se extraen unas finas tiras blancas que son las protagonistas de este potaje.

Para quienes prefieren disfrutar de un plato ligero, pueden degustar esta entrada preparada también con lechuga, tomate, palta, limón y sal para obtener una deliciosa ensalada con un sabor único y muy agradable al paladar.

¿Cómo llegar a Juanjui?

A la ciudad de Juanjui se puede llegar por vía terrestre, aérea y fluvial. Desde Lima por vía terrestre se puede viajar alrededor de 26 horas por carretera asfaltada hasta Tarapoto. A continuación, hay que desplazarse hacia la localidad de Picota durante una hora adicional a través de una carretera afirmada. Una vez en Picota, se debe abordar colectivos para acceder a la localidad de Bellavista en un tiempo de una hora de viaje en carretera afirmada. Finalmente, se enrumba mediante el mismo medio de transporte hasta la localidad de Juanjui, lo que te toma una hora adicional de viaje en una carretera igualmente afirmada.

Por vía aérea se puede viajar desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima hasta el aeropuerto Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes de la ciudad de Tarapoto, en un trayecto que dura alrededor de una hora y 20 minutos de vuelo. Al llegar a esa urbe de la región San Martín se debe realizar un viaje por vía terrestre en los itinerarios y tiempos mencionados. Por vía fluvial se llega a Juanjui a través de embarcaciones que surcan el río Huallaga.

(FIN) LZD/MAO

JRA

También en Andina:

Publicado: 19/9/2025