Puno es un lugar cautivante cuya historia ancestral se nutre de acontecimientos de origen mitológico y posee una riqueza geográfica y cultural únicas que lo sitúan entre los destinos turísticos más formidables del Perú y también

lidera la producción agropecuaria nacional.

A propósito de la celebración de su 355 aniversario de creación provincial, conoce siete curiosidades poco conocidas de Puno.

Epicentro del origen de los incas y cuna mundial de la papa

Según la mitología sobre el origen de los incas, el dios Sol o Inti envió a dos de sus hijos Manco Cápac y Mama Ocllo con el propósito de llevar orden y civilización a la humanidad. La pareja emergió del lago Titicaca y se encaminó hacia el norte para fundar una ciudad. La ciudad es Cusco y la senda recorrida, el primer Camino Inca.

Asimismo, al norte del lago Titicaca fueron encontradas las primeras papas domesticadas en el Perú y en el mundo, que datan de hace 8,000 años, de acuerdo con el análisis hecho por el Centro Internacional de la Papa (CIP).

Capital folclórica del Perú

Reconocida oficialmente, el 7 de noviembre de 1985, como la Capital del folclor peruano, la región Puno hace honor a dicha distinción con sus más de 350 danzas que conjugan tradiciones ancestrales y mestizaje expresadas en baile, música y arte interpretados con alegría y sentimiento desbordante que han cruzado fronteras dentro y fuera del Perú.

Estas se exhiben, especialmente, durante la celebración de la festividad en honor de la Virgen de la Candelaria, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, el 27 de noviembre de 2014.

Con la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación a la danza Qanchis de Ayaviri, la región Puno suma hasta ahora 24 danzas reconocidas con esta distinción y encabeza a los departamentos del país en este rubro. Con ello ratifica su bien ganado sitial como la Capital del folclor peruano.

Entre las danzas más reconocidas figuran la Diablada; Morenada, Rey Moreno y Rey Caporal; Llameritos de Cantería; Hach’akallas del distrito de Usicayos; Unucajas de la provincia de Azángaro; Qhapero de San Antonio De Putina; Warakeros de Sandia; Los Unkakus de la provincia de Carabaya, entre otros.

Puno también cuenta con diez festividades declaradas Patrimonio Cultural de la Nación: Festividad de la Virgen de la Candelaria, Carnaval de Santiago de Pupuja, Fiesta de San Francisco de Borja, Festividad de la Santísima Cruz del 3 de Mayo de Huancané, Festividad de la Exaltación de la Santa Cruz u Orqu Phista del distrito de Juli, Carnaval de Arapa, Fiesta de San Santiago Patrón del distrito de Santiago de Pupuja, Carnaval de Patambuco, Ritual Pachatata Pachamama de Amantaní y la Festividad de la Octava del Niño Jesús en la provincia de Azángaro.

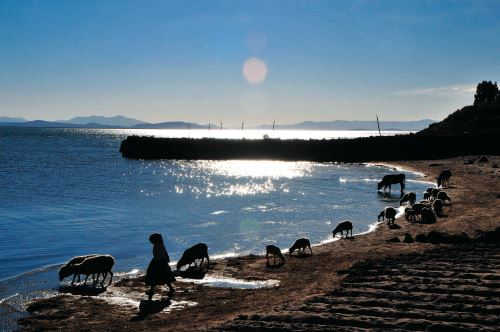

Posee el lago más alto del planeta

El lago Titicaca se ubica a una altitud de 3,810 metros sobre el nivel del mar y tiene una extensión de 36,180 hectáreas. La totalidad del lado peruano del lago Titicaca ha sido reconocida por la Convención Ramsar, el 20 de enero de 1997, considerándose como un Humedal de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas. Asimismo, forma parte de la Reserva Nacional del Titicaca, creada oficialmente el 31 de octubre de 1978, mediante Decreto Supremo N° 185-78-AA.

En el interior del lago se han establecido tres zonas: el lago Mayor o de Chucuito (con la máxima profundidad de 283 metros); el lago Menor o Wiñaymarca; y la bahía de Puno. El lago tiene cinco ríos tributarios principales: Ramis, Huancané, Coata, Ilave y Suches. La única descarga de sus aguas se efectúa a través del río Desaguadero (lo que representa solo el 9 % del total), mientras el resto se pierde por evaporación. La temperatura de sus aguas varía entre 11° y 14° C.

El lago Titicaca es un destino turístico de cautivante belleza paisajística, enorme biodiversidad y riqueza cultural sostenida por las comunidades aimaras y quechuas que residen en sus inmediaciones.

La Reserva Nacional del Titicaca está ubicada en las aguas del lago Titicaca en dos sectores que no tienen continuidad física: el sector Ramis, con 7,030 hectáreas y que está ubicado en la provincia de Huancané, la cual incluye una zona de totoral y una parte pelágica en la margen derecha de los ríos Ramis y Huancané; y las lagunas de Yaricoa y Sunuco, en la margen izquierda del río Huancané.

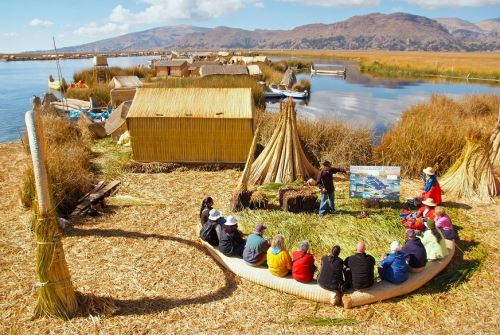

El otro sector es Puno, con 29,150 hectáreas, ubicado en la provincia del mismo nombre y que abarca diversos totorales comprendidos entre la isla Estévez y la península de Capachica. Gran parte de las conocidas islas flotantes de los Uros se ubica dentro de la reserva, mientras que otras colindan con ella. Asimismo, muchas de ellas están preparadas para recibir visitantes, mientras que otras permanecen solo con fines de vivienda.

Alberga a pueblos de origen ancestral que viven en islas flotantes

Al interior del lago Titicaca se encuentran las comunidades de Uros, Chulluni, Chimu y San Pedro de Ccapi-Uros Titino, quienes viven en islas flotantes y dedican parte de su tiempo a la actividad turística.

Existen tres emprendimientos de Turismo Comunitario: las islas flotantes de Uros Titino, las islas flotantes de Chimu, y la Ruta de Observación de aves en Yanico, las cuales vienen realizando sus labores en la formalidad y con el apoyo de la administración del área natural protegida.

Su arte textil es Patrimonio de la Humanidad

La primera expresión cultural reconocida por la Unesco fue el arte textil de Taquile, que se practica en la región Puno. En 2005 la Unesco proclamó a este arte textil como "Obra maestra del patrimonio oral e intangible de la Humanidad". Tres años después, en 2008, pasó a formar parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

El arte textil de Taquile es una de las manifestaciones culturales de la población que habita en la isla de Taquile, en el sector peruano del lago Titicaca, perteneciente a la región Puno. Este arte tiene sus orígenes en las antiguas civilizaciones que habitaron la isla, especialmente las culturas Pucará, Tiahuanaco, Colla e Inca. El aislamiento natural de la isla durante la época colonial mantuvo la tradición en los diseños, aunque el elemento español del tejido a pedal se integró en la elaboración de las prendas.

Todos los taquileños desde su infancia aprenden el arte del tejido, aunque se puede diferenciar que las mujeres prefieren los colores negro y rojo, mientras que los varones eligen negro y blanco.

Una de las prendas más características de este arte textil es el “chullo”, un gorro de punto con orejeras que lleva el varón y que éste aprende a tejer desde muy joven, haciendo su propio diseño. Los colores y diseños del chullo taquileño varían según la edad de la persona que lo utiliza, además de indicar el status social del individuo.

Otra prenda característica de los taquileños es el “cinturón calendario”, una faja en la cual se representan ciclos agrícolas, rituales e incluso eventos de la vida personal o comunal, lo que constituye un elemento importante en la tradición oral de los taquileños.

Asimismo, el “chuku” es una pieza textil a manera de bufanda de color negro o azul que las mujeres suelen llevar en la cabeza y los hombros. La vestimenta femenina se complementa con una blusa almilla y varias faldas llamadas polleras. La vestimenta se remata con una faja a la altura de la cintura a la cual se le denomina “chumpi” que, por lo general, es de color rojo.

La vestimenta en Taquile también sirve para distinguir a las autoridades tradicionales de las autoridades políticas nacionales. De esta manera, el alcalde, el jefe del registro civil, el capitán del puerto y el gobernador utilizan un poncho característico, además de sombrero y chaqueta de color negro. Mientras que los “jilakatas”, quienes son la autoridad autóctona y tradicional, llevan usualmente un cetro de madera.

Génesis del Torito de Pucará

La pieza de cerámica que hizo famosa a la provincia puneña de Azángaro y a los tejados del Perú en el mundo, es considerada el guardián de los hogares andinos. Se trata de una conopa (objeto pequeño de forma particular venerado a nivel doméstico). Tiene su origen en el distrito de Pupuja, provincia de Azángaro, en las alturas del departamento de Puno. Tradicionalmente hechos por maestros artesanos de la zona y vendidos en la estación de trenes de Pucará.

Cuenta la leyenda que en Pucará hubo una prolongada sequía, no había agua y los pozos se estaban secando rápidamente. Cierto día, a un campesino indígena se le ocurrió hacer una ofrenda como sacrificio al dios Pachacámac y decidió subir al peñón de Pucará llevando consigo un toro y hacer sus peticiones de lluvias. El toro al oponer resistencia logró hincar con su cuerno una roca de la cual brotó agua, tanta que el pueblo pudo sobrevivir a la sequía.

En un inicio, los toritos de Pucará eran usados en ceremonias para la procreación del ganado y la protección, felicidad y fertilidad en la vida matrimonial. En Año Nuevo, el 24 de julio o en festividades especiales los campesinos entierran su torito y lo dedican a la Pachamama en agradecimiento por la buena cosecha y para continuar teniendo buena producción agropecuaria.

La tradición refiere que los toritos traen felicidad, bienestar y protección a los habitantes de las casas que los cobijan. Se los considera, además, símbolos de la identidad andina. Sus lenguas afuera, lamiendo la sangre que gotea de sus fosas nasales; la cola enroscada propia de los toros bravos y las decoraciones rojas en el cuerpo los convierten en la representación misma de la fuerza y el vigor.

Los toritos de Pucará no solo vigilan los hogares, también bendicen los matrimonios desde los arcos ornamentales o cuidan a los animales desde las esquinas de los corrales. Pero su función principal sigue siendo, sin duda, la protección de las familias. Por eso son colocados en las cumbreras o dinteles de las viviendas.

Lidera producción nacional agrícola y minera

La economía puneña gira en torno al agro y la minería, siendo el primer productor nacional de quinua, papa, avena forrajera, cebada en grano, fibra de alpaca y lana de oveja.

También encabeza los primeros lugares en la producción pecuaria, especialmente de carne de vacuno, de alpaca y de ovino, así como de leche fresca y derivados lácteos como quesos, yogur, entre otros. Asimismo, desataca en pesca artesanal lacustre y fluvial, especialmente en la extracción de especies como trucha y pejerrey.

En el ámbito minero, Puno ocupa el sexto lugar nacional en la extracción de oro y los primeros lugares en estaño, plata, plomo y zinc.

(FIN) LZD/MAO

También en Andina: