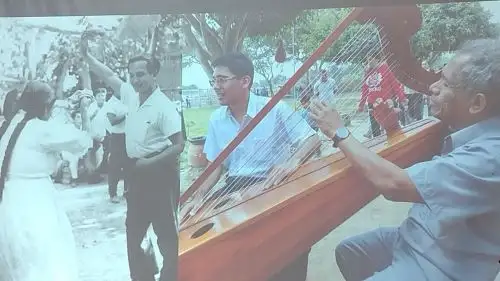

En el marco del Día Nacional de la Marinera, el investigador lambayecano Juan Miguel Barandiarán destacó la importancia de rescatar el arpa como instrumento esencial en la música tradicional costeña, especialmente en géneros como la marinera, el tondero y el vals.

El arpa, según explicó Juan Miguel Barandiarán en diálogo con la Agencia Andina , fue un instrumento clave en la expresión popular lambayecana, pero ha sufrido una preocupante desaparición generacional.

“En Lambayeque tenemos registros pictóricos, audiovisuales y fílmicos de hace más de 30 años, cuando aún quedaban arpistas que interpretaban marineras”, señaló Barandiarán. “Hoy, lamentablemente, no quedan cultores activos del arpa para este género”.

Este abandono no ha sido por falta de talento, sino por una ruptura generacional: los hijos y nietos de los antiguos arpistas no continuaron con la tradición, dijo.

Frente a esta situación, se ha iniciado una campaña comunitaria de reinserción del arpa, especialmente en zonas como Ciudad Eten, en Lambayeque- donde se están formando nuevas generaciones de músicos infantiles. Esta iniciativa ha contado con apoyo intermitente del Estado, pero destaca principalmente por el esfuerzo de artistas y gestores culturales.

“Queremos ver niños tocando arpa, guitarra, cajón, que aprendan a componer. Estamos trabajando también con artistas como Yin Rodríguez, quien aporta en la enseñanza métrica y composición”, añadió Barandiarán.

Además del arpa, otros instrumentos tradicionales como el banjo están siendo también promovidos como parte de la recuperación de la identidad musical lambayecana.

Defensa de la marinera tradicional frente a la marinera de concurso

A su turno, en este conversatorio denominado “Nuestra Marinera chiclayana: historia, elementos y características” promovido por la Municipalidad Provincial de Chiclayo y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque, el compositor e investigador Yin Rodríguez Sampértegui explicó las diferencias fundamentales entre la marinera tradicional y la llamada marinera de concurso, destacando la importancia de conservar la riqueza narrativa y melódica de las versiones tradicionales.

“La marinera tradicional es más sencilla, más telúrica y cercana a la cotidianidad del pueblo. En cambio, la de concurso está pensada muchas veces para la exhibición y la complejidad técnica”, afirmó Sampértegui.

La marinera tradicional, especialmente la golpe tierra, mantiene estructuras más simples, suele emplear tonalidades menores y refleja con fuerza las vivencias populares, como lo demuestran obras que retratan lo que se come, se bebe o cómo se celebra en Lambayeque.

En contraste, la marinera de concurso ha ganado terreno por su visibilidad en certámenes nacionales, como el de Trujillo, donde suelen privilegiarse composiciones más elaboradas, con arreglos pensados para la danza escénica. “Este fenómeno ha generado preocupación entre compositores que sienten que la creación de marineras tradicionales ha sido relegada”, comentó.

“El problema no es que existan dos formas, sino que una ha opacado a la otra. Ambas deben coexistir, pero urge volver a escribir marineras tradicionales”, enfatizó Sampertegui.

Durante el evento, también se mencionó el trabajo del recordado Abelardo Takahashi Núñez y de jóvenes compositores como Carlos Ayasta que continúa apostando por el género. Además, se anunció que se vienen realizando estudios sobre las formas estructurales de la marinera en otras regiones como Cajamarca, donde aún se conserva con vitalidad.

Por su parte, el subgerente de Turismo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, David Cárdenas, reafirmó el compromiso de las autoridades locales con la preservación y difusión de la marinera como expresión fundamental de la identidad chiclayana.

En representación de la alcaldesa Janet Cubas, se resaltaron las acciones para institucionalizar celebraciones como el Gran Día de la Marinera de Chiclayo, celebrado cada abril.

“La marinera no es solo una danza. Es una cultura, una manera de entender la vida desde nuestra costa”, señaló.

Precisó que la política cultural de la gestión actual ha impulsado la creación de espacios festivos, concursos abiertos, y el registro de investigaciones y expresiones orales. Se destacó que más de 50 academias e instituciones participaron en la última edición del evento Pañuelos al Aire, y que para el 2026 se proyectan mejoras en infraestructura y programación artística.

Asimismo, se hizo un llamado a los gestores culturales, docentes y compositores a seguir produciendo obras que reflejen la riqueza de la tradición, sin perder de vista la innovación con respeto a las raíces.