La indiscutible evidencia que Perú fue cuna de civilizaciones milenarias que alcanzaron un avanzado desarrollo y sofisticación se aprecia en los numerosos hallazgos arqueológicos, algunos de los cuales alcanzaron renombre mundial. A propósito de la celebración del Día del Arqueólogo Peruano, repasemos aquellos descubrimientos que deslumbraron a la comunidad internacional y marcaron hitos en la historia universal de la arqueología.

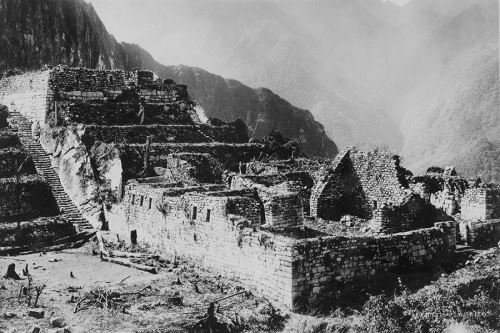

Machu Picchu

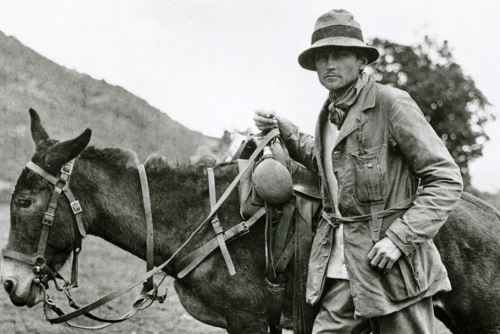

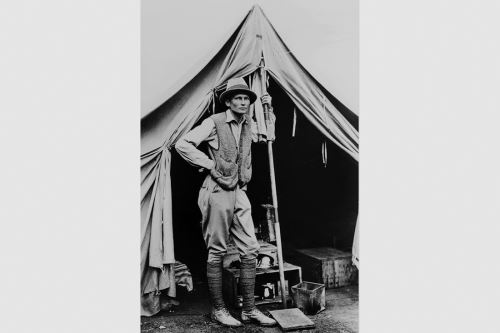

Este 2025 se conmemora el 114 aniversario de la llegada a Machu Picchu, impresionante complejo urbano construido íntegramente en piedra sobre la cima de una escarpada montaña en la ceja selva de la región Cusco, por parte del explorador estadounidense Hiram Bingham, quien dio a conocer al mundo la existencia de la entonces llamada "ciudad perdida de los incas".

Si bien las primeras referencias directas a Machu Picchu datan de 1902, cuando un grupo de cusqueños visitó los vestigios de la edificación inca, fue Bingham, comisionado de la Universidad de Yale y de la Sociedad Geográfica Nacional de los Estados Unidos de Norte América, quien inició tras su llegada, en 1911, las investigaciones sobre la que consideró como la “última capital del imperio de los incas” y fue el principal divulgador de la existencia de Machu Picchu a nivel mundial.

Hiram Bingham era un profesor de Historia interesado en encontrar los últimos reductos incas de Vilcabamba y escuchó relatos sobre Machu Picchu. Acompañado por un sargento de la Guardia Civil de apellido Carrasco, el explorador llegó a Machu Picchu donde encontró a dos familias de campesinos viviendo en la zona: los Recharte y los Álvarez. Ellos usaban los andenes del sur del complejo arqueológico para cultivar y bebían el agua de un canal de origen inca que aún funcionaba y que traía agua de un manantial.

Pablo Recharte, uno de los niños que vivía en Machu Picchu, guió a Bingham hacia la “zona urbana” de la ciudadela inca que se hallaba cubierta por la maleza.

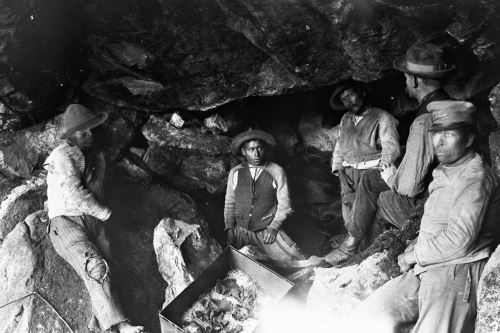

Bingham quedó impresionado por lo que vio y gestionó los auspicios de la Universidad de Yale, la National Geographic Society y el gobierno peruano para iniciar de inmediato el estudio científico del sitio. Con ayuda de especialistas y trabajadores de la zona, dirigió trabajos arqueológicos en Machu Picchu de 1912 hasta 1915, período en el que se despejó la maleza y se excavaron tumbas incas en los extramuros de la ciudad.

Machu Picchu se da a conocer al mundo en 1913 con la divulgación del hallazgo en un artículo publicado en la revista de la National Geographic.

Sin embargo, Bingham no fue el “descubridor” de Machu Picchu, como se verificó después. La historia cuenta que las primeras referencias directas sobre la presencia de la ciudadela inca datan de 1902. La información precisa que Agustín Lizárraga, un arrendatario de tierras cusqueño, llegó al sitio el 14 de julio de 1902 guiando a los también cusqueños Gabino Sánchez, Enrique Palma y Justo Ochoa.

Los visitantes dejaron en el lugar un grafiti con sus nombres en uno de los muros del Templo del Sol, lo que fue posteriormente verificado por varias personas y luego borrado por orden de Bingham.

Existen informaciones que indican que Lizárraga ya había visitado Machu Picchu en compañía de Luis Béjar unos años antes, en 1894.

El aporte de Hiram Bingham es que fue la primera persona en reconocer la importancia del sitio arqueológico, investigando el lugar con un equipo multidisciplinario y divulgando sus hallazgos, aún cuando estos trabajos se realizaron sin los métodos adecuados.

También se le acusó de promover una irregular salida del país del material arqueológico hallado en Machu Picchu, que constaría de por lo menos 46,000 piezas y que en marzo del 2011 comenzaron a ser devueltas al Perú por la universidad de Yale.

Señor de Sipán

El hallazgo de la tumba del Señor de Sipán, en 1987, es considerado uno de los acontecimientos arqueológicos más notables del siglo XX, solo comparado con la develación de la tumba del faraón egipcio Tutankamón, en 1922.

En febrero de 1987, el arqueólogo cajamarquino Walter Alva fue alertado por la policía del saqueo de una tumba de la civilización moche en la localidad de Sipán, cercana a la ciudad de Chiclayo. Dicho sitio arqueológico era conocido tradicionalmente como Huaca Rajada.

Alva y su equipo integrado, entre otros, por los arqueólogos Luis Chero Zurita y Susana Meneses, emprendieron en Huaca Rajada labores arqueológicas de rescate y notaron que, lo que quedaba de la tumba saqueada, evidenciaba una riqueza inusual en los entierros moche hasta entonces conocidos.

Lo que empezó como una campaña de arqueología de rescate se convirtió en un proyecto arqueológico permanente, al quedar claro que el sitio podría contener otras tumbas de estatus similar. En efecto, en ese y los años siguientes, se encontraron las tumbas intactas de dos reyes moche conocidos popularmente como El Señor de Sipán y El viejo Señor de Sipán, enterrados con sendos acompañantes.

A lo largo de más de 20 años de trabajo se han excavado arqueológicamente 16 tumbas de la nobleza moche. Entre los últimos hallazgos está la Tumba número 14, que pertenece a un sacerdote-guerrero, ataviado como el cuarto personaje de la escena de la presentación pintada en cerámica donde figuran las principales deidades moches. La Tumba número 15 (2008) y la Tumba número 16 (2009-2010) corresponden a nobles que vivieron en la etapa más temprana de Sipán.

Estos hallazgos -consideradas las tumbas más fastuosas halladas en el continente americano en tiempos modernos, por la calidad de las joyas y ornamentos que conforman el ajuar funerario- arrojaron nuevas luces sobre la organización de la sociedad moche y el rol de sus dirigentes, y captaron el interés del público internacional.

Alva ha sido, a su vez, un tenaz enemigo del tráfico de arte precolombino y promotor de la construcción de un museo para los hallazgos de Sipán, cruzada que culminó en 2002 con la inauguración del moderno Museo Tumbas Reales de Sipán, del que fue su director hasta el año 2021.

Ciudad Sagrada de Caral

Este sitio arqueológico se encuentra en el valle de Supe, en la provincia de Barranca, región Lima. La Ciudad Sagrada de Caral es la manifestación más destacada de la Civilización Caral, la más antigua de América, debido a sus 5,000 años de antigüedad (3000-1900 a.C.), arquitectura monumental y desarrollo alcanzado por la sociedad que la edificó.

El sitio arqueológico ocupa un espacio aproximado de 68 hectáreas y está conformada por una zona nuclear con 32 edificios públicos y varios conjuntos residenciales, y dos zonas periféricas: una de ellas limita con el valle de Supe.

Antiguamente, en esta ciudad se realizaron actividades sociales, culturales y económicas en coordinación con las autoridades sociopolíticas de otros centros cercanos. La civilización a cargo creó vías de interacción interregional transversal y a larga distancia para intercambiar productos y bienes con sociedades de la costa, sierra y selva, en condiciones de paz, respetando las costumbres, ideologías e idiomas, y en completa armonía y respeto con la naturaleza.

La Ciudad Sagrada de Caral llama la atención por la monumentalidad de sus edificios piramidales, como el Edificio Piramidal Mayor, que tiene más de 29 metros de altura, ocupa más de 25 metros cuadrados y tiene una plaza circular hundida. Fue construida con plataformas superpuestas, hechas de piedras unidas con mortero de arcilla y grava. Sus salones y recintos los hicieron con quincha. Para los enlucidos y pintura aplicaron arcillas de diferentes colores: amarillo, blanco, rojo y beis.

Asimismo, en todos los depósitos constructivos pusieron “shicras”, bolsas hechas de fibra vegetal llenas de piedras de diferentes tamaños, que le dio sismorresistencia a todas sus edificaciones. Colocaron verticalmente piedras de grandes dimensiones en los muros de la fachada principal, en las esquinas de las plataformas y en las escaleras de la plaza circular.

Los trabajos de investigación en la Ciudad Sagrada de Caral, realizados desde 1994 por la arqueóloga Ruth Shady Solís, directora de la Zona Arqueológica Caral (ZAC), se fueron intensificando y lograron identificar, entre en el valle de Supe y Huaura, a 25 asentamientos que habrían conformado la Civilización Caral.

De estos 25 lugares, 12 están siendo investigados en la actualidad por el equipo multidisciplinario de la ZAC: la Ciudad Sagrada de Caral (Patrimonio Mundial); Áspero, ciudad pesquera; y Vichama, ciudad agropesquera de Végueta, Huaura, estos tres abiertos al público.

También en Chupacigarro, El Molino, Piedra Parada, Era de Pando, Miraya, Lurihuasi, Allpacoto, Pueblo Nuevo y Peñico, para poder comparar ciudades, pueblos y aldeas, y conocer el complejo sistema social que hizo posible el precoz desarrollo de la Civilización Caral y su desarrollo de conocimientos en ciencia y tecnología.

En 2009, este principal centro urbano de la Civilización Caral, la más antigua de América, ingresó a la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, confirmando su valor universal excepcional que debe ser protegido para beneficio de la humanidad.

Señora de Cao

En el año 2004, un equipo de arqueólogos liderado por Régulo Franco, realizó el hallazgo de un contexto funerario peculiar: un conjunto de cinco tumbas de las cuales resaltaba la más grande y profunda, que contenía el fardo de un personaje muy importante de la élite moche, la Señora de Cao.

Sin duda se trata de un hecho absolutamente inusual en la arqueología peruana, debido al sexo biológico del personaje, la presencia de un fardo inalterado por cientos de años, su extraordinario estado de conservación, y la cantidad de objetos asociados a su muerte.

La tumba, que habría sido construida a partir de la muerte de la Señora hacia los siglos IV y V, fue hallada dentro de este espacio ceremonial decorado con representaciones estilizadas de elementos propios de la cosmovisión Moche.

El fardo funerario de la Señora de Cao estaba compuesto por tres fardos sucesivos. Todo el conjunto medía 181 centímetros de largo, 75 centímetros de ancho y 42 centímetros de grosor; y pesaba casi 120 kilos. Dentro de la tumba, el fardo de la Señora de Cao era acompañado por un individuo adolescente muerto por estrangulamiento, quien tuvo un tratamiento funerario mínimo en comparación al que recibió el cuerpo del personaje principal.

Las otras cuatro tumbas contenían a otros personajes. En la Tumba 1 se encontró a un personaje de élite denominado como Sacerdote Principal, debido a los ornamentos y otros objetos que fueron encontrados dentro de su fardo. Este se encontraba acompañado por un individuo adolescente muerto por estrangulamiento. Las tumbas 2 y 4 contenían a dos personajes varones sin mayores materiales y ofrendas. La tumba 5 presentaba material óseo de diversos individuos. Todas estas fosas se encuentran al pie del muro sur, profusamente decorado por representaciones esquemáticas.

Los estudios bioantropológicos permitieron conocer que la Señora de Cao murió cuando tenía aproximadamente 25 años y que su estatura era de 1,48 metros. Asimismo, el estudio de su cabello permitió conocer que consumía granos de maíz y productos marinos.

¿Pero quién fue esta mujer? Las insignias de poder que la acompañaban (coronas, diademas, porras, narigueras, orejeras) de haber sido usadas por el personaje, sugerirían su estatus de privilegiado en la composición jerárquica de la sociedad Moche del bajo Chicama.

Es sorprendente la similitud de sus insignias con las del personaje D de la llamada Ceremonia del Sacrificio, tema central de la iconografía Moche, que también es compartido con las evidencias provenientes de la tumba del Señor de Úcupe, del vecino valle de Jequetepeque.

En la secuencia narrativa de esta ceremonia, la sangre de los prisioneros ejecutados es ofrecida al más alto dignatario. La investigación arqueológica ha permitido identificar a estos personajes en sus propias tumbas: el personaje A, a quien le entregan la copa con sangre, corresponde a la posición ocupada por el Señor de Sipán; el personaje B corresponde al Sacerdote Búho, también enterrado en Sipán; el personaje C corresponde a una sacerdotisa cuya tumba fue descubierta en San José de Moro; y el personaje D, es comparado con el Señor de Úcupe y con la Señora de Cao. Se reconoce entonces su investidura semidivina y autoridad político-religiosa, sostiene el arqueólogo Régulo Franco.

La presencia de tatuajes en el cuerpo, con figuras de serpientes y arañas (ambos animales vinculados con la fertilidad de la tierra y el agua) y de otros elementos vinculados con lo mágico-religioso, sugieren que la Señora se dedicaba a actividades espirituales muy profundas asociadas al curanderismo.

Kuélap

Luego de su completo abandono tras la conquista española, la existencia de

Kuélap fue ignorada oficialmente hasta 1843, debido a lo poco accesible de la zona que es boscosa, nubosa y lluviosa. Sin embargo, el 31 de enero de ese año, el juez de Chachapoyas,

Juan Crisóstomo Nieto, al realizar una diligencia en la zona pudo admirar su grandeza guiado por lugareños que ya conocían el sitio arqueológico. Este hecho puede ser considerado como el "

descubrimiento" de Kuélap.

Después del hallazgo por parte del juez Crisóstomo, fueron varios los investigadores quienes se interesaron en explorar la fortaleza. Entre ellos destacan

Adolf Bandeliar, quien llegó a la zona en 1893, y expedicionarios franceses como

Louis Langlois, quien visitó

Kuélap en 1933, y también los esposos

Reichlen, quienes trabajaron en el sitio arqueológico en 1950. Los dos primeros sostuvieron que

Kuélap no era una fortaleza, sino un lugar fortificado que servía como refugio a los habitantes en caso de emergencia.

En 1972, el arqueólogo peruano Arturo Ruiz Estrada se dedicó a estudiar la alfarería del complejo, cuyos hallazgos dejó plasmados en el libro "La alfarería de Kuélap: tradición y cambio". En este texto, el autor plantea una cronología relativa sustentada en miles de fragmentos de alfarería hallados en el lugar y que se correlacionan con los períodos de la historia como el Intermedio Temprano, Horizonte Medio, Período Intermedio Tardío, Horizonte Tardío e incluso el periodo Colonial.

De igual modo, Luis Alfredo Narváez Vargas se dedicó por varias temporadas a indagar en la estructura y fue así como, en 1986, hizo una detallada descripción arquitectónica y el primer plano completo y más conocido del sitio. Pero ha sido Federico Kauffmann Doig, antropólogo, arqueólogo e historiador peruano, quien más tiempo se ha dedicado a investigar, no solo el complejo, sino también la cultura chachapoya.

Kuélap constituye la mayor expresión arquitectónica y el mayor vestigio del progreso cultural de la nación Chachapoya, que surgió en el valle del río Utcubamba alrededor del año 800 d.C. y que estuvo conformada por un conjunto de curacazgos, organización política prehispánica que tiene como gobernante al curaca.

En 1999,

Kuélap fue declarado

Patrimonio Cultural de la Nación por el Gobierno peruano. Asimismo, ha sido inscrito como parte de los

Sitios Chachapoyas del Valle de Utcubamba en la Lista Indicativa para ser considerado como

Patrimonio Mundial de Unesco.

A nivel regional, constituye un testimonio valioso de la cultura Chachapoya y también un elemento importante de los medios de vida de las comunidades alrededor del mismo.

El legado de los Chachapoyas, además del imponente

Kuélap, se expresa en muchos monumentos a lo largo del río Utcubamba, como

Olán, Yalapé, Purunllacta o Monte Peruvia, Gran Vilaya, Vira Vira, Karajía, Gran Pajatén y Leimebamba, entre otros. Sobre el nombre

Chachapoya, el religioso y cronista español Blas Valera decía, en el siglo XVI, que derivaba de los vocablos

"Sacha" que en castellano quiere decir bosque y

"phuyu", que significa nube.

Dama de Ampato

Este 2025 se cumplen 30 años del sorprendente hallazgo, a unos metros del cráter del volcán Ampato, en la cordillera nevada de Arequipa, del cuerpo momificado y bien conservado de una niña sacrificada hace 700 años y bautizada con el nombre de “Juanita” o la “Dama de Ampato” por los arqueólogos que la descubrieron.

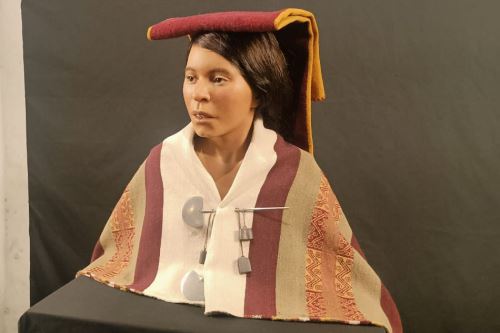

Este descubrimiento, logrado por los arqueólogos Johan Reinhard y José Antonio Chávez, el 8 de setiembre de 1995, se convirtió en el principal hallazgo del proyecto “Santuarios de Altura del Sur Andino”, liderado por la Universidad Católica de Santa María, de la región Arequipa, y fue el resultado de más de dos décadas de investigaciones en volcanes de Perú, Chile y Argentina.

La Dama de Ampato fue una niña o doncella, de aproximadamente 12 años de edad, sacrificada en el siglo XIV y que formaba parte del “Cápac cocha”, ritual ceremonial ancestral en el cual se sacrificaban menores de edad como ofrendas a los apus o dioses tutelares en el Perú precolombino con el propósito de obtener su bendición para buenas cosechas y evitar desastres. Las niñas y adolescentes sacrificadas eran previamente educadas en una Acllahuasi o “Casa de las escogidas”.

Antes de subir a la cima de la montaña se establecía un campamento cercano preparado especialmente para el ritual. A continuación, subían solo la menor ofrendada y un sacerdote que daba de beber a la menor una bebida alucinógena para adormecerla y luego sacrificarla.

El cuerpo momificado de “Juanita”, cuya extraordinaria conservación responde en gran medida al congelamiento por encontrarse en el volcán nevado Ampato, tiene un espléndido ajuar funerario conformado por miniaturas, tanto de figuras humanas como de animales, así como utensilios y alimentos.

Sorprende de manera especial la representación exacta de esta niña, considerada sagrada, en una escultura en miniatura, así como otras figuras de animales como la llama, fabricadas en oro y plata.

Un aspecto sorprendente en este tipo de sacrificios humanos en los Andes peruanos es que la momia Juanita fue enterrada junto a su cordón umbilical. Según los investigadores, se trata de una costumbre muy difundida en el mundo andino.

Tanto la Dama de Ampato como su ajuar funerario se exhiben en una urna especial que garantiza su conservación, en el Museo Santuarios Andinos de la Universidad Católica de Santa María, ubicado en la calle La Merced 110, a dos cuadras de la Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa. Este recinto cultural cuenta, además, con cinco salas de exhibición donde se exponen objetos cerámicos, textiles y metales de la cultura inca.

Nuevos hitos

En este siglo XXI se vienen estableciendo más hitos en la cronología arqueológica peruana gracias al trabajo denodado e indesmayable de experimentados arqueólogos quienes vienen encontrando en nuevas excavaciones y análisis las piezas que faltaban en el enorme y complejo mosaico que explica el desarrollo civilizatorio y cultural del antiguo Perú.

(FIN) LZD/MAO

También en Andina:

Publicado: 11/4/2025