La reciente publicación de la investigación: "Contabilidad e intercambio indígena en Monte Sierpe ('Banda de Agujeros') en el Valle de Pisco, Perú", publicado en la revista Antiquity, realizada por un equipo internacional de especialistas generó revuelo por sus sorprendentes resultados de un sitio arqueológico que fue hallado hace cerca de 100 años en la provincia de Pisco, región Ica.

Este equipo internacional de arqueólogos ha logrado resolver uno de los enigmas más llamativos de la arqueología andina: la función de los más de 5,200 agujeros excavados y perfectamente alineados en la zona de Monte Sierpe, en el valle de Pisco (Ica), un sitio que durante décadas fue objeto de interpretaciones esotéricas o especulativas, alejadas de la evidencia científica.

La Agencia Andina conversó con el arqueólogo peruano Henry Tantaleán, quien participó de la investigación y afirmó que el estudio –liderado por Jacob Bongers y respaldada por instituciones de Estados Unidos, Australia, Perú e Inglaterra– confirma que este complejo es un gigantesco sistema de depósitos para el almacenamiento, intercambio y tributación de productos agrícolas, principalmente maíz, en los periodos tardíos preinca e incaico.

Un paisaje singular: más de 5,200 pozos organizados matemáticamente

Tantaleán indicó que el sitio, ubicado cerca de la localidad de Humay, en la entrada del valle medio de Pisco, está compuesto por una extensa franja de agujeros distribuidos a lo largo de varios kilómetros. Precisó que gracias a prospecciones de superficie, vuelos con drones y análisis de laboratorio, se estimó que existen alrededor de 5.200 pozos, muchos de ellos recubiertos con piedras semicanteadas para formar pequeños muros internos.

"Cada agujero tiene un diámetro aproximado de un metro a metro y medio. Las fotografías aéreas de alta resolución muestran que no se trata de hoyos dispuestos al azar: los depósitos están agrupados en bloques organizados con patrones matemáticos consistentes con el sistema contable decimal que emplearon los incas", aseveró.

Al respecto, Henry Tantaleán refirió que el investigador Manny Medrano halló paralelos entre la cantidad de pozos por bloques y la estructura de los quipus, lo que refuerza la hipótesis de que Monte Sierpe funcionó como un espacio de control contable, administrado por quipukamayoc encargados de registrar tributos y provisiones.

Un centro económico y político en la ruta interregional

El arqueólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos explicó que las dataciones realizadas en sedimentos extraídos directamente de los pozos sitúan el uso del complejo entre los siglos XIV y XVI, época del apogeo del señorío Chincha y de la posterior expansión incaica en la costa sur.

Sostuvo que las investigaciones plantean que originalmente el sitio funcionó como un punto de intercambio del reino Chincha, una poderosa entidad comercial que dominó rutas marítimas y terrestres. Con la llegada del Imperio Inca, esta infraestructura fue incorporada a la economía estatal y adaptada como un punto de acopio y redistribución tributaria.

En ese sentido, Tantaleán resaltó que Monte Sierpe ocupó una posición estratégica: se encuentra en un cruce de caminos del Qhapaq Ñan, donde convergen la ruta que baja desde la sierra por el valle de Pisco y el camino longitudinal costero que conectaba los grandes centros del sur andino. "Esta ubicación facilitaba su articulación con importantes asentamientos como Tambo Colorado, Lima La Vieja, el valle de Chincha y otros puntos clave del sistema económico imperial", acotó.

Evidencias microscópicas: maíz, totora y calabazas

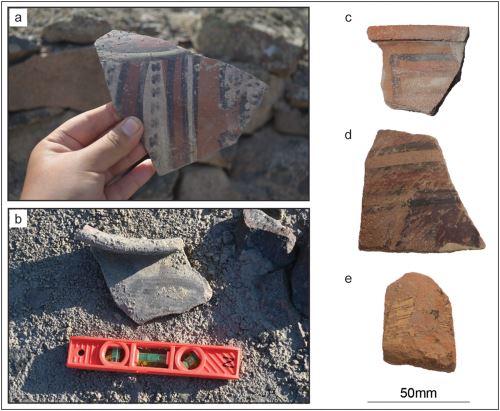

El arqueólogo sanmarquino reveló, además, que a diferencia de otros depósitos incaicos, la superficie de Monte Sierpe no conserva abundante material cultural visible. Por ello, acotó, el equipo diseñó un proyecto para recolectar sedimentos y someterlos a análisis microbiobotánicos en laboratorio.

"Los resultados fu.eron contundentes: los pozos contienen grandes concentraciones de polen, fitolitos y microrestos vegetales asociados principalmente al maíz, un cultivo fundamental para la economía inca. También se hallaron restos de totora –probablemente empleada en la elaboración de canastas de transporte– y evidencias de calabazas y otras especies botánicas almacenadas en el lugar", manifestó a la Agencia Andina.

"Estos hallazgos confirman que los pozos funcionaron como depósitos de productos agrícolas, semejantes a las colcas, aunque con la particularidad de estar aislados de un gran asentamiento incaico, lo que los convierte en una instalación única en su tipo", subrayó.

Un centro extraordinario y sin paralelos conocidos

Henry Tantaleán afirmó que aunque existen complejos de depósitos incaicos en diversas partes del país, como Huánuco Pampa, Monte Sierpe destaca por su singularidad: es un sistema de almacenamiento masivo ubicado fuera de un conjunto urbano o administrativo formal.

A pocos kilómetros de este lugar existen otros asentamientos incaicos –como Monte Sierpe II (donde también existen hoyos), Tambo Colorado, entre otros–, todos conectados por el Camino Inca. Pero el complejo de pozos se mantiene como una unidad independiente, concebida en función del paisaje y la articulación regional.

Sostuvo que este modelo confirma la concepción inca del territorio como un sistema integrado de lugares especializados, donde cada espacio cumplía una función complementaria dentro de una red política y económica de gran escala.

Un esfuerzo internacional de más de una década

Tantaleán refirió que la investigación forma parte de un proyecto que supera los 15 años de trabajo en la costa sur, originalmente liderado por el arqueólogo Charles Stanish. En este estudio participaron especialistas de la Universidad del Sur de Florida, la Universidad de Sídney, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad de Cambridge y la Universidad de Harvard.

Entre los aportes clave destacan: Jacob Bongers, autor principal y coordinador de la investigación; el Dr. Charles Stanish, quien impulsó el proyecto regional que permitió identificar el sitio; el Dr. Luis Huamán (UPCH), responsable de parte de los análisis microbiológicos; Manny Medrano, especialista en quipus que aportó la interpretación contable del diseño; investigadores de la Universidad de San Marcos, encargados del trabajo de campo y recolección de muestras, entre ellos José Román y Carito Tavera.