En la historia del pisco, nuestra bebida bandera que cada vez conquista más paladares en el mundo, los migrantes griegos ocuparon un sitial clave. Ellos aportaron sus conocimientos y tradiciones en la producción del finísimo aguardiente de uva que se convirtió en uno de los productos más emblemáticos e importantes de la costa sur peruana y que hoy es el espíritu de todo un país.

En todos participan ciudadanos de origen griego afincados en el Perú, lo que constituye un antecedente novedoso en el desarrollo de la producción de nuestra bebida bandera entre 1587 y 1613, destaca el embajador Gonzalo Gutiérrez, uno de los fundadores de la Academia Peruana del Pisco (APP).

Refiere que el desarrollo de la bebida se nutre de tradiciones y frutas traídas de Europa, un nombre quechua que la caracteriza, así como un modo de producción que ha sintetizado saberes de varios orígenes para dar como resultado un producto maravilloso: el pisco, la más peruana de las denominaciones de origen.

Inmensa producción

La investigación del historiador y paleógrafo Julio Hernández permitió poner en valor documentos en los que se comprueba que en 1587 existía en el Perú una ingente producción de aguardiente de uva en la villa de Valverde (1563), hoy Ica, desde donde era transportado por arrieros hasta el puerto de Pisco, a fin de embarcarlo para su exportación y de donde tomó su nombre.

Esta investigación fue promovida por el entonces director del Archivo General de la Nación, Ricardo Moreau, quien impulsó inscribir estos documentos históricos ante la Unesco bajo el título “Orígenes del pisco, manuscritos del siglo XVI y XVII”.

El historiador Eric Peña, quien preparó el expediente para la Unesco, documentó la producción del aguardiente que a comienzos del siglo XVIII era ampliamente conocido en los mercados a lo largo de la América española como aguardiente de pisco.

Los tres investigadores publicaron recientemente el libro Orígenes del pisco, su inscripción en la Unesco y nuevos datos, que constituye material de consulta obligado para quienes deseen conocer sobre el desarrollo e historia de la bebida más emblemática del Perú.

Los documentos de los siglos XVI y XVII inscritos en el Programa Memoria del Mundo de la Unesco son los siguientes: la Escritura pública de carta de pago y finiquito entre Manuel de Azante y Jorge Capelo (1587); Escritura de compañía entre Juan de Corzo y Andrea de Candia” (1589); Escritura pública de testamento de Manuel de Azante” (1605); Testamento de Pedro Manuel, el Griego (1613).

El parentesco

La escritura pública de 1587 entre los hermanos Manuel de Azante y Jorge Capelo es el finiquito de un contrato establecido por ambos, entre otras materias, para la producción de aguardiente.

El parentesco entre ambos personajes se constata en una escritura del año siguiente (1588), en la que Capelo es mencionado como Jorge Capelo de Azante. Además, en el posterior testamento de Manuel de Azante de 1605 este deja “…a Jorge Capelo mi hermano…” una cantidad de dinero y algunos bienes, observa el embajador Gutiérrez.

Advierte que el primer documento está íntimamente ligado al testamento de Manuel de Azante, de octubre de 1605, en el que declara ser natural de la isla de Zante, en el reino de Venecia.

En aquella época, esa isla en el mar Jónico estaba bajo el dominio de los Dogos de Venecia; sin embargo, constituía parte del archipiélago helénico. El nombre Zante fue colocado por los venecianos y en la actualidad es conocida como Zakynthos, en la costa oeste de Grecia.

Además —refiere el investigador—, en este testamento se nombra albaceas a Pedro Manuel, el Griego; Jorge de Candia y Nicolás de Candia. De Candia es un apellido griego que se repite consistentemente desde el inicio de la presencia española en el Perú.

Acompañante de Francisco Pizarro

Quizá el más famoso fue Pedro de Candia, uno de los Trece de la Isla del Gallo, el artillero que acompañó a Francisco Pizarro desde su llegada al Imperio incaico; estuvo en Cajamarca en la captura de Atahualpa; participó de la fundación española del Cusco y fue su primer alcalde, detalla.

Que el apellido de Candia se repita de manera consistente refleja el deseo de esos ciudadanos griegos de establecer su origen; es el nombre veneciano que se dio a Creta, la más grande de las islas griegas.

El segundo documento de interés es el testamento de 1605 en el que se enumera una serie de personajes de origen griego —principalmente como deudores—, pero también como albaceas y herederos de Manuel de Azante.

Azante mantenía parte de su contabilidad en un libro en idioma griego y dispone en su testamento que la traducción que hiciese Pedro Manuel de dicho libro se tomase como fehaciente.

El embajador Gutiérrez apunta que Azante poseía una caldera que fue materia del diferendo con su hermano Jorge Capelo en 1587. En el testamento de 1605, como parte de sus bienes él declara poseer: "…cuatrocientas botijas llenas de vino de este año y más veinticinco tinajuelas y un barril de aguardiente y dos pipas de aguardiente. Siete bestias mulares con sus aparejos y una bestia caballar y una caldera para hacer aguardiente".

Resulta interesante que en los primeros años del siglo XVII se resaltaba el origen peruano de las botijas en las que se transportaba el aguardiente, también denominadas 'piscos': "…envié con Pedro Rodríguez maestre a Jorge de Candia ocho botijas peruleras de aguardiente…".

Una pulpería

El tercer documento es la Escritura de Compañía entre Juan Corzo y Andrea de Candia de 1589. En este escrito ambos personajes declaran haber establecido juntos una pulpería alrededor de 1586, y que en virtud de dicha empresa lograron obtener una cantidad importante de bebidas espirituosas.

Precisa que estas fueron embarcadas en una nave perteneciente a Felipe Corzo a fin de que fueran comercializadas en el puerto de Arica o donde le pareciera conveniente. El documento señala lo siguiente:

“…hemos tenido y durante dicho tiempo hasta hoy dicho día hemos adquirido y ganado los bienes siguientes, cuatrocientas botijas de vino que están embarcadas en el barco de Felipe Corzo y más de cien botijuelas de aguardiente que van en dicho navío y barco las cuales lleva el dicho Juan Corzo para vender en el puerto de Arica o en donde le pareciere…”.

El testamento del Griego

El cuarto y último documento del siglo XVII inscrito en la Memoria del Mundo de la Unesco es el largamente conocido testamento de Pedro Manuel, de 1613, que fuera descubierto en 1986 en los Protocolos Notariales de Ica por el historiador peruano Lorenzo Huertas Vallejos.

Pedro Manuel declara ser natural de Corfú, isla griega que en aquella época también pertenecía al reino de Venecia. Fue un comerciante en Ica, lo que se verifica por el hecho que le alquilaba una tienda a Manuel de Azante, según el testamento de este último de 1605.

Mediante su propio testamento, el Griego reconoce ser albacea de Manuel de Azante y haber cumplido con sus encargos, lo que consta en un finiquito que fue otorgado por Jorge de Candia. Del mismo modo, se declara curador de los bienes de una niña, Isabel de Acosta.

Más adelante, declara poseer una muy larga lista de bienes. En la parte relativa a la bebida originaria de la zona, señala de manera específica que es propietario de lo siguiente:

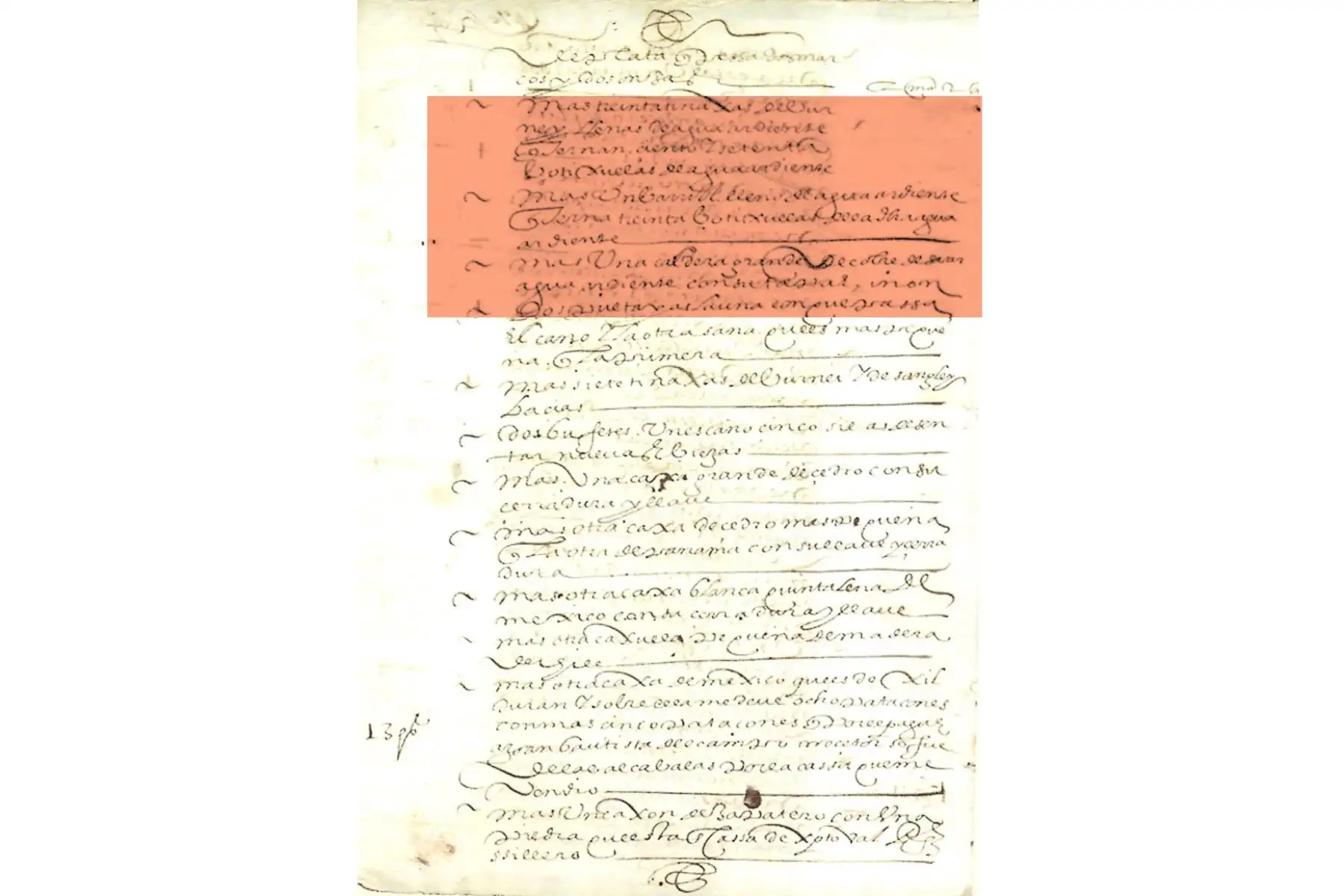

“…Más treinta tinajas de Burney llenas de aguardiente que ternan ciento sesenta botijuelas de aguardiente.

Más un barril lleno de aguardiente que terna treinta botijuelas de la dicha aguardiente.

Más una caldera grande de cobre de sacar aguardiente con su tapa y (roto) inon

Dos pultayas la una que pasa el caño y la otra sana que es más pequeña que la primera.”

Para el embajador Gutiérrez, esta relación de bienes prueba irrefutablemente que a fines del siglo XVI e inicios del XVII el comercio y la producción de aguardiente en la zona era una industria muy difundida y formaba parte consustancial de la vida económica del Virreinato del Perú.

La villa de Valverde fue un centro urbano en el que habitaban peruanos, italianos, portugueses, africanos, españoles y griegos, quienes debido a las condiciones inigualables del ecosistema iqueño vincularon su ingenio para lograr la producción de una bebida espirituosa que con el desarrollo del comercio empezó a ser singularizada con la denominación aguardiente de pisco, como señala el historiador Huertas.

El porqué de la familiaridad

En el contexto de esta zona agrícola del sur del Virreinato peruano cabe preguntarse el porqué de la familiaridad con la producción de aguardiente de los ciudadanos griegos provenientes de lugares como Creta, Corfú, Rodas o Zhakynto.

De acuerdo con el autor griego George Notas (El arte de la destilación en Creta), quien cita a los arqueólogos Holley Martlew y Athanasia Kanta, hay evidencias que sugieren que el desarrollo de la producción de bebidas espirituosas en la isla puede haberse originado tan temprano como los años 1900 a 1700 a.C.

Dicha afirmación se sustenta en que se ha descubierto una serie de tinajas con restos carbonizados de tallos y pepitas de uva que sugieren haber sido colocados allí para llevar adelante algún tipo de fermentación o destilación a fin de producir una bebida espirituosa.

También en los restos de un palacio encontrado en el pueblo de Monastiraki, que data de 1700 a.C., donde se han encontrado sustancias que parecen indicar que los habitantes de Creta desarrollaron un complejo proceso de destilación. Ya en la época de la dominación del Imperio bizantino, a partir del año 395 d.C., se desarrolló el fundido del cobre que llevó a la producción de alambiques.

De falcas y calderas

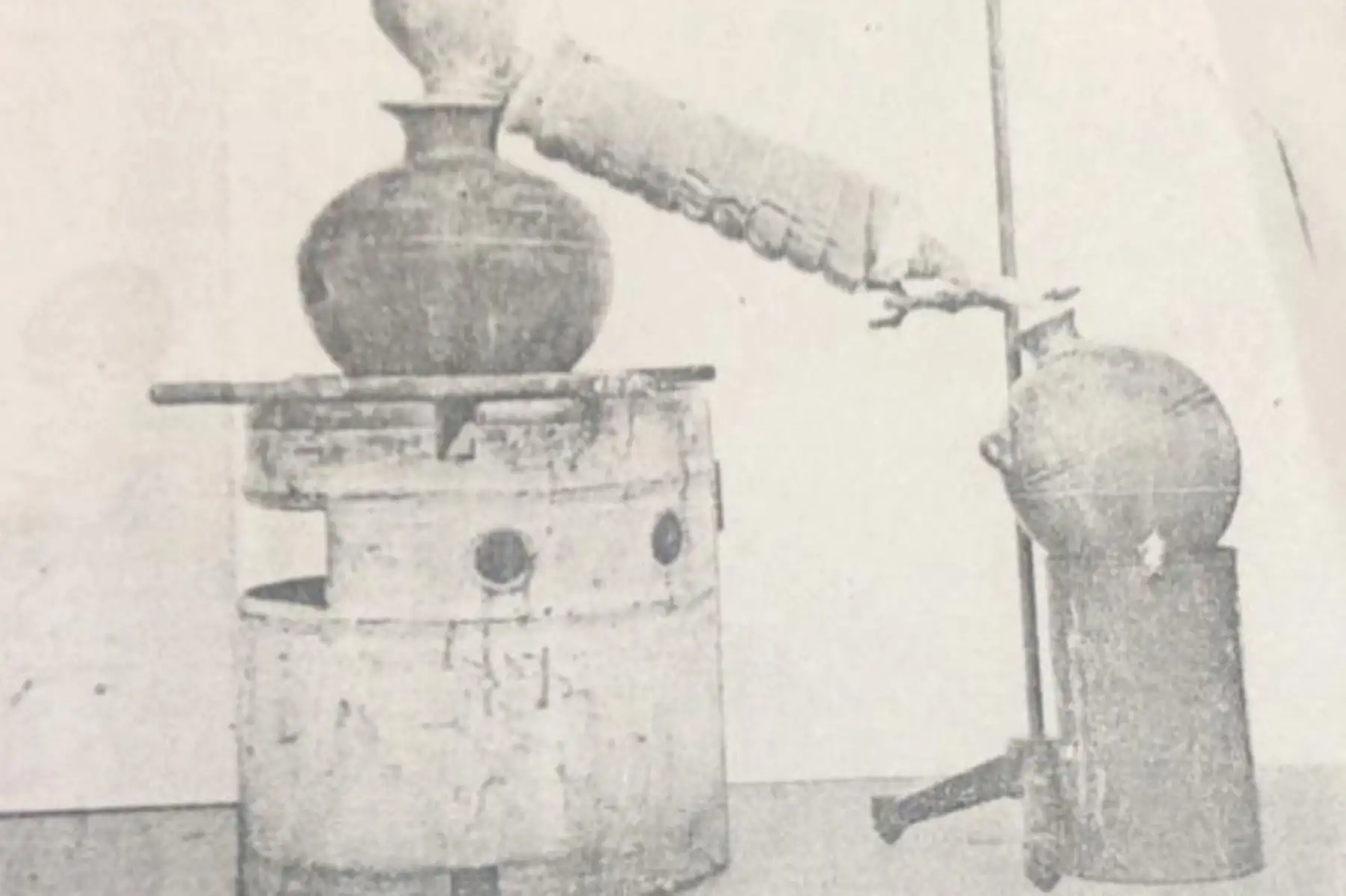

Se especula que con el control veneciano de Grecia a partir del siglo XIII se puede haber promovido técnicas de destilación que incluían el tallado de vidrio que permitían la elaboración de instrumentos de una muy alta calidad; no obstante, la prevalencia en Creta de alambiques de cobre que eran baratos y fáciles de reparar indicarían que la influencia veneciana en la producción de bebida alcohólicas fue más bien limitada.

Con la ocupación otomana de Grecia a partir del siglo XVI decrece la producción de bebidas espirituosas, principalmente por la prohibición religiosa musulmana de beber vino o licor. Ese momento histórico coincide con la migración de ciudadanos griegos a diferentes lugares del mundo, entre ellos al Perú durante el Virreinato.

La bebida más emblemática a partir del orujo de la uva que se produce en Grecia, y especialmente en Creta, es la denominada tsikoudia o raki. Su origen está vinculado a la elaboración de un destilado que desde el siglo XIV era obtenido de los desechos de la producción de vino por los monjes del monte Athos.

Además, es curioso ver la gran similitud que existe entre las falcas que eran utilizadas para la destilación del pisco en el Virreinato del Perú desde el siglo XVI con los alambiques que hasta la actualidad son empleados en Creta para la producción del raki, resalta el embajador peruano.

Parece evidente que tanto la caldera que se menciona en el escrito entre Manuel de Azante y Jorge Capelo de 1587 y en el testamento De Azante de 1605, y la caldera grande para sacar aguardiente del testamento de Pedro Manuel de 1613 no serían otra cosa que falcas elaboradas en el Perú bajo el modelo de los alambiques que los ciudadanos griegos acostumbraban a utilizar en su país para destilar la tsikoudia.

De esta manera, se forjó un vínculo con aroma y sabor a uva que se remota a varios siglos atrás entre el Perú y Grecia pese a los más de 11,000 kilómetros de distancia.

Más en Andina:

(FIN) JOT