Kuélap es el mayor patrimonio arqueológico y la joya turística más importante de la región Amazonas que deslumbra a los visitantes en esta parte del nororiente peruano. ¿Qué representa esta ciudadela fortificada para los amazonenses y qué otros atractivos hay cerca a este sitio? ¿Cómo llegar a esta deslumbrante construcción preínca?

Significado para los amazonenses

En primer lugar, hay que remarcar que Kuélap es el monumento arqueológico más importante del nororiente peruano y es símbolo cultural de la región Amazonas.

Para los amazonenses Kuélap significa motivo de orgullo y emblema de identidad porque representa el alto nivel de desarrollo alcanzado por la cultura Chachapoya que surgió y se desarrolló en el valle del río Utcubamba alrededor del año 800 d.C. y que estuvo conformada por un conjunto de curacazgos, organización política prehispánica que tiene como gobernante al curaca.

Su emplazamiento estratégico en la cima de una montaña, el diseño arquitectónico en su conjunto y los diversos elementos asociados que vienen descubriéndose en los trabajos de investigación arqueológica y puesta en valor, revelan el avanzado conocimiento de los Chachapoya para relacionarse y convivir con su complejo entorno natural de la ceja de selva peruana. Un rasgo importante heredado por la población amazonense que la convierte en protagonista de la historia y del desarrollo cultural en el nororiente peruano.

El descubrimiento científico de Kuélap ocurrió en 1843, casi 70 años antes que Machu Picchu, y según las investigaciones arqueológicas su construcción es más antigua que la de la ciudadela inca, entre los años 1100 y 1450, siendo ocupada hasta 1532, cuando sus últimos habitantes fueron desplazados por los conquistadores españoles. Su ubicación es también mayor, al encontrarse a 3,000 metros sobre el nivel del mar frente a los 2,340 metros de altitud donde se sitúa Machu Picchu.

Ubicación y descripción

El complejo arqueológico monumental Kuélap se ubica en la cima del cerro Barreta, en el valle del río Utcubamba, jurisdicción del distrito de Tingo, provincia de Luya, departamento de Amazonas.

Abarca una superficie de 136 hectáreas y cuenta con declaración oficial de Patrimonio Cultural de la Nación, mientras que la llaqta o fortaleza de Kuélap, comprende 5.3 hectáreas de extensión y es uno de los cinco monumentos que integran el complejo arqueológico.

Para llegar a este imponente monumento hay que recorrer alrededor de 70 kilómetros en dirección suroeste desde la ciudad de Chachapoyas, capital del departamento de Amazonas, y ascender unos 3,000 metros sobre el nivel del mar. Su altitud es mayor que Machu Picchu, que se encuentra a 2,340 metros sobre el nivel del mar. El clima de la zona es cálido durante el día (26°C a 35°C) y fresco por la noche, con períodos de lluvias durante los meses de diciembre a abril.

Según los investigadores, los chachapoyas iniciaron la construcción de

Kuélap durante el período

Intermedio Tardío (1100 a 1450 d.C.) y estuvo en funcionamiento durante este período y el siguiente,

Horizonte Tardío, tiempo en que vivieron bajo el dominio de los incas del Cusco.

El sometimiento a los incas terminó en 1532, cuando el español Diego de Alvarado, luego de la conquista de los incas, desplazó a todos los pobladores de este sitio y alrededores hacia una nueva ciudad, siguiendo una política de control que consistía en movilizar y reunir a la población conquistada en nuevas ciudades llamadas "reducciones de indios", ubicadas en zonas bajas de los valles y de fácil acceso.

El principal material para la construcción en

Kuélap son los bloques de piedra caliza canteada sin pulimento que presentan distintas calidades de acabados, siendo los más elaborados los destinados a las construcciones ceremoniales.

Kuélap está formada por dos gigantescas plataformas artificiales superpuestas, sobre las cuales se levantó una urbe que abarca una extensión aproximada de 450 hectáreas. En general, y vista desde el aire, su forma asemeja un ala de ave alargada con orientación norte-sur con medidas aproximadas de 584 metros de largo por 120 metros de ancho en promedio. Según estiman algunos especialistas, en su construcción se habrían utilizado 25 millones de metros cúbicos de material.

Los muros de contención que forman las plataformas antes mencionadas dan la impresión de ser una gigantesca muralla que protege este sitio, dado que en algunos trechos alcanza los 30 metros de altura, impresión reforzada, además, por la presencia de elementos arquitectónicos identificados como puestos de vigilancia, un torreón y tres estrechos ingresos, dos de ellos orientados hacia el este y el tercero hacia el oeste.

Los antedichos ingresos son unas largas rampas excavadas al interior de las plataformas que tienen la peculiaridad de tener forma de embudo, con un ancho inicial de 3 metros en la parte exterior angostándose paulatinamente hasta los 70 centímetros en la salida interior, obligando de este modo al ingreso de sólo una persona a la vez, lo que ha sido entendido como una medida de control y defensa.

Dentro de sus murallas,

Kuélap alberga 505 viviendas, la mayoría de ellas de planta circular. Fuera de la ciudad se construyeron al menos 198 viviendas más, sumando en total más de 700 edificaciones.

A

Kuélap se le puede considerar como una ciudad fortificada pues está construida sobre elevadas plataformas con altos muros de piedra y estrechos accesos. Su interior está dividido en dos grandes sectores, uno bajo y otro alto que corresponden a las dos plataformas que la forman en donde se ubican la mayoría de las viviendas las mismas que están organizadas alrededor de patios. El sector alto es el más pequeño y contiene a las viviendas mejor construidas y por ello ha sido considerado como el área de habitación de la aristocracia de

Kuélap.

Además de las viviendas llaman la atención por sus singulares características arquitectónicas otras estructuras conocidas hoy en día como "El Tintero", "El Torreón" y "El Castillo".

"El Torreón" está construido sobre la segunda plataforma, la más alta. Es una estructura de 7 metros de alto a la que se le asigna una función defensiva y desde donde se tiene una inmejorable vista panorámica de los alrededores. En los alrededores los Chachapoyas construyeron más "fortalezas" y recintos que aún están en plena investigación y muchas incluso están cubiertas por la espesa vegetación y en zonas difíciles de acceder.

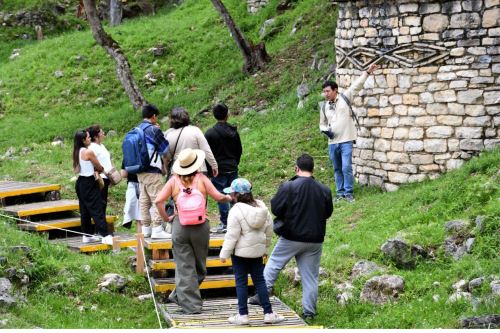

Rutas de visita diferenciadas

Desde el 20 de mayo de 2025, Kuélap ofrece tres rutas diferenciadas para los visitantes: el CAMK, que brinda acceso gratuito al parador turístico La Malca y a los senderos externos; el circuito completo, que permite explorar doce áreas interpretativas dentro de la llaqta con un aforo diario de 660 personas; y el circuito corto, diseñado para personas con movilidad limitada con un aforo de 204 visitantes.

Estas rutas, junto con una renovada señalética y rutas separadas para proteger las zonas más sensibles del monumento y la integridad de los visitantes, permiten un aforo total de hasta 864 visitantes por día.

El primer turno ingresa a las 09:00 a.m. y el último a las 02:50 p.m. Este aforo permite preservar el más importante atractivo turístico de la región Amazonas.

Además, se desarrollan intervenciones de consolidación estructural, drenaje, excavaciones arqueológicas en zonas prioritarias del recinto, así como acciones de mantenimiento.

¿Cómo adquirir los boletos de ingreso y cuál es el costo?

Los boletos para ingresar a la

Zona Arqueológica Monumental de Kuélap (CMAK) se pueden adquirir en la plataforma

https://tuboleto.cultura.pe/. Si el visitante desea ingresar al interior del monumento principal (llaqta o fortaleza) debe adquirir con anticipación el boleto CAMK + llaqta. La cantidad de boletos de este tipo es limitada debido a condiciones de seguridad y conservación.

El costo de las entradas para extranjeros es de S/ 30; para visitantes nacionales y de la Comunidad Andina, S/ 20; y para los estudiantes extranjeros de educación superior universitaria y/o técnica, S/ 15. Los estudiantes de educación superior universitaria y/o técnica, peruanos y de la Comunidad Andina pagarán S/ 10; mientras que para los menores de edad, los boletos cuestan S/ 2.

El boleto para el ingreso exclusivo al CAMK es gratuito y permite al usuario acceder al parador turístico-centro de visitantes de

Malcapampa (adyacente a la estación de llegada de telecabinas), recorrer los senderos, ingresar a la réplica de la

casa Chachapoya y acceder hasta el frontis de la

llaqta de Kuélap. Este boleto también está a disposición en la plataforma

https://tuboleto.cultura.pe/.

Las visitas son de martes a domingo, dado que los lunes están reservados para labores exclusivas de mantenimiento, preservación y protección del monumento.

¿Cómo llegar a Kuélap?

Para llegar a Kuélap desde Chachapoyas hay que llegar primero al pueblo de Nuevo Tingo en viaje corto de 15 minutos por autopista. Allí está la estación de Telecabinas Kuélap que permite llegar al complejo arqueológico y turístico en 20 minutos y ahorrar cuatro horas de ascenso a pie para cubrir los 9 kilómetros que hay desde Nuevo Tingo hasta Kuélap.

Y para llegar a la ciudad de Chachapoyas por vía terrestre desde la ciudad de Lima se puede viajar en buses de transporte interprovincial en un trayecto que demanda entre 22 y 24 horas de viaje por carretera.

También se puede acceder a Chachapoyas por vía terrestre desde ciudades más próximas como Chiclayo y Trujillo, en la costa norte (el viaje dura alrededor 8 y 12 horas, respectivamente); y desde Tarapoto (departamento de San Martín, en la selva nororiental) en un viaje que requiere siete horas.

Por vía área, la aerolínea peruana ATSA ofrece vuelos directos e interdiarios a la ciudad de Chachapoyas, los cuales duran una hora y 45 minutos en promedio. El aeropuerto de Chachapoyas se encuentra a 6 kilómetros del centro de la ciudad.

También se puede llegar desde el aeropuerto de Tarapoto, en la región San Martín, en un vuelo de alrededor de una hora. Tras arribar a este terminal aéreo se debe realizar el recorrido por vía terrestre. Hay varias empresas de transporte turístico que cubren la ruta hasta Chachapoyas.

Clima en Kuélap

El clima de la zona es cálido durante el día (26°C a 35°C) y fresco por la noche, con períodos de lluvias durante los meses de diciembre a abril.

Otros atractivos cercanos a Kuélap

La maravillosa experiencia de visita a Kuélap se puede complementar con el recorrido por otros atractivos turísticos cercanos como los siguientes:

Silic

Este sitio arqueológico constituye otro testimonio palpable de la cultura Chachapoya, un espacio que permite reconstruir el modo de vida prehispánico en la vertiente oriental de los Andes peruanos. Su arquitectura, cosmovisión y expresión simbólica lo convierten en un destino clave para el turismo arqueológico, cultural y de naturaleza en la región Amazonas.

Se localiza en la margen izquierda del río Utcubamba en el distrito de Tingo, provincia de Luya, región Amazonas. Ocupa casi dos hectáreas y se sitúa en la cima y ladera norte de una de las colinas del cerro Rupalin, entre los 1785 y 1815 metros sobre el nivel del mar.

Su acceso se realiza a través de la carretera Chachapoyas-Leymebamba (en la ruta a Kuélap) o por un sendero peatonal que mide tiene una extensión de un kilómetro aproximadamente que parte del sector sureste del poblado de Nuevo Tingo.

Compuesta por más de 60 recintos circulares de piedra dispuestos en terrazas, funcionó como una aldea Chachapoya. Estas estructuras sirvieron como viviendas familiares y, en algunos casos, como almacenes, talleres o espacios rituales. La evidencia de entierros en basamentos y pisos sugiere una conexión simbólica entre la vida cotidiana y el mundo espiritual.

Asimismo, también hay registros de que los habitantes de Silic practicaron una economía diversificada basada en agricultura, ganadería, caza, pesca e intercambio de productos con otras regiones como Kuélap y el Imperio Inca.

La preparación y el consumo de alimentos fueron aspectos centrales. En los recintos excavados se han identificado batanes, fogones (tushpas), hornacinas, y utensilios como morteros, manos de moler y vasijas de cerámica. El maíz tuvo un rol clave en la dieta, evidenciado por la presencia de tipinas, pequeños punzones de hueso usados para su procesamiento.

En cuanto a los textiles, se confeccionaban con algodón y fibras de camélidos. Las mujeres usaban llicllas, sujetas con tupus de hueso o metal, como parte de su vestimenta cotidiana.

Entre los hallazgos arqueológicos más importantes en Silic destacan cerámica utilitaria y decorativa (jarras, platos con engobe crema y decoración geométrica, cuencos y vasijas de doble gollete); objetos de piedra: morteros, manos de moler; artefactos rituales; Illa o conopa de camélido en piedra basáltica.

También se hallaron un Tupu de cobre de uso ornamental y simbólico; iconografía y simbolismo como un rostro humano tallado en hueso con diseño geométrico y tocado felino; la clava antropomorfa en piedra caliza; bajorrelieves geométricos (rombos biconcéntricos) similares a los de Macro; y evidencia del uso de toe (floripondio) en contextos rituales, junto con caleros de piedra.

Imperio

Este sitio arqueológico fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2020 por su filiación cultural Chachapoya (Horizonte Intermedio Tardío, 800-1470 d.C.). Además, presenta una influencia inca del Horizonte Tardío (1470-1532 d.C.). Posee rasgos arqueológicos distintos, como terrazas, estructuras circulares y octogonales ajustadas al terreno, elaboradas en piedra y argamasa de barro, representativas de la ingeniería prehispánica en la región.

Tiene una extensión de 3.2 hectáreas y se encuentra a menos de un kilómetro hacia el este de la Zona Arqueológica Monumental de Kuélap. Está rodeado de campos de pastoreo y terrenos agrícolas dedicados a la siembra de granos y tubérculos.

Está dividido en tres sectores: Sector I: ubicado en la sección suroeste del sitio, se caracteriza por una superficie irregular y aterrazada, resultado de la transformación del terreno mediante la construcción de terrazas durante la ocupación inca. Presenta varios recintos circulares de diversas dimensiones.

Sector II: se extiende en la parte central del sitio. Se caracteriza por una superficie semiplana que se desarrolla sobre una antigua dolina (geológicamente es una depresión circular). Sobre ella se edificaron varias estructuras ortogonales durante la época inca y posteriormente en el periodo colonial temprano.

Sector III: ocupa la sección norte del sitio. Presenta un terreno irregular con pendientes moderadas hacia el lado este, que cuenta con recintos circulares que se conservan hacia los extremos este y oeste respectivamente.

Imperio fue habitado por comunidades agro-alfareras y pastoriles, las cuales experimentaron un progresivo proceso de complejización social. De acuerdo con las cuatro fases de ocupación, el lugar fue determinado para desarrollar rituales funerarios: se halló una cista funeraria sobre el piso de una vivienda, lo que podría indicar una coexistencia simbólica entre los vivos y sus ancestros.

Las investigaciones arqueológicas indican que Imperio y Kuélap tuvieron fuerte interacción simbólica y cultural. Las evidencias materiales sugieren que Kuélap desempeñaba el rol de centro ceremonial, con una población escasa, mientras que en Imperio albergaba a la mayor parte de la población de dicha zona.

Las evidencias arqueológicas recuperadas en ambos sitios revelan una relación simbólica compartida durante la etapa inca. La élite y los pobladores de Imperio reproducen prácticas funerarias semejantes a las de Kuélap, como lo demuestra la presencia de entierros secundarios múltiples en cámaras funerarias de piedra, similares a los registrados en el Templo Mayor de Kuélap.

Kuélap es el punto de partida hacia un universo arqueológico que se extiende por los valles y montañas del Amazonas. Sitios como Silic, con su admirable arquitectura preinca, e Imperio, con sus estructuras ocultas entre el bosque nuboso, revelan la complejidad y grandeza de la cultura Chachapoya más allá de lo conocido.

Catarata de Gocta

Es una de las más altas del mundo. Dividida en dos caídas que sumadas llegan a los 771 metros de altura, Gocta está rodeada de una frondosa vegetación y acceder a ella tras una caminata de más de 6 kilómetros, permite apreciar un espectacular escenario natural donde destacan diversos tipos de flores y árboles.

Sarcófagos de Karajía

Son un conjunto de sarcófagos o ataúdes según la tradición funeraria de la civilización Chachapoya, ubicado en el distrito de Luya. Son únicos en su género por su tamaño colosal, ya que llegan hasta los 2.50 metros de alto y por su cuidadosa elaboración. El hecho de que estuvieran emplazados en lo alto de un barranco de difícil acceso, ha permitido que se conserven intactos por mucho tiempo.

Museo de Leymebamba

Inaugurado en junio del 2000, este recinto cultural alberga las más de 200 momias y sus ofrendas funerarias, recuperadas en 1997 de la Laguna de los Cóndores, mediante el proyecto arqueológico de emergencia dirigido por el Centro Mallqui.

Las tareas de rescate permitieron recuperar para la historia local una valiosa colección arqueológica que se encontraba en riesgo de desaparecer debido a la acción vandálica de huaqueros y visitantes inescrupulosos.

A partir de una iniciativa de The Bioanthropology Foundation Perú-Centro Mallqui, la construcción del Museo Leymebamba fue posible gracias al aporte financiero proveniente de un grupo de ciudadanos austriacos y de otras donaciones privadas.

Sala de Exhibición “Gilberto Tenorio Ruiz”

Comprende cuatro salas que exhiben 369 bienes culturales de la cultura Chachapoyas que desde setiembre de 2020 son Patrimonio Cultural de la Nación. La primera sala muestra la ubicación, flora y fauna de la región; en la segunda sala se exhiben bienes culturales de cerámica estilo Chachapoyas, con influencia Cajamarca e Inca, textil y objetos orgánicos; en la tercera sala, bienes líticos y en la cuarta sala, momias.

Cañón del Sonche

Este cañón, llamado también Huanca Urco y que tiene una profundidad de 962 metros, se ubica al este del pueblo de Huancas, a 2,620 metros sobre el nivel del mar y posee una extensión aproximada de 11.45 kilómetros.

En este magnífico espacio paisajístico existe una biodiversidad microbiológica que permite mostrar flora de tipo xerofítica y de pequeños arbustos. Su fauna está compuesta por roedores, marsupiales y aves como halconcillos, perdices y palomas. Desde el mirador se puede apreciar la variada y agreste geografía que conforma el relieve de los andes amazónicos. Cuentan los pobladores de Huancas que en algunos meses del año se pueden observar cóndores sobrevolando el cañón. Para llegar al mirador se parte de la Plaza de Huancas. Se puede acceder a pie o en auto.

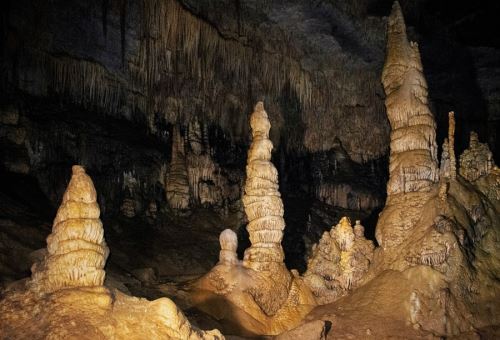

Caverna de Quiocta

La caverna de Quiocta se ubica en la zona de Chumblate, en el distrito de Lamud, a unos 36 kilómetros al noroeste de la ciudad de Chachapoyas y a una altitud de 2,793 metros sobre el nivel del mar.

La cavidad se caracteriza por ser casi totalmente horizontal, presentando un desnivel de más de 23 metros que va ascendiendo en un recorrido total de 545 metros de profundidad.

La entrada presenta un muro de tres metros, terminado con rejas que facilitan el paso de murciélagos que habitan la caverna. Desde la misma entrada de la cavidad se evidencia material arqueológico. A derecha e izquierda de la cueva aparecen pinturas rupestres, generalmente amorfas y desde la misma entrada es posible encontrar restos óseos de animales y seres humanos. Esto es una constante durante todo el primer tramo de la cavidad, dado que estas cavernas fueron utilizadas por la cultura Chachapoya como cementerio.

A pocos metros de la entrada se abre una galería a la derecha de escaso recorrido e interés y justo en esa zona nos encontramos con un curso de agua activo. Este arrollo surge desde el final de la caverna e indica que toda ella ha actuado hasta la fecha como una surgencia. El cauce se va desarrollando zigzagueante por todo el recorrido a lo largo de una galería única y rectilínea de origen claramente vadoso o de cruce poco profundo. En el recorrido abundan las zonas de barro y cuatro desniveles configurados por una sucesión de gours o formaciones que se producen en las paredes inclinadas de las cuevas por las que resbala una lámina de agua de bella confección.

Casi a 300 metros de la entrada se empieza a encontrar las primeras formaciones y conforme se avanza por la galería estas son cada vez más frecuentes. Se pueden encontrar estalactitas y estalagmitas de millones de años de antigüedad que cautivan la mirada de los visitantes.

Las estalactitas son rocas calcáreas en forma de cono irregular y con la punta hacia abajo, que se forman en el techo de las cavernas debido a la filtración lenta de aguas con carbonato de calcio en disolución.

Por su parte, las estalagmitas tienen la misma composición y forma cónica irregular con la punta hacia arriba y se forman en el suelo de una caverna al gotear desde una estalactita agua con carbonato de calcio en disolución.

En este mundo subterráneo se observan curiosas figuras esculpidas por los siglos, el agua y el viento, como el lanzón, la fuente de los deseos, el cacique mirando a la princesa, entre otros. Con un poco de imaginación también se puede hallar otras imágenes.

Además del interés turístico, esta caverna representa un lugar interesante para la arqueología, la espeleología y la geología.

Desde mediados de mayo, la caverna de Quiocta se ha convertido en la primera del Perú en ser iluminada gracias a la obra de mejoramiento de los servicios turísticos en este atractivo turístico que se encuentra a aproximadamente 1 hora y 30 minutos en auto desde la ciudad Chachapoyas, y luego demanda una caminata corta de unos 15 minutos. Para llegar hay que abordar colectivos que se dirigen al distrito de Lamud y luego realizar la breve caminata indicada.

Otros atractivos

Otros atractivos que se pueden conocer en la provincia de Chachapoyas son los Túneles de San Antonio, que son formaciones rocosas a manera de puentes naturales, situadas sobre el río San Antonio.

Asimismo, el Bosque de Palmeras de Ocol, en el distrito de Molino Pampa; la zona arqueológica de Yálape, de cuatro hectáreas de extensión, que constituye un conjunto arqueológico de piedras unidas con argamasa de barro que perteneció a los Chachapoyas y data de los años 1,100 a 1,300 d.C.

(FIN) LZD/MAO

También en Andina:

Publicado: 17/9/2025