Hoy se celebra el Día Internacional de la Medicina Natural y cabe resaltar que Perú tiene una vasta tradición en esta manera alternativa a la medicina convencional farmacológica para atender diversas afecciones corporales. A propósito de esta efeméride surge la pregunta: ¿Qué es la medicina natural y cómo forma parte de la identidad de los peruanos?, ¿Cuáles son las plantas medicinales más populares?

¿Qué es la medicina natural?

A medicina natural está basada en el uso de especies vegetales y de otros recursos naturales que benefician a la salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), agencia sanitaria de las Naciones Unidas, reconoce que la medicina natural es una de las prácticas más antiguas de la humanidad, que prioriza el reconocimiento de la integralidad del ser humano (cuerpo, mente y espíritu), y a partir de ello busca el tratamiento de muchas enfermedades que lo aquejan.

Día Internacional de la Medicina Natural

Desde 1991 se conmemora cada 22 de octubre, del Día Internacional de la Medicina Natural o Tradicional, que forma parte de la cultura de cada país y prospera paralelamente a la medicina institucional, no solo en las zonas rurales, sino también en las áreas urbanas y en todos los estratos socioeconómicos.

La OMS dio a conocer que 170 de sus 194 Estados miembros han informado del uso de hierbas medicinales, acupuntura, yoga, terapias indígenas y otras formas de medicinas tradicionales. Muchos países reconocen que la medicina tradicional es una valiosa fuente de atención de salud y han tomado medidas para integrar prácticas, productos y profesionales en este ámbito en sus sistemas nacionales.

“Hoy en día, la medicina tradicional se ha convertido en un fenómeno mundial; la demanda está creciendo (los pacientes buscan una mayor representación y participación en su salud y bienestar y una atención médica más compasiva y personalizada). Para millones de personas, especialmente las que viven en zonas remotas y rurales, sigue siendo la primera opción para la salud y el bienestar puesto que supone una atención disponible, asequible y aceptable desde un punto de vista cultural”, enfatizó la OMS.

La labor de la OMS en materia de medicina tradicional es una respuesta a las solicitudes de los países de pruebas y datos que sirvan de base para políticas y prácticas, normas y reglamentos mundiales con los que lograr la seguridad, la calidad y el acceso equitativo a la salud.

La OMS recordó que en la Declaración de Astaná de 2018 sobre atención primaria de salud se reconoce la necesidad de integrar los conocimientos y las tecnologías de la medicina tradicional en la prestación de atención primaria (una piedra angular de los sistemas de salud) en la búsqueda de la salud para todos.

La medicina natural y la identidad peruana

El alto nivel de desarrollo alcanzado por los antiguos peruanos se refleja también en sus grandes conocimientos de medicina, que apelaba al uso de los recursos naturales, especialmente plantas y frutos, así como las aguas termales, el barro o lodo, la sal y otros que eran utilizados para el tratamiento de diversas dolencias.

Desde tiempos remotos, con las primeras comunidades que habitaron el vasto y diverso territorio peruano, hasta las organizaciones sociales más complejas convertidas en señoríos, reinos e imperios, el mayor conocimiento medicinal estaba liderado por los sacerdotes y sacerdotisas, quienes eran los interlocutores entre los dioses que les revelaban el uso acertado de los recursos naturales, la clase gobernante y la población que requerían de atención para encontrar alivio o sanación a sus males corporales.

La conquista española, el proceso de cristianización y la llegada de la medicina procedente de Europa no erradicaron ni sustituyeron la medicina tradicional forjada durante miles de años en Perú. Esta continuó vigente en la población, aunque el mayor conocimiento quedó depositado en los chamanes o curanderos costeros, andinos y amazónicos, herederos de los antiguos sacerdotes prehispánicos.

El conocimiento tradicional, transmitido por generaciones, sobre el uso directo de plantas para la preparación de emplastos, infusiones, baños, entre otros productos, así como de otros elementos naturales, convive y ha sido reconocido por la medicina científica moderna como un método alternativo teniendo en cuenta que de la madre naturaleza provienen los principios activos que sustentan la industria farmacológica.

Por ello, la medicina natural y tradicional sigue muy presente en la cultura peruana y la población suele recurrir a ella para el tratamiento de diversos malestares del cuerpo, encontrando una importante alternativa que, además, reafirma que Perú es no solo una importante despensa alimentaria, sino también de recursos medicinales procedentes de sus bosques, valles, manantiales, mar, lagos y lagunas, depósitos de sal y de barro, entre otros lugares de su megadiverso territorio.

Desde hace más de 20 años, el Seguro Social de Salud (EsSalud) implementó el área de Medicina Complementaria, a fin de fomentar la medicina natural para beneficio de sus asegurados. También cuenta con un Instituto de Medicina Tradicional ubicado en la región Loreto.

Actualmente se ofrecen los métodos más validados como son la Trofoterapia, una alimentación orientada a curar; la Fitoterapia, tratamiento con plantas medicinales; la Hidroterapia, mediante baños, compresas y uso de fuentes termales; y la Geoterapia, con el uso de arcillas medicinales para tratar, por ejemplo, quemaduras o enfermedades como la psoriasis.

También se utiliza la Aeroterapia (con uso de aire), la Helioterapia (mediante la exposición a la luz del sol), el Termalismo (usando aguas mineromedicinales), entre otras. Esta amplia gama de opciones confirma que casi todos los recursos de la naturaleza pueden ser utilizados por el ser humano para procurar su bienestar y mejorar su salud.

Plantas medicinales más populares en Perú

La flora peruana destaca entre las de mayor megadiversidad en el mundo y entre sus especies destacan muchas que poseen propiedades medicinales identificadas desde tiempos ancestrales y que continúan siendo utilizadas en la actualidad por la medicina natural para tratar diversos problemas de salud.

Presentes de forma silvestre en la costa, sierra y selva, sobre todo en los bosques que son considerados auténticas “farmacias naturales al aire libre”, pero también domesticadas y reproducidas en viveros, existen plantas oriundas del Perú cuyos principios activos son aprovechados por la industria farmacéutica para producir pastillas, grageas, cápsulas, jarabes, sueros y toda clase de medicamentos.

En la actualidad, alrededor del 70 % de los medicamentos que están disponibles en el mercado tienen su origen en plantas medicinales, lo cual confirma la importancia de la medicina natural.

Al conmemorase hoy el Día Internacional de la Medicina Natural, repasemos algunas de las especies vegetales emblemáticas del Perú reconocidas por sus importantes propiedades medicinales y nutracéuticas.

Quina

La corteza del árbol de la quina, símbolo del reino vegetal en nuestro Escudo nacional, posee diversos alcaloides naturales, entre los que destaca la quinina, que tiene propiedades antipiréticas (disminuye la fiebre), antipalúdicas y analgésicas, por lo que fue utilizada desde tiempos prehispánicos para tratar eficazmente enfermedades como la malaria o paludismo.

Otro alcaloide derivado de este árbol es la quinidina, que se utiliza en el tratamiento de la frecuencia cardíaca anormal y otros trastornos del ritmo cardíaco, dado que influye en una mejor resistencia del corazón.

Además de los alcaloides, la quinina posee principios astringentes, por su alta concentración de taninos, por lo que ayuda en la medicina tradicional para cicatrizar heridas y úlceras.

Las virtudes del árbol de la quina fueron reconocidas en Europa recién en 1631, cuando fue llevada por el jesuita Alonso Messía Venegas a la ciudad de Roma, enviado por el primer farmacéutico del Colegio Máximo de San Pablo de Lima, el jesuita italiano Agustino Salumbrino, quien había observado en el Perú su uso para tratar la fiebre.

El nombre de Cinchona o Chinchona con el que fue bautizado al árbol de la quina responde, según una tradición, a que gracias a la quinina se curó la condesa de Chinchón, esposa del virrey del Perú, Luis Jerónimo de Cabrera y Bobadilla, conde de Chinchón, quien gobernó de 1629 a 1639.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, los naturalistas europeos Carlos Linneo y Alexander Von Humboldt realizaron estudios botánicos de varias especies y variedades del árbol de la quina.

Achiote

Esta planta, conocida como “arbolillo” o “árbol bajo”, de hojas ovaladas y de semillas rojas y anaranjadas, crece de forma silvestre y se cultiva en las regiones Amazonas, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali.

Planta que crece en las regiones Loreto y Madre de Dios, con tallos que asemejan cañas que crecen hasta 2 metros de alto y que generan flores blancas.

Contiene esteroides, fenoles, resinas y triterpenos, compuestos activos que contribuyen en el tratamiento exitoso de enfermedades respiratorias como la gripe y otras dolencias como la conjuntivitis y la hepatitis, gracias a su gran eficacia antiinflamatoria.

Chambira

Palmera que crece hasta 30 metros de alto que crece en las regiones Amazonas, Loreto y San Martín y que produce frutos ovoides de cáscara verde, similares a la lúcuma, con pulpa blanquecida cuando está tierna y amarilla en su madurez.

Aporta retinol, vitaminas A, B, B2, B5 y C. así como proteínas, lípidos, carbohidratos, fibras, cenizas, calcio, fósforo y hierro. Es muy utilizada para tratar dolencias de los huesos como el reumatismo mediante baños de vapor preparados con sus hojas.

Chanca piedra

Planta oriunda de la región Loreto, parecida a un helecho, con hojas pequeñas y tallo que puede crecer hasta 45 centímetros de alto y produce flores en sus ramas.

Contiene alcaloides, ácido linolénico, compuestos fenólicos, ligninas y flavonoides, compuestos que fortalecen el sistema inmune del organismo. Se utiliza para tratar la hepatitis, infecciones urinarias y como diurético.

Chuchuhuasi

Planta de flores diminutas y hojas elípticas que crece en las regiones Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Paseo, San Martín y Ucayali.

Posee fenoles simples, quinonas, saponinas y triterpenos. Se utiliza para el tratamiento eficaz del reumatismo, resfríos y bronquitis, como antidiarreico y para aliviar las hemorroides y afecciones de las mamas.

Copaiba

Árbol amazónico de 30 metros de alto que crece en las regiones Loreto, Madre de Dios y Ucayali

Contiene compuestos activos como ácido copaífero, e-cubeno, B-cariofileno, e-humuleno, d-candieno. Se utiliza para tratar heridas e inflamaciones, la sarna, afecciones a la garganta, úlceras y herpes.

Huayruro

Árbol de hasta 30 metros de alto que genera frutos de vainas carnosas y semillas rojas con manchas negras, que crece en la región Loreto.

Sus semillas trituradas y cocidas en agua caliente generan infusiones que son utilizadas para baños de asiento en el tratamiento de las hemorroides.

Ojé

Árbol que crece en las regiones Amazonas, Cusco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali.

Contiene compuestos activos como Filoxantina, B-amirina, lupeol, lavandulol, phyllantel, 18 eloxanthina, ficina, filantelol, 18-doxantina. El látex extraído de su tronco es muy utilizado en el tratamiento de dolencias como parasitosis intestinal y para cicatrizar las heridas que provoca la leishmaniasis en la piel.

Paico

Planta herbácea de 50 a 60 centímetros de alto y flores diminutas verde amarillentas y frutos con semillas lenticulares. Crece en las regiones Cajamarca, Cusco, Huánuco, Loreto y San Martín.

Contiene aceite esencial, ascaridol, taninos, terpenos, cimenol, carvenol, P cimol, limoneno, alcanfor, santonina, salicilato de metilo, quenopodina, glicol, histemina, ácido butírico, peptinas y sales minerales. Los tallos se utilizan en el tratamiento de cólicos y las hojas para aliviar heridas, hemorroides, parasitosis intestinal y como antidiarreico.

Sachaculantro

Planta ramificada de fruto globoso que se cultiva como condimento en las regiones Huánuco, Junín, Loreto y San Martín.

Sus hojas se utilizan para aliviar cefaleas, abscesos de la piel, tos seca, hepatitis y como antidiarreico, mientras que su fruto se utiliza como relajante dado que ayudan a tener un sueño tranquilo.

Uña de gato

Arbusto trepador que crece en toda la Amazonía alcanzando alturas de hasta 30 metros de longitud y con tallos provistos de espinas recurvadas y frutos capsulares. Su raíz, hojas, corteza y flores contienen diversos alcaloides y flavonoides.

Su corteza en infusión o cápsulas se utiliza para tratar mordeduras de serpientes, reumatismo, cólicos biliares, inflamación de la próstata, así como heridas, úlceras, fiebre y tos.

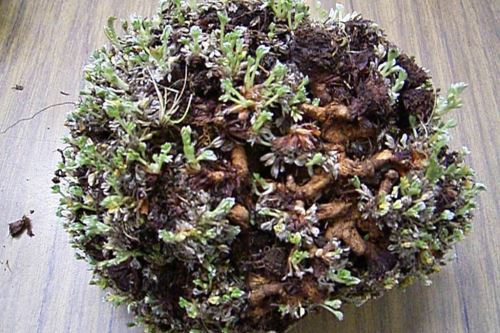

Hercampuri

Crece en los Andes peruanos, sobre los 2,500 metros de altitud. Tiene propiedades diuréticas, desintoxicantes y energizantes. También facilita la circulación sanguínea y ayuda a la pérdida de peso.

Palo santo

Especie oriunda de los bosques secos del noroeste peruano. Tiene propiedades analgésicas, alivia los dolores estomacales, y antiinflamatorias. Es ideal para producir aceites aromáticos e incienso.

Pasuchaca

Vive en los Andes sobre los 3,000 metros de altitud y en los lugares soleados. Se utiliza para el tratamiento de ciertos tipos de diabetes.

Boldo

Es un arbusto que alcanza una altura de 5 a 6 metros. Sus hojas son simples, elípticas, de color verde oscuro en la cara superior y verde claro en el interior. Tiene aroma agradable característico. Las hojas de boldo estimulan el funcionamiento del hígado y de la vesícula biliar. También facilitan la digestión y la secreción renal.

Llantén

Habita en terrenos no inundables, a campo abierto o semisombreado, con moderada humedad, tolerante a la falta de agua. No soporta inundaciones. Se encuentra tanto en los departamentos de la costa, sierra y selva. Es un extraordinario antiinflamatorio y favorece la circulación de la sangre.

Eucalipto

Es un árbol de corteza color gris que alcanza alturas que pueden rebasar los 100 metros. Crece en toda la sierra peruana. La infusión de hojas de eucalipto se emplea contra la bronquitis y otras afecciones de las vías respiratorias.

Manzanilla

Planta que crece hasta 50 centímetros, con un tallo pocas hojas y flores de colores blancas y amarillas. Tienen propiedades antiespasmódicas, sedantes y se utiliza para aliviar casos de calambres de estómago, digestiones pesadas, espasmos gastrointestinales, colitis, inapetencia, fatiga general, menstruaciones dolorosas, neuralgia, asma, fiebres periódicas. En uso externo la manzanilla es un notable sedativo para tratar la conjuntivitis y las inflamaciones de los párpados.

Sangre de grado

Oriunda de la selva amazónica, en zonas aledañas a quebradas, bosques primarios y secundarios, restingas, chacras nuevas, en suelos inundables con creciente alta.

Tiene propiedades antisépticas, cicatrizantes, contraceptivas. También permite tratar afecciones dérmicas, anemia, cáncer, diarrea, extracción dental, faringo-amigdalitis, fiebre, gonorrea, hemorroides, leucorrea, paludismo, tumor, úlceras estomacales e intestinales.

Estos exponentes de las plantas de uso medicinal en nuestro país crecen en zonas forestales y son vulnerables por las amenazas de la deforestación y la tala ilegal.

En ese sentido, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), instó a la población a contribuir a la preservación de los bosques, así como a comprar productos legalmente adquiridos y en establecimientos autorizados.

Patrimonio Cultural de la Nación

A continuación, conoce tres plantas medicinales peruanas cuyos conocimientos, saberes y usos tradicionales han sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación:

Cactus San Pedro

El 17 de noviembre de 2022, mediante Resolución Viceministerial N° 00252-2022 VMPCIC/MC, el Ministerio de Cultura, declaró como Patrimonio Cultural de la Nación, a los conocimientos, saberes y usos tradicionales del cactus San Pedro en las prácticas del curanderismo en el norte del Perú.

Esta declaratoria se sustenta por ser una expresión de una visión sistémica e integral de un universo cultural y antecedentes prehispánicos, al que se han asociado elementos cristianos, dentro del cual, el cactus San Pedro es utilizado ritualmente como una guía para lograr una visión de la enfermedad y, por tanto, encontrar su diagnóstico.

Los rituales están dedicados esencialmente a la curación de pacientes cuyas dolencias son atribuidas a la acción de fuerzas negativas, por entidades espirituales o por la voluntad adversa que se ha valido de otro especialista.

Bajo esta concepción, la curación consiste en la limpieza de tales fuerzas negativas que son expulsadas de la persona afectada, y con ello logrando un equilibrio de fuerzas espirituales que está en la base de la salud, con el entorno espiritual circundante.

La declaratoria surgió por la iniciativa impulsada por la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, en coordinación con las Direcciones Desconcentradas de Cultura de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas y Áncash. Ello debido a que el curanderismo en esas regiones incorpora conocimientos y saberes, así como singulares prácticas transmitidas de una generación a la siguiente por pueblos y comunidades, con el fin de diagnosticar, prevenir y curar enfermedades.

Ayahuasca

El 24 de junio de 2008, el Gobierno peruano declaró Patrimonio Cultural de la Nación a los conocimientos, saberes y usos tradicionales de la Ayahuasca practicados por las comunidades nativas amazónicas.

La inspiración que llevó a este importante logro fue proteger el uso ritual del brebaje Ayahuasca como tradicionalmente practicado durante siglos por las comunidades indígenas amazónicas, incluyendo su componente ritual intangible, el conocimiento de los curanderos y los propios curanderos, favoreciendo al mismo tiempo la protección del medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos vegetales implicados.

La Ayahuasca (Banisteriopsis caapi) es considerada como una planta sabia o maestra y que actúa en conjunto con la chacruna (Psichotria viridis), para producir un brebaje preparado de la cocción de estas dos plantas y que dependiendo de algunas etnias o lugares pueden agregar otras plantas. Todo este proceso se da en medio de un ritual que implica una preparación anticipada del guía o maestro o chamán y del participante.

Existe evidencia arqueológica sobre el uso de la ayahuasca en cerámicos y diseños aproximadamente 2,000 años antes de Cristo.

El Centro Nacional de Salud Intercultural del Ministerio de Salud (Minsa) realizó en 2020 un estudio bibliométrico que consistió en describir la producción científica sobre el uso de ayahuasca en seres humanos publicada en revistas indizadas en Scopus hasta octubre del 2021.

Hoja de coca

El 6 de diciembre de 2005, el entonces Instituto Nacional de Cultura (hoy Ministerio de Cultura) declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación a los conocimientos, saberes y usos tradicionales de la hoja de coca.

En los considerandos de la resolución que dispone el mencionado reconocimiento se destaca que los usos culturales de la hoja de coca se fundan en un sistema de relaciones sociales familiares y comunitarias que se expresan en la vida cotidiana y en ceremonias sociales y ritos colectivos que utilizan las propiedades benéficas y medicinales de esta planta, de gran efectividad en su contexto cultural y actualmente muy reconocidas internacionalmente.

La hoja de coca, científicamente conocida como Erythroxylum coca, es rica en alcaloides, vitaminas y minerales, esenciales para el alivio del dolor y el mantenimiento de la salud ósea. Gracias a su composición, la hoja de coca tiene propiedades analgésicas y antibacterianas que aportan beneficios para la salud.

La hoja de coca es usada naturalmente por alrededor de 6 millones de peruanos, para su consumo por sus cualidades curativas y medicinales.

(FIN) LZD/