La identidad nacional tiene mucho que agradecer al aporte notable de la cultura afroperuana que, a través de diversas manifestaciones como la música, la danza, la literatura, el deporte, la gastronomía, la religión, entre otros, contribuyó a forjar la fisonomía mestiza y el sentimiento que hoy llena de orgullo a los peruanos.

A propósito de la celebración del día y mes de la cultura afroperuana, repasemos algunos de los ámbitos en los que la cultura afroperuana contribuyó a construir la identidad nacional.

Música

El aporte afroperuano en la música peruana se expresa en géneros ricos en lenguaje rítmico como el “Amor fino”, que consiste en una competencia musical acompañada de un guitarrista; el “Canto de jarana” protagonizada por cantantes de marinera limeña que establecen una competencia literaria y musical; la Copla, que se canta o recita en el intermedio de la marinera norteña; “La Cumamana” en la que se cantaba en competencia y se abordaban todo tipos de temas; y las “Décimas” o declamaciones en las que se trata todo tipo de temas con sutil humor, mostrando destreza literaria e ingenio. Cuando las décimas se cantan se les llama “Socabón”.

La música afroperuana fue estudiada y reinterpretada por Victoria y Nicomedes Santa Cruz, y posteriormente impulsada por grandes representantes como Porfirio Vásquez, José “Pepe” Vásquez (hijo de Porfirio), Lucha Reyes, Susana Baca, Eva Ayllón, Ronaldo Campos, Lucila Campos, Caitro Soto (interprete de la célebre canción “Toro mata”), Arturo “Zambo” Cavero, Amador Ballumbrosio y sus descendientes, entre otros grandes exponentes.

La música afroperuana es, en esencia, un arte popular que se interpreta con la ayuda de instrumentos que le confieren “ritmo, color y sabor” como el cajón peruano, prohibido en la época de la esclavitud por considerárselo pagano y para evitar que se cantase el “panavilo”, un tipo de canción que mostraba los lamentos de la condición de esclavos. Desde el año 2007 este instrumento de percusión es Patrimonio Cultural de la Nación y desde entonces se celebra el Festival Internacional del Cajón.

Otros instrumentos musicales de origen afroperuano son el “Checo”, que es también de percusión elaborado a partir de una calabaza pequeña, de 60 centímetros de diámetro, que se toca para acompañar danzas como el “Baile de tierra” en Zaña; el landó y el festejo. Sus singulares sonidos son parecidos a los del cajón.

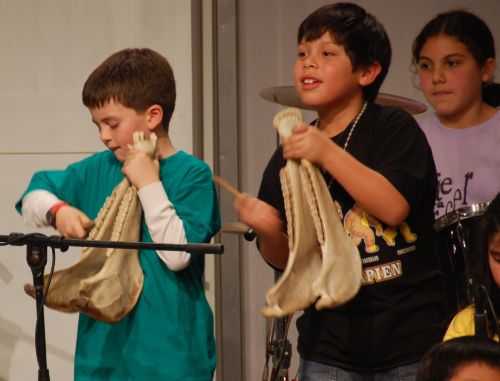

También son relevantes la “Cajita afroperuana”, instrumento de percusión que consta de una caja de madera con tapa sujeta a una manija y se toca con golpeándola con un palito de madera. Fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación el 28 de diciembre de 2007.

De igual modo, el “Huiro”, surgido en el siglo XVIII a partir de una calabaza alargada que presenta anuras que se raspan con un instrumento de madera; la “Quijada de burro”, curioso instrumento de percusión que se golpea en la mandíbula para hacer sonar los dientes que se encuentran flojos, lo que produce un sonido peculiar.

Aunque el zapateo es considerado un paso de baile, el golpe rítmico que se genera al golpear el taco del zapato contra el suelo genera sonidos como el de los instrumentos de percusión.

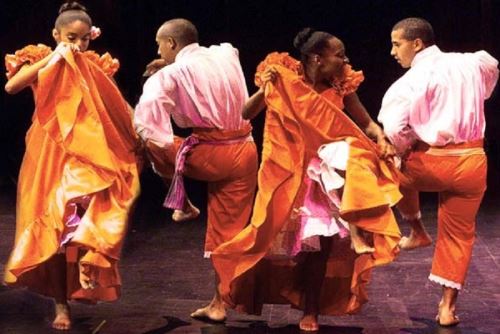

Danza

La danza de raíces afroperuanos destaca por la alegría, el ritmo, la energía y la cadencia como sus atributos principales. Entre los bailes emblemáticos resaltan el festejo, el alcatraz, la zamacueca, el ingá (danza erótico festiva), el “Baile de tierra” que se mantiene vigente en Zaña (Lambayeque), el zapateo competitivo llamado “Agua nieve”; el landó; el “Son de los diablos” interpretada en la celebración de los carnavales; y el Tondero, danza que se interpreta en pareja.

Asimismo, el Hatajo de negritos y las Pallitas, danzas colectivas masculina y femenina, respectivamente, declaradas Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Literatura, artes y deportes

El legado de la cultura afroperuana a la identidad nacional se expresa también en la literatura con notables exponentes como Enrique López Albújar, autor de la célebre novela “Matalaché”; Ricardo Palma, quien escribió sus notables “Tradiciones peruanas”, y en el siglo XX sobresalen escritores como el narrador Antonio Gálvez Ronceros y el poeta Enrique Verástegui.

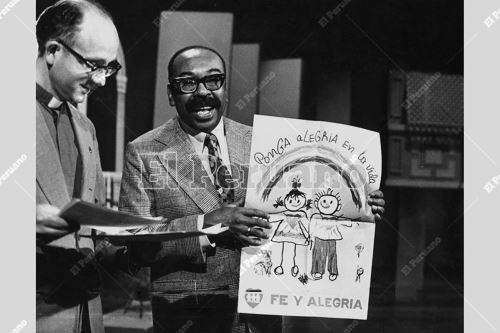

Un legado educativo para la cultura peruana son los diversos, ingeniosos y pícaros poemas, poesías y décimas de Don Nicomedes Santa Cruz, afrodescendiente ilustre que rescató y difundió su cultura, y en cuyo homenaje se instituyó el Día de la Cultura Afroperuana en la fecha de su onomástico, el 4 de junio. Quién no recuerda la tradicional poesía “A cocachos aprendí” o “Como has cambiado pelona”, que marcaron muchas generaciones y aún siguen vigentes. De igual manera, la tradición de recitar las décimas aún continúa en los departamentos del Norte (Lambayeque y Piura), en Lima y Arequipa.

En el ámbito de las artes plásticas brillaron, en el siglo XIX, el retratista José Gil de Castro y el costumbrista Pancho Fierro.

El deporte peruano tiene brillantes exponentes en disciplinas como el vóley (Lucha Fuentes, Cecilia Tait, Denisse Fajardo, Gina Torrealba, Sonia Ayaucán, Ángela Leyva, Clarivett Yllescas, entre otras); en el fútbol (Teófilo Cubillas, Héctor Chumpitaz, Valeriano López, Julio Baylón, Víctor Zegarra, Julio César Uribe, Gerónimo Barbadillo, Julio Meléndez, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Luis Advíncula y muchos más); el boxeo (Mauro Mina y Óscar Rivadeneyra); el atletismo (Fernando Acevedo), tabla (María Fernanda Reyes), entre otras.

Religión

La devoción al Señor de los Milagros es la expresión religiosa más representativa del Perú en el mundo y lleva consigo un enorme componente afroperuano desde sus inicios. La imagen fue pintada por un afrodescendiente de origen angoleño y los cánticos que acompañan la procesión tienen una reminiscencia africana innegable.

Y es precisamente en la procesión que la presencia afroperuana se hace más visible en las calles vistiendo el tradicional hábito morado. Desde la fe y devoción la presencia afroperuana ha sido aún más notable con la figura del primer santo afrodescendiente en América, y que nació en Lima: San Martín de Porres, un mulato hijo de afroperuana y español que ingresó como fraile a la orden de los dominicos y pese al prejuicio de la época llegó a ser el elegido de Dios, proclamado santo el 6 de agosto de 1962 por el Papa Juan XXIII, y representante de la fe cristiano católica en América.

Gastronomía

La gastronomía peruana es heredera de una serie de aportes culturales entre los que sobresale el legado afroperuano. Durante el virreinato las cocineras esclavas preparaban comidas a base de menudencias y entre los platos más tradicionales que surgieron de esas creaciones con excelente sazón destacan los anticuchos elaborados a partir del corazón de res; la sangrecita, preparada con sangre de pollo; el choncholí surgido a partir de las tripas de la res y del cerdo; la chanfainita, un guiso elaborado con los pulmones de la res.

Un representativo plato afroperuano es la sabrosa carapulcra, preparada a base de papa seca y acompañada de carne de chancho o de pollo. Otro plato de influencia afroperuana es el denominado “Morusa”, es una especie de puré de pallares iqueño, lonjas de chancho y tocino. En otras ciudades, como Nasca, se le conoce con el nombre de “charapana”.

Un plato típico de la cocina afroperuana de Lima es el tacu tacu, una especie de tortilla frita compacta preparada con frijoles y arroz que se sirve acompañada de guisos y frituras de todo tipo y abundante sarza criolla.

Exponentes de la cocina afroperuana es Teresa Izquierdo, que contribuyó a mantener vigente el legado de la tradición afroperuana en la gastronomía nacional, así como Esther Cartagena, reconocida representante de la culinaria chinchana.

Junto con las comidas, el aporte afroperuano se expresa en los postres. El célebre Turrón de doña Pepa, dulce tradicional que acompaña la festividad del Señor de los Milagros y que data de 1800, está ligado a la historia de la esclava Josefa Marmanillo, quien pidió al Señor de los Milagros que la curara de un mal que padecía. En retribución al favor realizado y tras habérsele revelado en sueños la receta, Josefa creo esté magnífico y original postre que en la actualidad se vende a lo largo del año.

Otro postre afroperuano destacado es el ranfañote, uno de los más antiguos de Lima vinculados a época virreinal y que se prepara con trozos de pan frito en manteca y bañados con miel que luego se acompañarían de pecanas y nueces.

El frejol colado es otra delicia nacida de manos afroperuanas y es un dulce típico de la Semana Santa en Chincha y Cañete. Finalmente, la Chapana, dulce originario de Chincha que se prepara en base a yuca, chancaca, anís y es envuelto en hojas de plátano. Se trata de un bocadillo muy presente en las calles de Chincha, Ica, Lima y otras ciudades peruanas.

Población afroperuana actual

Según el censo de población de 2017, la comunidad afroperuana constituye alrededor del 3.6 % de la población total del Perú. Las más numerosas comunidades afroperuanas se encuentran en las localidades de Zaña (Lambayeque), Barrios Altos, La Victoria, Malambo (Lima), el pueblo de El Carmen (Chincha) y el pueblo Yapatera (Piura).

Día de la Cultura Afroperuana

Desde el 4 de junio del 2006, el Perú celebra el Día de la Cultura Afroperuana con el fin de fomentar la visibilidad y reconocimiento de los aportes de esta comunidad en la identidad nacional en nuestra población. Se escogió dicha fecha en honor al nacimiento de Nicomedes Santa Cruz Gamarra en 1925, uno de los más reconocidos exponentes de esta colectividad.

(FIN) LZD/MAO

JRA

También en Andina: