Este mes se cumple un siglo del descubrimiento de la cultura Pucará o Pukara, una de las más notables civilizaciones preíncas. ¿Dónde surgió y floreció esta cultura?, ¿Qué territorio abarcó y hasta cuándo ejerció su presencia y desarrollo?, ¿Qué características tuvo y cómo influyó en otras culturas precolombinas?, ¿Quiénes estudiaron esta cultura? A continuación, las respuestas a estas y otras interrogantes.

Génesis de la cultura Pucará

La cultura Pucará surgió y floreció alrededor del lago Titicaca, en el altiplano peruano-boliviano, entre los años 500 y el 380 d. C.

El sitio que da nombre a esta cultura anterior a los incas es un templo piramidal que en su cúspide tiene una estructura en forma de letra U con patios cuadrangulares hundidos. Este sitio arqueológico se encuentra junto al pueblo de Pucará, denominado Qalasaya, el cual está constituido por una estructura escalonada de varios niveles y presenta una magnífica escalinata principal de acceso y otra escalinata accesoria con trazo escalonado en planta. En la parte superior se observan tres patios ceremoniales hundidos. Se tienen otros elementos importantes como túneles que vinculan sitios de niveles diferentes.

Características principales

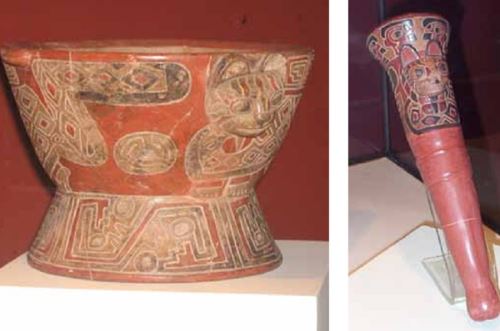

La cerámica de la cultura Pucará combina los colores naranja, rojo, negro y blanco, y presenta incisiones. Sus diseños antropomorfos y zoomorfos son un antecedente de Tiahuanaco.

Un personaje representativo de esta cultura es el denominado “Dios de los báculos”, claro precedente del personaje de los báculos de la portada del Sol de Tiahuanaco. Otras representaciones habituales de la iconografía Pukara son batracios, serpientes y otros animales relacionados con el culto al agua.

La cultura Pucará es la primera en llegar a tener una organización social avanzada que funcionó como un Estado. Creó las bases productivas mediante la realización de diversas técnicas en agricultura, como los campos elevados, camellones o waru warus, los campos hundidos o qochas, las terrazas o andenes o tacanas.

Asimismo, esta civilización creó y fabricó diversos instrumentos de labranza según la actividad a realizar. Logró la diversificación de cultivos domesticados como la papa, la oca, el olluco, el tarwi, la quinua y la cañihua. También perfeccionó y aprovechó estratégicamente la producción y consumo del chuño y de la tunta o moraya, así como con el charqui para la seguridad alimentaria de su población.

Los Pucará elaboraron piezas líticas o monolitos, representando personajes y lápidas con iconografía simbólica que estaría relacionada a sus creencias religiosas, mitología y cosmovisión. El diseño y estilo le son característicos, denotando una gran sensibilidad estética y dominio de los conceptos de la simetría.

Esa iconografía ha perdurado en el tiempo entre los desarrollos culturales posteriores anotados, y aún es observable en los textiles actuales de las comunidades de Puno. La cultura Pucará ha dejado múltiples vestigios de su presencia en diversos lugares del altiplano, como en Qaluyo, a cuatro kilómetros al norte de Pucará; en Chincheros, a ocho kilómetros al norte de la ciudad de Puno; Tunuhuiri, en las cercanías del pueblo de Ichu; en las cumbres de los cerros Llacastiti y Coanos, en la isla Amantaní y el cerro Mulusiña, en la isla Taquile, así como en la cercanía de los pueblos de Capachica, Taraco, Arapa, Conima, Juli y Azángaro.

Se tiene información arqueológica de la presencia de Pucará en las provincias de la región Cusco, como en Chumbivilcas, y también en lugares de las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna; además de localidades del norte de Chile; Copacabana y Tiahuanaco en Bolivia.

Los Pucará habrían incursionado en la Amazonía de Puno, en las provincias de Carabaya y Sandia, dado que en su iconografía se observa la presencia del otorongo o jaguar, felino que adquiere connotaciones rituales y míticas, cuya presencia es relativamente cerca de las zonas pastoriles de Macusani. Las serpientes tienen representaciones como tales o como seres míticos en diversos monolitos. De la selva proceden productos alimenticios como la hoja de coca, el ají, el rocoto y el maíz, que fueron parte de la actividad agrícola en los andenes de Sandia y Cuyo Cuyo para ser difundidos a toda el área andina, incluyendo la costa.

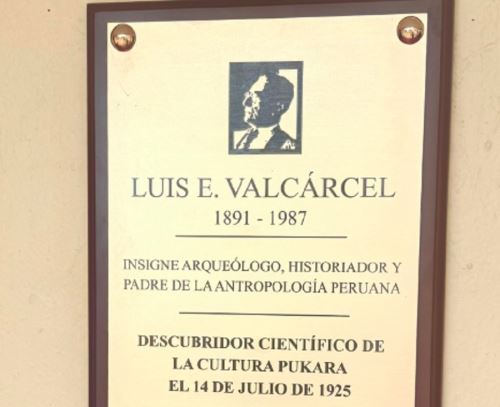

Investigadores de la cultura Pucará

La cultura Pucará ha sido estudiada inicialmente por insignes intelectuales, antropólogos y arqueólogos como Luis Eduardo Valcárcel, descubridor de esta civilización; Emilio Romero, Julio C. Tello, Manuel Chávez Ballón, Luis A. Pardo, Alfred Kidder II, Alfred Kroeber, Wendell Bennet, John Rowe, Luis Lumbreras, Jorge Flores Ochoa y Máximo Neyra.

Durante la participación del Plan Copesco (1975-1990), intervinieron, especialmente, Elías Mujica, Ernesto Nakandakari, Jorge Ismodes, Freddy Escobar, Juana Maysundo, Percy Bonnet y Percy Paz. Posteriormente y hasta la fecha realizan estudios sobre Pukara: Clark Erickson, Sergio Chávez, Karen Mohr, Margaret Hoyt, Elizabeth Klarich, Lee Steadman, Charles Stanish, Cecilia Chávez, Edmundo de la Vega, Henry Tantaleán y David Oshige, entre otros.

Todos ellos, de una u otra forma, coinciden en la importancia de Pucará en los desarrollos culturales posteriores, como Tiahuanaco, al sur, y Wari, al norte, así como para los señoríos aimaras y luego los Incas, por ser su antecesor.

Luis Eduardo Valcárcel

Este insigne investigador moqueguano llegó en julio de 1925 a Pucará, en la provincia de Lampa del departamento de Puno, a fin de estudiar las estructuras arquitectónicas allí situadas. Estas, pese a su notoriedad, no habían sido hasta ese momento sometidas al escrutinio de especialistas en arqueología.

El descubrimiento científico de la cultura Pucará por Valcárcel fue trascendental para reconocer y difundir al mundo esta importante cultura, que hasta ese momento no se conocía.

Valcárcel fue el primer investigador en llegar al pueblo de Pucará, en Puno, para estudiar esta zona arqueológica, entre el 14 y el 20 de julio de 1925, siendo acompañado por el reconocido juez puneño José Frisancho, quien tenía tierras cercanas a este lugar, y por el dibujante Víctor Guillén.

Si bien en un inicio, al divisar la zona de los “templos”, entre los que destaca Qalasaya, Valcárcel pensó que podía tratarse de la cultura Tiahuanaco. Luego de un estudio más detallado, el investigador determinó que era un estilo distinto, donde el hombre estaba representado con garras y dientes de felino, muy similar a Chavín. Valcárcel desenterró una gran cantidad de figuras de piedra y ceramios, reconociendo también en la iconografía su similitud con Tiahuanaco y con la cultura Nasca.

Finalmente, en un estudio que publicó en la revista del Museo Nacional en 1935, titulado “Litoesculturas y cerámica de Pukará”, determinó que este lugar había sido un gran centro de peregrinación y describió a este sitio arqueológico “como otro gran centro de la cultura del altiplano”.

(FIN) LZD/MAO

También en Andina: