Por Luis Zuta DávilaHace siete meses, el Perú logró la inscripción de las “Prácticas y significados asociados a la preparación y consumo del cebiche, expresión de la cocina tradicional peruana” en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, sumando así su décima cuarta expresión cultural nacional en esta prestigiosa nómina mundial.

Ayer, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, encabezó en París, Francia, la celebración de la inscripción de nuestro plato embajador de la gastronomía peruana en el mundo. Durante su intervención en la

X Asamblea General de los Estados Parte de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio inmaterial de Unesco, la ministra Urteaga sostuvo que el Perú cuenta con catorce elementos inscritos en la

Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

¿Cuáles son las expresiones culturales peruanas que son Patrimonio de la Humanidad? A continuación, detallamos cada una de ellas.

Arte textil de Taquile

El arte textil de Taquile es una de las manifestaciones culturales de la población que habita en la isla de Taquile, en el sector peruano del lago Titicaca, perteneciente a la región Puno. Este arte tiene sus orígenes en las antiguas civilizaciones que habitaron la isla, especialmente las culturas Pucará, Tiahuanaco, Colla e Inca. El aislamiento natural de la isla durante la época colonial mantuvo la tradición en los diseños, aunque el elemento español del tejido a pedal se integró en la elaboración de las prendas.

Todos los taquileños desde su infancia aprenden el arte del tejido, aunque se puede diferenciar que las mujeres prefieren los colores negro y rojo, mientras que los varones eligen negro y blanco.

Una de las prendas más características de este arte textil es el “chullo”, un gorro de punto con orejeras que lleva el varón y que éste aprende a tejer desde muy joven, haciendo su propio diseño. Los colores y diseños del chullo taquileño varían según la edad de la persona que lo utiliza, además de indicar el status social del individuo.

Otra prenda característica de los taquileños es el “cinturón calendario”, una faja en la cual se representan ciclos agrícolas, rituales e incluso eventos de la vida personal o comunal, lo que constituye un elemento importante en la tradición oral de los taquileños.

Asimismo, el “chuku” es una pieza textil a manera de bufanda de color negro o azul que las mujeres suelen llevar en la cabeza y los hombros. La vestimenta femenina se complementa con una blusa almilla y varias faldas llamadas polleras. La vestimenta se remata con una faja a la altura de la cintura a la cual se le denomina “chumpi” que, por lo general, es de color rojo.

La vestimenta en Taquile también sirve para distinguir a las autoridades tradicionales de las autoridades políticas nacionales. De esta manera, el alcalde, el jefe del registro civil, el capitán del puerto y el gobernador utilizan un poncho característico, además de sombrero y chaqueta de color negro. Mientras que los “jilakatas”, quienes son la autoridad autóctona y tradicional, llevan usualmente un cetro de madera.

Danza de Tijeras

El 16 de noviembre de 2010 esta danza fue reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en virtud a su antigüedad y valor simbólico. Cinco años antes, el Ministerio de Cultura la declaró como Patrimonio Cultural de la Nación.

La danza de tijeras tiene raíces indígenas y se originó en la región de Ayacucho. Posteriormente se difundió en las regiones de Huancavelica y Apurímac. En Apurímac la danza es denominada “gala” y la pareja de bailarines que realizan el contrapunto se llama “danzaq”. Mientras que en Huancavelica al danzante de tijeras se le denomina “tusuq”.

Los campesinos llamaban a los danzantes “Supaypa Wasin Tusuq”, que en castellano significa “el danzante en la casa del diablo”. Se atribuye al destacado escritor José María Arguedas la generalización del término “danzante de tijeras” por las tijeras con hojas separadas que los danzantes llevan en la mano derecha y que las entrechocan mientras bailan.

Según los sacerdotes de la época colonial, su lado mágico obedece a un supuesto pacto con el diablo, debido a las sorprendentes pruebas de valor que ejecutan en esta danza. Estas pruebas se denominan “Atipanakuy”.

El instrumento central de esta danza son las tijeras elaboradas con dos placas independientes de metal, de aproximadamente 25 centímetros de largo, y que juntas tienen la forma de un par de tijeras de punta roma. Actualmente, las regiones de mayor difusión de esta danza son Huancavelica, Ayacucho, Junín, Apurímac y Lima.

Huaconada de Mito

La Huaconada es una danza ritual ejecutada en la localidad de Mito, provincia de Concepción, en la región Junín. El 16 de noviembre de 2010 fue declarada por la Unesco como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad, en la quinta sesión del Comité Intergubernamental realizada en la ciudad de Nairobi, Kenia.

Los tres primeros días de enero de cada año, grupos de hombres enmascarados, denominados “huacones”, realizan en el centro del pueblo de Mito una serie de danzas coreografiadas. Estos personajes representan el antiguo consejo de ancianos y se convierten en la máxima autoridad del pueblo mientras dura la huaconada. Ponen de relieve esta función tanto sus látigos, llamados “tronadores”, como sus máscaras de narices prominentes que evocan el pico del cóndor, criatura que representa el espíritu de las montañas sagradas.

En la danza intervienen dos clases de “huacones”: los ancianos, vestidos con atuendos tradicionales y portadores de máscaras toscamente esculpidas que infunden respeto y miedo; y los jóvenes, engalanados con indumentarias de colores y portadores de máscaras más trabajadas que expresan terror, tristeza o burla. Durante la huaconada, estos últimos realizan una serie de pasos de danza estrictamente limitados en torno a los ancianos que, debido a su edad, gozan de una mayor libertad para improvisar movimientos.

Una orquesta toca diversos ritmos al compás de la “tinya”, un tamboril indígena. La huaconada, que es una síntesis de diversos elementos andinos y españoles, integra también nuevos elementos modernos. Solo pueden ser “huacones” los hombres de buena conducta y gran integridad moral. La danza se transmite tradicionalmente de padres a hijos y los vestidos y las máscaras se heredan.

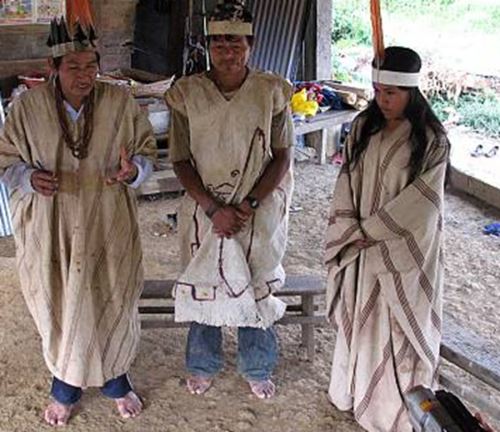

Eshuva

La eshuva es el nombre que se le da a un conjunto de rezos cantados propios de la etnia Huachipaeri, en lengua Harakmbut, y que tienen como objetivo la invocación de los espíritus de la naturaleza, tanto plantas, animales, así como seres sobrenaturales de la selva. Esta invocación se realiza para la obtención de favores positivos o negativos.

El eshuva fue proclamada por la Unesco

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, el 22 de noviembre del 2011. Un año antes, el Ministerio de Cultura reconoció a esta manifestación oriunda como

Patrimonio Cultural de la Nación, el 11 de marzo del 2010. Si bien integra la

Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial, esta expresión requiere medidas urgentes de salvaguardia.

El eshuva es un canto que no es instrumentado y se realiza exclusivamente en lengua Harakmbut. Hacia el 2010, se conocían a 12 intérpretes del eshuva, todos correspondientes al subgrupo Huachipaire. La enseñanza del eshuva se realiza de manera oral, y el número de aprendices del eshuva continúa disminuyendo drásticamente, por lo que corre el peligro de extinguirse.

El Ministerio de Cultura registró en el año 2010 a diez rezos cantados de eshuva, pero se tiene conocimiento de que existen muchos más que se intentan documentar para su salvaguardia. La etnia Harakmbut se encuentra subdividida en siete grupos étnicos que son: Amarakaeri, Arasaeri, Huachipaire, Kisamberi, Pukirieri, Sapiteri y Toyoeri.

En la cosmovisión Harakmbut, el mundo que habitan se denomina “wandari”, existiendo también un mundo de arriba denominado “kurundari” y un mundo de abajo llamado “seronhaihue”. Además de estos mundos, existen también otros lugares míticos inalcanzables para los seres humanos.

Asimismo, coexisten con los seres humanos varios espíritus de la selva como los “wuaneri” (espíritus del río) o los “numberi” (espíritus del bosque). Todos los seres sobrenaturales pueden ser buenos o malos a la vez, denominándose “oteri” cuando actúan con bien, y “asito” cuando actual con mal. El mundo tiene una energía que envuelve a todos los seres y que están en equilibrio. Cuando este equilibrio se rompe es necesario restaurarlo y corresponde a los seres humanos intervenir con el “eshuva”.

El eshuva puede ser utilizado tanto positivamente como negativamente. En el caso del uso positivo, éste se usa frecuentemente para conocer la causa de las enfermedades o males de salud. En el caso del uso negativo, es utilizado para causar la muerte, aunque este último caso el rezo se hace secretamente. El eshuva es también utilizado en otras ceremonias como el “embatare” o los entierros. Durante el eshuva se invoca al espíritu para ingresar en un cuerpo humano y darle determinados atributos, impregnando un estado mental en los creyentes del eshuva que les da un sentimiento de invulnerabilidad.

Señor de Qoyllur Riti

Es una festividad religiosa que se celebra entre mayo y junio de cada año, en las faldas del nevado Ausangate, en la provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco. Se trata de una de las mayores actividades religiosas de la sierra sur peruana y que congrega una gran cantidad de devotos y peregrinos que proceden de diversos pueblos y ciudades del Perú y otros países.

El

27 de noviembre de 2011 la Unesco inscribió a la peregrinación al santuario del

Señor de Qoyllur Riti como integrante de la

Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Siete años antes, el 10 de agosto de 2004, esta festividad y el santuario del Qoyllur Riti fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura.

La festividad es organizada por la Hermandad del Señor de Qoyllur Riti, que también se encarga de mantener el orden durante la celebración. Los preparativos empiezan el Día de la Ascensión (40 días después de la conmemoración de la resurrección de Cristo) con la procesión del Señor de Qoyllur Riti desde su capilla en Mawallani hasta su santuario en Sinakara. El primer miércoles después de Pentecostés, una segunda procesión lleva una efigie de Nuestra Señora de Fátima desde el santuario de Sinakara hasta una gruta cuesta arriba. Estas delegaciones incluyen un gran elenco de danzantes y músicos vestidos en cuatro estilos principales.

La mayoría de los peregrinos llegan el llamado “domingo de Trinidad”, que es cuando la eucaristía sale en procesión por el santuario. Al siguiente, el Señor de Qoyllur Riti es llevado en procesión a la gruta de la virgen y traído de vuelta. En la noche de este segundo día los elencos de danzantes bailan por turnos en el santuario.

Al amanecer del tercer día, ukukus agrupados por naciones escalan los glaciares del monte Colquepunku para recoger cruces puestas en la cima, también traen consigo bloques de hielo que la creencia popular les atribuye propiedades medicinales.

Puente Q'eswachaka

El ritual de renovación del puente Q'eswachaka, ubicado sobre el río Apurímac, en el distrito de Quehue, en la provincia cusqueña de Canas, se realiza mediante un modelo de trabajo que data de tiempos incaicos denominado “minka”. Este trabajo tiene diversas actividades rituales y festivas que duran cuatro días, y por lo general se inicia el segundo domingo de junio de cada año.

El primer día se celebra un rito al apu Quinsallallawi, el cual se realiza durante el amanecer; mientras esto sucede se acopia el “qoya ichu”, fibra vegetal con la que se fabrica el puente colgante, que luego se trenza en soguillas denominadas “qeswas”. La actividad del trenzado la realizan las mujeres bajo la supervisión de un “chakaruwak” o especialista.

Durante el segundo día se desarma la estructura de ichu del puente viejo, se sacan los clavos de piedra que sostienen el puente y se colocan sogas que son la base de la estructura del puente nuevo. El tercer día se terminan los pasamanos y la superficie por donde se caminará.

Finalmente, al cuarto día se festeja con danzas y mucha comida típica, dado que el trabajo comunal siempre fue considerado como día de fiesta por los ancestros peruanos.

Fiesta de la Virgen de la Candelaria

El 27 de noviembre de 2014, esta danza originaria de la región Puno y que se ejecuta en febrero de cada año, fue declarada por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Representa la más grande manifestación cultural, musical, dancística y religiosa del Perú y América, por la cantidad de símbolos y manifestaciones artístico-culturales propias de las culturas quechua, aimara y mestiza, la cual se realiza en el mes de febrero de cada año.

Esta festividad en honor a la Virgen de la Candelaria, que se remonta a la época colonial, presenta los siguientes momentos: los ensayos, las novenas, albas de fiesta, entrada de cirios, entrada de k'apos, vísperas, octava, veneración, cacharpari.

La parte medular de la festividad es la expresión religiosa, festiva y cultural como danza, música y artes y diversas costumbres y expresiones, organizada por la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno, que convoca la presencia de más de 180 conjuntos, entre danzas que proceden de las comunidades de Puno, y los conjuntos de danzas organizados en los distintos barrios de la ciudad capital de esa región.

Participan directamente alrededor de 100,000 danzantes y unos 10,000 músicos, a los que hay que añadir el concurso indirecto de otras 35,000 personas, entre autoridades, dirigentes barriales, turistas nacionales y extranjeros, así como artesanos en la confección de caretas, botas y zapatos, cascabeles y otros elementos utilizados por los danzantes.

Lengua y cultura zápara

El patrimonio oral y las manifestaciones culturales del pueblo indígena zápara, que habita a ambos lados de la frontera peruano-ecuatoriana

fue declarado en

2001

Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco, convirtiéndose en una de los pocos

reconocimientos binacionales otorgados por dicha organización de las Naciones Unidas. Su inscripción en la

Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco se produjo en 2008.

Las estimaciones de los especialistas difieren, pero todos coinciden en señalar el riesgo de extinción de esta cultura, dado que la población étnica estimada actualmente asciende a solo 400 personas.

De ese total, alrededor de 200 indígenas habitan en la provincia de Maynas, región Loreto, mientras que una cantidad similar radica en la provincia ecuatoriana de Pastaza. La fonología de la lengua zápara es relativamente simple, con sólo cuatro vocales y 15 consonantes.

Danza del Wititi

La danza del wititi del valle del Colca es un baile popular tradicional que guarda relación con el comienzo de la edad adulta. Se trata de una danza originaria de la localidad de Tapay, en el departamento de Arequipa.

Reviste la forma de un ritual de cortejo amoroso y suelen interpretarla los jóvenes durante las festividades religiosas que se celebran a lo largo de la estación lluviosa.

Las parejas de bailarines y bailarinas, denominados “wititis”, se alinean en filas y ejecutan diversos pasos al compás de la música. Los hombres llevan una indumentaria militar que consiste en una montera (casco de protección), camisa militar o polaca, llicllas entrecruzadas en el pecho, y una pollera femenina. Debido a que las autoridades en la época colonial prohibieron el uso de la vestimenta militar inca, la pollera reemplazó al “unko”, prenda parecida a la falda que usaban los guerreros de entonces.

Todo wititi varón lleva como seguro de las dos liccllas el “Chumpi” y opcionalmente la “huaraca”. Los capitanes se distinguen por llevar la “wifala”.

Por su parte, las bailarinas llevan trajes finamente bordados con motivos naturales de colorido vistoso y van tocadas con sombreros característicos, diferenciándose las “collawas” de las “cabanas” por el tipo de sombrero. Las primeras usan sombrero blanco de paja que hace alegoría al nevado Collawata y bordados con tendencia a hilos de auquénidos coloridos; mientras que las Tapayeñas llevan un paño con finos hilos incrustados con rosarios e hilos de imitaciones de oro y plata.

La representación del wititi coincide con el inicio del ciclo de producción agrícola y simboliza el renuevo de la naturaleza y la sociedad. Esta danza consolida los vínculos sociales y la identidad de los pueblos del valle del Colca, que compiten para presentar los mejores conjuntos de danza, renovándola así continuamente y perpetuando al mismo tiempo su carácter tradicional.

Los niños y los jóvenes aprenden el wititi mediante la observación directa, tanto en las escuelas como en las fiestas familiares celebradas con motivo de bautismos, cumpleaños y bodas.

A nivel nacional, hay grupos de bailes folclóricos que también interpretan esta danza por haberla integrado en sus repertorios coreográficos. El 14 de julio de 2009 esta danza fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura.

El Hatajo de Negritos y Las Pallitas

Estas dos danzas del sur de la costa central del Perú fueron inscritas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco en la reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, realizada del 9 al 14 de diciembre de 2019 en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia.

El Hatajo de Negritos y Las Pallitas son dos danzas complementarias, oriundas del departamento de Ica, que se bailan en el sur de la costa central del Perú.

Acompañadas de músicas y canciones, estas expresiones culturales forman parte de las celebraciones navideñas. Son representaciones bíblicas de la visita de los pastores al niño Jesús y de la llegada de los reyes Magos en las que se mezclan tres corrientes culturales: los valores del mundo andino prehispánico, el catolicismo europeo y el legado de los ritmos musicales de los de africanos traídos a esta parte del Perú en la época colonial.

De esta compleja confluencia de diversas culturas surgieron esas dos danzas, representativas de la identidad de los afroperuanos y mestizos. El Hatajo de Negritos lo bailan varones zapateando al son de un violín y de campanillas, mientras entonan canciones.

En cambio, la danza de Las Pallitas la ejecutan mujeres que zapatean y cantan al son de una guitarra.

Consideradas verdaderos símbolos de devoción religiosa y contemplación espiritual, ambas danzas se practican en grupo y pueden congregar hasta medio centenar de bailarines. Estos recorren durante los meses de diciembre y enero las plazas públicas e iglesias de muchas localidades, así como algunos hogares familiares.

Las jóvenes generaciones se familiarizan con estas dos expresiones del patrimonio cultural vivo desde la más tierna infancia. Alentados por los adultos, los niños aprenden en signo de devoción a cantar numerosos villancicos navideños, así como a zapatear y ejecutar pasos de baile.

Jueces de Agua de Corongo

El Sistema Tradicional de Jueces de Agua de Corongo fue inscrito en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, durante la duodécima sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que tuvo lugar del 4 al 9 de diciembre de 2017 en la isla de Jeju, República de Corea.

El Sistema Tradicional de Jueces de Agua de Corongo es una estructura organizativa creada por los habitantes de esta provincia del departamento de Áncash, en la sierra norte del Perú, que gestiona el abastecimiento de agua y cultiva al mismo tiempo la memoria histórica.

Los orígenes de este sistema se remontan al periodo preincaico y su objetivo primordial es lograr un abastecimiento equitativo y sostenible de agua, así como una gestión adecuada la tierra, a fin de que las generaciones venideras puedan seguir disfrutando de estos dos recursos naturales esenciales en buenas condiciones.

Los depositarios principales de este elemento del patrimonio cultural son los habitantes de Corongo, dado que ese sistema regula sus actividades agrícolas. Su máxima autoridad es el juez de agua, que se encarga de la gestión de los recursos hídricos y de la organización de las fiestas más importantes de la ciudad.

Pilar de la identidad cultural y la memoria histórica de los coronguinos, el sistema se basa en tres principios fundamentales: la solidaridad, la equidad y el respeto de la naturaleza.

El significado, la importancia, las funciones y valores del sistema se trasmiten a las nuevas generaciones en el seno de las familias e instituciones públicas, y también en los centros docentes de todos los niveles de enseñanza mediante el aprendizaje de las danzas emblemáticas de Corongo, íntimamente vinculadas a este elemento.

Entre los valores transmitidos figura el conocimiento de la relación de San Pedro, patrón de la ciudad, con el agua y, por ende, con la prosperidad y el bienestar. Este conocimiento se adquiere desde la infancia mediante la tradición oral o la participación en celebraciones religiosas.

Cerámica Awajún

Los valores, conocimientos, saberes y prácticas del pueblo awajún asociados a la producción de cerámica fueron inscritos en 2021 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco, durante la decimosexta sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial que se celebró de manera virtual, del 13 al 18 de diciembre de 2021.

El pueblo awajún del norte del Perú considera que el arte de la alfarería es un paradigma de su armoniosa relación con la naturaleza. El proceso de fabricación de la cerámica comprende cinco fases: la recogida de la materia prima, el modelado, la cocción, la ornamentación y el acabado. Cada una de estas fases tiene un significado especial y está asociada a una serie de valores transmitidos por tradición oral.

La producción de los objetos de cerámica requiere poseer conocimientos especiales y dominar técnicas particulares para crearlos y decorarlos. Las artesanas que los fabrican utilizan una serie de instrumentos específicos: piedras para triturar y pulimentar, tablas de madera, un utensilio para modelar y un pincel cuyo pelo está confeccionado con cabellos humanos.

Decorados con formas geométricas inspiradas en elementos de la naturaleza como plantas, animales, montañas y estrellas, los recipientes fabricados sirven para cocinar, comer, beber y servir comidas, pero también se utilizan en la celebración de rituales y ceremonias.

Esta práctica milenaria del pueblo awajún no sólo expresa la personalidad, generosidad y vida íntima de quienes la realizan, sino que además ha desempeñado una función social importante porque ha ofrecido a sus mujeres la posibilidad de empoderarse, al asumir su fabricación y ornamentación a la vez que siembran y cultivan las plantas utilizadas en esas tareas.

Las principales depositarias de los conocimientos, saberes y prácticas de este elemento del patrimonio cultural inmaterial son las “dukúg”, sabias ancianas que los transmiten de generación en generación a las demás mujeres de sus familias.

Cebiche

El 6 de diciembre del 2023, el Comité Intergubernamental de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, reunido en Kasane (Botswana), inscribió las 'Prácticas y significados asociados a la preparación y consumo del cebiche, expresión de la cocina tradicional peruana', en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

El cebiche es un plato tradicional en Perú preparado con pescado crudo marinado en limón, sazonado con ají y sal y acompañado de productos locales. Este plato se consume tanto en el día a día como en ocasiones festivas. Está asociado con momentos de celebración y reuniones sociales, así como con rituales, como la fiesta de San Pedro, patrón de los pescadores artesanales.

El cebiche puede ser preparado en casa o vendido en lugares tradicionales como las cebicherías, donde el trabajo de las cocineras tradicionales es destacable. Su preparación y consumo implican prácticas, conocimientos y significados específicos en cada etapa, desde la pesca hasta la preparación del plato, pasando por el cultivo de los ingredientes.

Dado que las recetas varían de una región a otra, el plato también refuerza la identidad cultural regional. Los conocimientos y técnicas se transmiten generalmente dentro de las familias y complementadas con programas de formación, por ejemplo, para contribuir a la buena gestión de los recursos naturales. Los detentores consideran que existe una correlación directa entre la calidad y el sabor del plato y los productos locales y sostenibles. En consecuencia, han desarrollado medidas tomadas por las comunidades para la protección y recolección de los ingredientes tradicionales, como diversas especies de pescado.

(FIN) LZD/MAO

También en Andina:

Publicado: 12/6/2024