Entre los promotores e impulsores de la creación de la República del Perú destaca José Faustino Sánchez Carrión, prócer, ideólogo y defensor tenaz de este sistema de gobierno que expresa con mayor nitidez la voluntad política de los ciudadanos. ¿Quién fue este notable precursor y protagonista del proceso de nuestra independencia?, ¿Cuál fue su aporte a la génesis de nuestra nación y al devenir político de nuestro país?, ¿Qué se conmemora este 2025 sobre este eminente tribuno peruano?

El establecimiento del sistema republicano en el Perú durante los primeros años de la independencia tuvo como protagonista central al jurista y notable orador José Faustino Sánchez Carrión.

Patriota acérrimo y destacado intelectual, su corta vida es un testimonio de la lucha política, ideológica y militar por la construcción de un Estado funcional y un país libre y soberano, en el agitado siglo XIX, capaz de ofrecer a su población la oportunidad de progresar social y económicamente.

Biografía de José Faustino Sánchez Carrión

Según el ensayo sobre José Faustino Sánchez Carrión, escrito por la historiadora peruana Carmen McEvoy para la serie numismática

Constructores de la República: Bicentenario 1821-2021, del Banco Central de Reserva del Perú, este precursor, catalogado como un “

profesor de turbulencia” por el poder virreinal y conocido como el

Solitario de Sayán, nació en

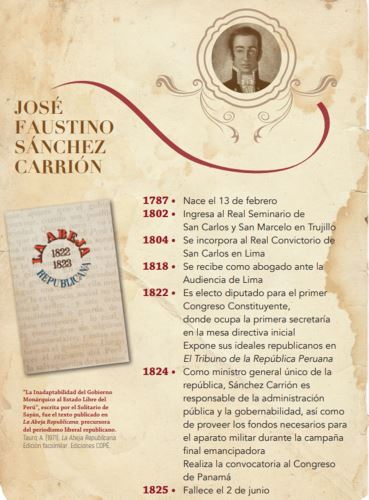

Huamachuco, el 13 de febrero de 1787, en el seno de una familia renombrada pero venida a menos.

Fue tal vez esta situación precaria la que lo llevó a ingresar, a los quince años, al Seminario de San Carlos y San Marcelo de Trujillo. Allí articuló un par de oraciones en latín que atrajeron la atención de sus maestros. No cabe la menor duda de que fue una combinación de inteligencia, disciplina y fuerza de voluntad la que le allanó el camino hacia Lima, donde en 1810 pronunció su célebre Oda a Baquíjano. En ella se refirió al “talento peruano” y a la “alta muralla que una mano impía” levantó para “cerrar a los nativos el derecho de gobernarse”.

Un año después, y ya como estudiante avanzado del Real Convictorio de San Carlos, el futuro diputado enunció ante el ayuntamiento un encendido discurso demandando que los votos de los colegiales carolinos fuesen aceptados en el acto electoral que ocurría en los claustros de dicha institución.

La celebración, en 1813, del primer aniversario de la promulgación de la Constitución de Cádiz permitió que el huamachuquino hiciera gala, esta vez frente al virrey José Fernando de Abascal, de su elocuencia y su credo libertario.

Entre 1815 y 1818, año en el que se recibe de abogado, Sánchez Carrión ejerció en San Carlos la cátedra de Derecho Canónico, Artes, Digesto Viejo (derecho romano), Filosofía, Matemáticas y Jurisprudencia.

Las tendencias liberales de Sánchez Carrión, llamado también el Tribuno de la Revolución, lo colocaron, primero, en la mira del virrey Abascal y, después, del virrey Joaquín de la Pezuela. Fue este último quien lo obligó a salir de Lima y buscar refugio en Huamachuco. Por ello y por otras razones, la independencia lo encontró en el norte del Perú, donde participó en la proclamación de la república en Trujillo, el 29 de diciembre de 1820, y en su patria chica, Huamachuco, el 1 de enero de 1821.

La república liberal, defendida por Sánchez Carrión, fue un espacio donde podían concretarse los sueños de adelanto material y de orden, pero ella era también percibida como la cuna de la libertad, de la dignidad y del honor. Así, es posible identificar, por un lado, los intentos de construir un Estado y, por el otro, los deseos de forjar una nación desde la sociedad civil.

Dentro de ese contexto, el proyecto monárquico de Bernardo Monteagudo, asesor político del general José de San Martín, fue confrontado por los republicanos peruanos, quienes, liderados por el Solitario de Sayán, utilizaron la prensa para defender su posición política e ideológica.

Su argumento central, esgrimido en las jornadas de julio de 1822, fue que las discusiones que afectaban al país no podían hacerse a puerta cerrada; por ello, cualquier decisión sobre el futuro del Perú debía contar con la aprobación de la ciudadanía.

Un análisis de la Carta sobre la inadaptabilidad del gobierno monárquico de Sánchez Carrión permite acercarse a un republicanismo que irá madurando y fortaleciéndose en medio de la guerra.

La discusión entre monárquicos y republicanos, en la que participa activamente, permite revelar la incompatibilidad, percibida por los primeros, entre la república soñada y la heterogeneidad social y cultural propia del Perú. La defensa del orden republicano, “el más digno e ilustre” que podía darse a “la raza humana”, da cuenta de la intencionalidad pedagógica que asume el republicanismo peruano y de su estrecha asociación con al menos tres conceptos: la libertad, la opinión pública y la ciudadanía.

De acuerdo con Sánchez Carrión, el objetivo de la independencia fue la libertad, sin la cual “los pueblos eran rebaños y toda institución inútil”. Dentro de esa lógica, la monarquía era “una herejía política” para un “estado verdaderamente libre” como el peruano.

El arraigo en el Perú de una cultura cortesana abonaba el argumento a favor de un gobierno republicano capaz de “frustrar los ardides del despotismo” y “los siniestros principios de una política rastrera”. El régimen monárquico, en donde lo que primaba era el “arte de pretender” y la "indolencia frente a la verdad y la salud de la comunidad”, era una amenaza constante contra “las virtudes cívicas” sobre las que debía asentarse la república, porque “debilitada” su fuerza y “avezados al sistema colonial”, los peruanos serían, bajo una monarquía, “excelentes vasallos y nunca ciudadanos”.

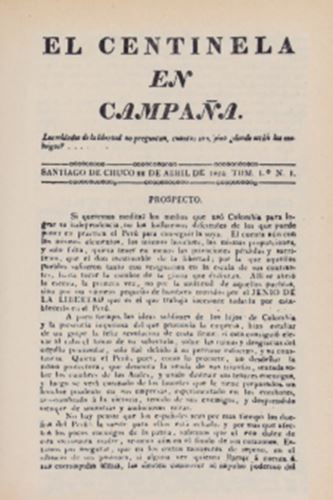

Dentro de ese contexto, Sánchez Carrión opinaba que la discusión en la Sociedad Patriótica, a favor de la monarquía, era “una negociación de gentes privadas”. Su ataque a la “política clandestina” del régimen protectoral, en las páginas de La Abeja Republicana, muestra que la batalla decisiva por la causa de la república ocurrió en la esfera de la opinión pública. En efecto, en su "Prospecto", el redactor de La Abeja recordaba que “la imprenta era el único medio de “contener a los déspotas” y de “dirigir la opinión de los ciudadanos”.

La solución del dilema republicano debía darse en un contexto histórico (“La historia es una lección para el linaje humano y de ella debemos sacar ejemplo”), pero además sustentarse en la experiencia diaria. Dentro de esa línea argumentativa, el mayor desafío era crear “un gobierno central, sostenido por la concurrencia de gobiernos locales” resguardados por la Constitución, único dique de contención contra “la liberticida ambición” de sus “pretendidos legisladores”.

Preservar a la república de su peor enemigo, la anarquía provocada por las facciones políticas requería de la división de poderes, del ejercicio permanente de la ciudadanía y de la unión estrecha entre los partícipes del pacto republicano. La construcción de una república en un “vasto Estado” como el peruano, que fue visto por los monárquicos como un problema insalvable, dependía de la buena marcha de “la administración municipal”, considerada desde sus inicios como la piedra angular del sistema republicano.

Un punto que interesa analizar por su relación con el modelo federalista y municipalista anteriormente señalado es el vínculo que la república debía tener con los indios y con todos los pueblos que la conformaban. Respecto al primer punto, Sánchez Carrión señalaba que los indígenas eran un pueblo que había alcanzado un alto grado de civilización, muchísimo antes de la llegada de los españoles. Después de la conquista y a través de las más duras de las opresiones, ellos consiguieron hacerse de su libertad.

Por introducir nuevos argumentos y una estrategia política exitosa, que permitirá que la primera generación de políticos peruanos se deshaga de Monteagudo, el todopoderoso secretario del Protectorado, la carta de Sánchez Carrión expresa el lenguaje secular de la revolución política y cultural que la independencia trajo a la superficie.

Desarrollado a lo largo de varios años de enfrentamiento soterrado contra el autoritarismo del virrey Abascal y su heredero Pezuela, en dicho lenguaje los descontentos, las aspiraciones y las tradiciones culturales serán expresadas mediante un vocabulario simple y elocuente. La posibilidad que tuvieron los republicanos peruanos de hegemonizar la esfera pública y de diseminar una serie de conceptos, siendo el más importante el de la libertad, estuvo estrechamente unida al declive de la nobleza colonial, que fue seriamente golpeada por la política económica del gobierno protectoral.

En las “Instrucciones para el pueblo de Huarmey”, por ejemplo, se observa la obsesión por el detalle que caracterizó a los constructores de una república que era guerrera e itinerante, además de interesada por consolidar su influencia y su poder en las zonas más alejadas del país. Así, el juicio de residencia debía reestablecerse y los funcionarios ladrones debían de ser destituidos y ejemplarmente castigados, de acuerdo con las "Instrucciones".

Además del intento de ejercer un control estricto sobre las autoridades y de velar por los intereses de los pueblos, Sánchez Carrión mostrará su interés por mejorar la calidad hospitalaria, el sistema de correos y la educación de las provincias del Perú. Sin embargo, es importante recordar que existe una localidad, “la fiel provincia de Huamachuco”, que estará siempre presente en su memoria y, por ello, simbolizará el posicionamiento de las provincias, muchas de ellas marginadas y olvidadas, durante la campaña de 1824 que él lidera al interior del país.

¿Cuál era el precio, se preguntaba el Solitario de Sayán, para un desarrollo completo que involucrara la perfección civil de los indios? El problema podía resolverse, entre otras cosas, examinando el genio del poblador de la sierra, observando la fecundidad de su imaginación, así como su perspicacia y comprensión para enfrentar los problemas más difíciles.

El Perú contaba con los elementos que en otras tierras se encontraban esparcidos para poner en acción algún ensayo que ayudase a mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos. La respuesta a “la cuestión indígena”, como la llamó desde mediados del siglo XIX en adelante la segunda generación de liberales, es muy vaga, por decir lo menos. Sin embargo, el compromiso concreto con el “Perú profundo” que Sánchez Carrión conocía de primera mano no se puede negar. De ello da cuenta la Carta a los indios de las provincias interiores, firmada por los miembros del primer Congreso Constituyente, instalado en setiembre de 1822 y donde Sánchez Carrión se desempeñó como primer secretario.

“Nobles hijos del sol, amados hermanos, a vosotros virtuosos indios, os dirigimos la palabra, y no os asombre que os llamemos hermanos; lo somos en verdad, descendemos de unos mismos padres; formamos una sola familia y con el suelo que nos pertenece, hemos recuperado también nuestra dignidad y nuestros derechos”, afirma.

Los autores de la Carta a los indios recordaban sobre los trescientos años de esclavitud en “la humillación más degradante” de la población indígena. Era por ello que la independencia que se les planteaba a los “indios de las provincias interiores del Perú” no era una cuestión meramente ética. Ello porque “los injustos usurpadores” venidos de Europa robaron el oro y la plata de los peruanos, impusieron tributos a las comunidades indígenas y se posesionaron de los pueblos.

La Carta también afirmaba que el congreso republicano, conformado por los “más honrados y sabios vecinos” de las provincias liberadas, dictaría leyes a favor de los indígenas. “Vosotros indios, sois el primer objeto de nuestros cuidados. Nos acordamos de lo que habéis padecido y trabajamos para haceros felices en el día. Vais a ser nobles, instruidos, propietarios y representareis entre los hombres todo lo que es debido a vuestras virtudes”, sostiene.

De la mirada hacia el interior del Perú de Sánchez Carrión, un provinciano que entendió el mundo rural de primera mano, surge la relación inclusiva e igualitaria que él abiertamente propone con “los pueblos” de la república. Este tema, escasamente estudiado, se hace evidente en el exordio o exposición de motivos de la Constitución. Ahí se señalaba la igualdad de derechos de todas las partes, hasta la más minúscula y alejada, que conformaban la República del Perú.

Cada localidad, distrito o provincia poseía “libertad, existencia y propiedades”, y no porque “la casualidad” le hubiera concedido a miles de peruanos su partida de nacimiento en “pueblos apartados”, aquellos iban a ser menos felices por la distancia del “poder supremo”. La propuesta central era “igualdad” en toda la extensión del Estado, “igualdad ante la ley entre los ciudadanos, igualdad en el ejercicio de esta entre todas las provincias; un mismo linaje de justicia para todos; vigilancia y el ser igual en todo”.

Si ello ocurría, opinaba el joven diputado, la república se fortalecería y nada podría perturbarla, “ni de dentro ni de fuera”. Uno de los análisis más lúcidos del pensamiento y obra de Sánchez Carrión, que es el de Roberto Gamio Palacio, señala su periplo mental y físico de Huamachuco a Lima, con una primera parada en Trujillo.

Así, la conciencia política del Solitario de Sayán se forja en el mundo de la pequeña localidad, para irse ampliando y cobrando los contornos de lo local a lo nacional y de ahí a lo continental, expresado en el Congreso de Panamá. Verificado este aserto a través del análisis de centenares de cartas y de documentos, el argumento se sostiene en un hecho muy concreto: desde su terruño serrano, Sánchez Carrión va concibiendo un original horizonte para la República del Perú que engarza lo local, lo nacional y lo continental. Este proceso, que obviamente no es lineal, muestra un deseo de integración en el cual subyace la relación de interdependencia de las provincias y la capital peruana, y, en un estadio posterior, la solidaridad del Perú con América, que parte de la base de un origen y destino comunes. De esa manera, Panamá se convierte en el destino final de un periplo político e intelectual que se inicia en la ciudad serrana de Huamachuco.

Legado de José Faustino Sánchez Carrión

El proyecto político de Sánchez Carrión y los liberales consta, bueno es recordarlo, de una serie de propuestas y de logros muy concretos. Entre ellos cabe mencionar el triunfo de la república sobre la monarquía; la dación de la primera constitución del Perú con tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del electoral; la instauración del Poder Judicial en la Corte Suprema y cortes judiciales; la fundación de una suerte de reforma agraria que, con todas sus obvias limitaciones, se inicia en tierras del Estado; el fomento de la minería y del trabajador minero; el establecimiento de un severo régimen de moralidad para los servidores públicos; el reconocimiento de la carrera administrativa; la descentralización política, administrativa y económica con la elección de las autoridades, con las municipalidades y las juntas departamentales; un proyecto educacional con universidades y escuelas normales en las capitales de departamento; y el establecimiento de las elecciones con el voto secreto y obligatorio.

Sin embargo, la obra culminante de Sánchez Carrión la realiza como ministro general único del Perú en la campaña de 1824. El análisis de las circulares y oficios redactados por Sánchez Carrión, reunidos por el magistrado e historiador Luis Antonio Eguiguren, muestra la dimensión de la empresa político-militar en la que se embarcaron el ministro y el Congreso liberal responsable de invitar a Simón Bolívar y de legitimar, algunos meses después, su estadía en el Perú.

Mediante la lectura de esta extraordinaria fuente documental es posible tomarle el pulso a la campaña militar de 1824, en su aspecto material. La constante necesidad de recursos, el pago de cupos y contribuciones, y las órdenes de destierro a los godos y otros enemigos externos de la revolución se entrelazan con el sustento ideológico de la campaña final por la independencia, que se expresa en El Centinela en Campaña, donde desempeña el papel de editor y de colaborador.

Abogado, al fin y al cabo, Sánchez Carrión se vale también de circulares y oficios para ir modelando el tipo de república que los liberales tienen en mente. Así, el diputado huamachuquino da instrucciones específicas a los visitadores de provincias para dar el inicio del reparto de tierras. El objetivo de esta medida era aumentar los recursos fiscales y promover la agricultura de acuerdo con las necesidades de cada localidad. La idea era mantener a los indios en control de sus propiedades y otorgarles títulos a las otras castas, siempre y cuando no hubiera fraude. Por otro lado, como lo recuerda muy bien Basadre —quien, como se indicó al inicio, señala a Sánchez Carrión como el “hombre más eminente de la Emancipación”—, los prefectos e intendentes fueron llamados a hacer estudios geográficos, estadísticos y económicos de sus respectivas circunscripciones para enviarlas a Lima con la finalidad de promover el desarrollo de las provincias del Perú.

La dictadura transitoria para una república que, como la peruana, era incapaz de cuidarse por sí sola y menos construir su representación política fue sancionada mediante el decreto del 10 de setiembre de 1823, el cual estableció que "solo un poder extraordinario en su actividad y facultades" era capaz de "poner término a la presente guerra y salvar a la República" de los graves males en que se hallaba envuelta. Junto con el modelo de república militarizada, de estirpe romana, los liberales introdujeron en la Constitución de 1823, en sus artículos 4 y 5, el derecho del pueblo a la insurrección contra los gobernantes despóticos. De esa manera y sobre la base de estos dos conceptos, aparentemente antagónicos, pero a la larga complementarios, se creó la plataforma legal para el convulso siglo XIX.

Sánchez Carrión cumplió un papel fundamental en el gobierno de una dictadura que no solamente legitimó la corporización del poder en una sola persona, sino que la dotó de una infraestructura económica y política. El nombramiento de autoridades políticas en la ruta hacia Junín y Ayacucho tiene que ver, sin lugar a dudas, con la presencia del Estado republicano en las provincias.

El 3 de abril de 1824 Sánchez Carrión recibió de Bolívar la investidura de secretario general de los negocios de la República Peruana o ministro único, y como tal acompañó al Libertador a lo largo de toda su campaña en suelo peruano, del 26 de marzo a 28 de octubre de 1824. En una carta a Francisco de Paula Santander, Bolívar escribió lo siguiente sobre el ilustre tribuno peruano: “El señor Carrión tiene talento, probidad y un patriotismo sin límites”.

El 28 de octubre de 1824, Bolívar organizó nuevamente su gobierno en Jauja y nombró a Sánchez Carrión como ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, cargo que ejerció hasta el 26 de febrero del año siguiente. Le acompañaba el coronel Tomás de Heres como ministro de Guerra, y el sabio Hipólito Unanue como ministro de Hacienda. En la fase final de la guerra contra los españoles, sugirió al almirante Jorge Martín Guise, de acuerdo con Bolívar, la iniciación de la campaña marítima, que determinó que las últimas naves españolas se retiraran de las costas peruanas. El 7 de diciembre de 1824, dos días antes de la batalla de Ayacucho, cursó a los gobiernos americanos la invitación a un congreso anfictiónico, a realizarse en Panamá. En este sentido compartió plenamente con Bolívar el ideario de la unidad hispanoamericana, que por el momento no se concretó.

Cuando Bolívar marchó al sur en abril de 1825, dejó el poder político a un Consejo de Gobierno instalado en Lima, en el que Sánchez Carrión era el vicepresidente. Pero no pudo ya ejercer dicho cargo. Agotado por la labor realizada durante la campaña independentista y debilitada su salud, se retiró a la hacienda “Grande” de Lurín, de propiedad de la congregación de los padres del oratorio de San Felipe Neri, donde falleció el 2 de junio de 1825 a los treinta y ocho años de edad.

Según la autopsia (de la que se conserva sólo un fragmento) que le practicó el médico Cayetano Heredia su muerte se debió a la rotura de un aneurisma que tenía en el hígado. El Perú perdió así tan tempranamente a uno de sus hijos ilustres, cuyo talento haría falta en la organización de la naciente República.

¿Qué se conmemora el 2025 sobre José Faustino Sánchez Carrión?

Este año se conmemora el bicentenario del fallecimiento de este célebre forjador de la República peruana. Para tal efeméride se han organizado actividades de carácter protocolar en todos los niveles de gobierno, conversatorios sobre la obra y legado de José Faustino Sánchez Carrión en círculos académicos y universitarios, entre otras. De esta manera, se rinde homenaje a uno de los peruanos más notables, eminencia de la emancipación, ideólogo, tenaz defensor y organizador de la naciente República, sistema de gobierno que prevalece hasta nuestros días.

(FIN) LZD/MAO

También en Andina: