Los hallazgos realizados en Peñico, sitio arqueológico del valle de Huaura, vinculado a la civilización Caral, permiten ahondar en detalles sobre la interrelación que la población costeña mantenía con localidades andinas y amazónicas alejadas, así como la forma en que el cambio climático incidió en la historia y el tejido social del Perú antiguo, señaló la arqueóloga Ruth Shady.

“La investigación arqueológica no solo se dedica o debe dedicarse a la presentación de objetos en los museos o de monumentos en los sitios, sino ver la información histórica que está detrás de los objetos, pues eso es lo que necesitamos que la sociedad conozca”, manifestó la estudiosa.

Shady recalcó que las investigaciones que se vienen realizando permitirán conocer lo que ocurrió en Peñico tras las manifestaciones del cambio climático que hicieron que este lugar, así como otros vinculados a la civilización Caral, decayeran, refirió.

En cuanto a las condiciones de vida de aquel entonces (entre los años 1800 y 1500 antes de Cristo), la arqueóloga resaltó que los habitantes de Caral desarrollaron una visión comunitaria proclive a fomentar el desarrollo colectivo organizado. En ese marco, se establecieron procesos de integración e intercambio con comunidades asentadas en otros territorios.

Shady consideró que los pobladores de Peñico y de las demás localidades vinculadas a la civilización Caral, tenían claro que los territorios adyacentes al suyo presentaban una diversidad bastante pronunciada. “Aprendieron que más ganaban intercambiando, en condiciones de paz, con esas otras poblaciones”, dijo.

Sequía y devastación

Pero, pese a ese intercambio, y de acuerdo a las investigaciones, Peñico, al igual que otros poblados de la zona, fue afectado por las consecuencias del cambio climático.

“En el caso de Caral, como en el de los centros urbanos del norte de Mesopotamia la sequía fue muy intensa” y se prolongó durante un tiempo prolongado, anotó la arqueóloga, aludiendo a otra civilización antigua.

Así, en el territorio sobre el que hoy existe el Perú, “no había agua en los ríos, ni nevados en los territorios altoandinos”, señaló. De estos últimos provenía el agua de los ríos que utilizaban las poblaciones del país para su sustento y para las actividades agrícolas.

“Al no tener agua, no podían desarrollar la agricultura, y sin agricultura no podían hacer intercambio” de alimentos, refirió Shady.

A ello se añadió la afectación que -de acuerdo a las investigaciones y hallazgos hechos en el sitio arqueológico de Vichama, también vinculado a Caral- sufrieron los recursos marinos, que resintieron el calentamiento de las aguas del mar derivado también del cambio climático, indicó.

La arqueóloga mencionó como indicios de esa catástrofe climática y social, representaciones gráficas encontradas en Vichama que, posiblemente, también se encuentren en Peñico, cuando las investigaciones allí avancen.

“Lo que se ve en ella son seres humanos mayores con los ojos cerrados y el estómago vacío, representándose así que han muerto por falta de alimentos”, indicó. También se aprecia en esas representaciones a jóvenes que realizan una danza ritual, en medio de pescados, mencionó.

En tal sentido, Shady consideró que haber registrado de aquella manera esa parte de la historia, permite que esta sea conocida por las generaciones actuales. Ello debe propiciar reflexionar sobre los efectos del cambio climático para así prepararse para poder enfrentar y mitigar estos, consideró.

“Pero no lo estamos haciendo todavía pese a que sabemos, por investigaciones científicas, que más del 40% de los nevados ya ha desaparecido y que en varias partes del planeta están cayendo bloques de hielo”, dijo la estudiosa. “En el futuro, ¿de dónde va a salir el agua y las condiciones adecuadas para la agricultura?”, preguntó.

Asimismo, para la arqueóloga, pese a lo avanzado en la investigación sobre Caral, “no hay todavía una visión integral para poder comprender el sistema social” que existía en este grupo humano.

Explicó al respecto que, de los 25 asentamientos humanos con arquitectura monumental identificados en la zona, “solamente hemos estado trabajando en once de ellos”.

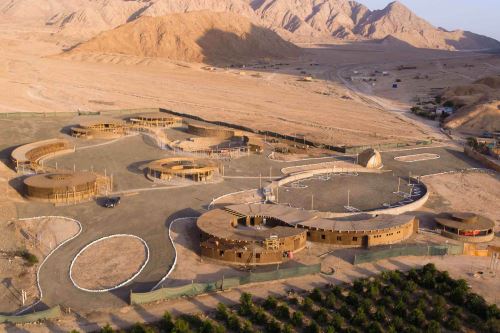

Amplios espacios públicos

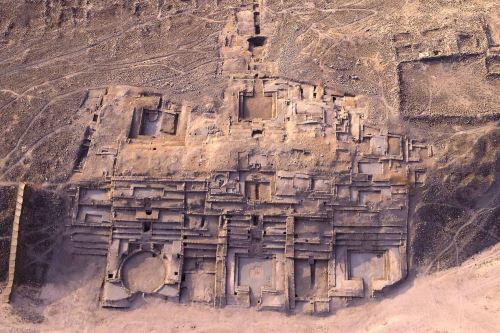

En cuanto a las características de los edificios que pueden ser apreciados desde este mes en Peñico por el público en general, el jefe de este sitio arqueológico, Mauro Ordoñez Libia, indicó que se trata de espacios que han sido utilizados para reunir a la población, tanto en compartimentos como en espacios abiertos, así como de viviendas.

En la edificación que, por su ubicación, es considerada las más importante del lugar, se han encontrado varias salas, en las que, de acuerdo a las investigaciones, se congregaba a la gente para eventos y reuniones, que podrían haber sido asambleas en las que se coordinaban las labores a desarrollar por la comunidad.

También se han hallado edificios con plazas circulares que cuentan, además, con varios compartimentos, con pasadizos para acceder a ellos. Estos rasgos caracterizan a varias de las edificaciones encontradas hasta el momento, señaló Ordoñez.

De igual modo -dijo- en los alrededores también se encuentran edificaciones que habrían oficiado como viviendas, además de un centro ceremonial.

Retos frente a las carencias

La inauguración en Peñico de las instalaciones en las que se detalla la historia y conocimientos de los antiguos pobladores del lugar permite que un número mayor de personas sepa de las lecciones que la Civilización Caral sigue dando a la humanidad en temas como el de la integración con otras comunidades y con la naturaleza.

Al referirse a lo mostrado en el lugar, Ruth Shady destacó el esfuerzo de los arqueólogos que han laborado en la investigación en Peñico, señalando que al momento son dos de ellos los que continúan con estos estudios.

La labor realizada ha permitido en los últimos ocho años descubrir las edificaciones monumentales que desde el sábado 12 de julio vienen siendo mostradas al público; pero aun resta incidir en las viviendas de los antiguos pobladores de la zona, indicó.

“En algún momento hemos tenido 30 personas, no arqueólogos, sino pobladores del entorno, para que apoyen en las excavaciones, y luego tuvimos unos seis arqueólogos más o menos”, explicó la arqueóloga. “Pero para el próximo año no tenemos presupuesto para mantener a algunas personas”, añadió.

Esta situación también ha afectado a la seguridad que se brinda al lugar y a los investigadores, dijo Shady.

“Antes teníamos cinco policías permanentemente, y había un vehículo que el gobierno regional de Lima compró para que la policía pudiese trasladarse de un sitio a otro sitio”, indicó la arqueóloga, recordando que las investigaciones se desarrollan en once centros urbanos adscritos a la civilización Caral, en los valles de Supe y de Huaura. “Pero, al no tener presupuesto, nos dejaron sin policía y sin el vehículo”, refirió.

Ante ello, el Ministerio de Cultura ha otorgado recursos para la contratación de una empresa privada de seguridad, que ya presta ese servicio, indicó.

(FIN) FGM/MAO

JRA

Más en Andina: